第4章

中田の交通

ひらく

市内中心部とは、名取川、広瀬川によって切りはなされている中田には、むかしは大きな道路がなく、熊野堂から高舘山を通る山道が使われていました。川には橋がなく、大水が出た時などは大変こまりました。江戸時代に入って、現在の国道4号線の近くに新しい道はつくられましたが、橋はかけられませんでした。そのため、川水がふえると、川はわたれないので、旅人は川岸にとまりました。これが中田宿の始まりとなったのです。

明治になって、東北本線ができ、中田にも駅ができました。さらに国道が整えられたので、中田の交通は大きく変わりました。現在では、バイパスや新幹線も通り、今や中田は、仙台南部の大切な交通の中心となっています。

1、むかしの交通

(1)東街道

ひらく

東街道は、縄文・弥生式文化の時代から、仙台の近くでは、他の地方とを結ぶものとして大切な道でした。

奈良時代(724)になって、多賀城に国府が作られると、東北地方にも、都から役人がやってきました。東北地方にやってくる役人や兵たいの行き来で、東街道はにぎわうようになり、道路はしだいにりっぱになっていきました。そして、多賀城を中心にして交通が発達していきました。

東街道とは、白河の関から多賀城国府までの間で、白河の関~~槻木-岩沼市南長谷-名取市笠島の道祖神-熊野堂-栗木渡し-根岸-茂ケ崎-越路の鹿落坂-米ケ袋-田町-連坊小路-木の下-宮城野原-多賀城のように通りましたが、その道すじは、時代によって何度か変わったようです。江戸時代のはじめに、奥州街道ができあがるまで、東街道は、東北地方の大切な道としての役目を果たしてきました。

(2)奥州街道

ひらく

木の橋のころの名取橋

伊達政宗が仙台に城を築くことになったとき仙南地方から物を運びやすくするために、岩沼から直接仙台城下に通じる新しい道路をつくりました。それが、奥州街道です。これは、東街道に対してつくられた350年前のバイパスみたいなものです。

奥州街道は、陸羽街道ともよばれ、五街道のひとつとして江戸と東北を結ぶ大切な道路でした。

名取川にまだ橋がなかったころは、大水になると川岸にはどうしても宿場が必要でした。そのため、名取川の南岸に中田の宿が作られました。ここは、長町や増田と同じように大きな宿場と宿場との間にある宿のひとつでした。宿場には、藩の役人や人夫がいました。また、江戸と東北を行き来する旅人のための宿屋や休けい所があり、たくさんの商人や職人もいました。

また、そのころ、中田の南はずれから、名取の方に向かう区間には、松並木が続いていました。この松並木は、そこを通る旅人に日かげをつくったり、なぐさめをあたえてくれました。

昭和10年ごろ作られた「郷土の歌」の中での「中田街道」の歌詞からは、参勤交代でにぎわっていたころの中田の町のようすがよみとれます。

中田街道

一、下に下に行儀をなおしておれ

竹に雀は仙台様のお籠

六十二万石の伊達衆がうねり

長い行列中田街道通る

二、中田の駒を増田まで

駒がいさめば小鈴もひびく

お伊勢参りの菅笠お客

今も伝馬で中田街道通る

お江戸八百ここの昼

あれは塩釜金華山参り

きれたわらじを二軒茶屋でかえて

一人巡礼が中田街道通る

「名取の里」の碑 昭和2年9月建立当時

2、いまの交通

(1)国道4号線

ひらく

奥州街道は、昭和9年に4号国道とよばれるようになりました。東京を出発して、宇都宮・郡山・福島・仙台・盛岡などの大きな町を通り、青森に通じる長さ809.6キロメートルの大切な道路で、日本で一番長い国道です。昭和40年に、一級国道4号線と改められて、現在まで続いています。

東北地方の分は562キロメートルで、そのうち宮城県の分は、白石・岩沼・仙台・古川・築館を通って岩手県との境までの143キロメートルで、県内を南北に走っています。

この道路は車の数が多く、中でも海岸ぞいを走る国道6号線との交差点(岩沼)から、仙台をぬける部分は、東北地方の道路の中で一番こみ合うところです。

(2)国道4号線(仙台バイパス)

ひらく

仙台市の中央部を通る国道は、以前からほそうはされていましたが、道はばがせまく、曲りくねっており、そのうえ、路面電車もはしっていたのです。戦争が終わって、世の中がおちついてくると、しだいに車の数がふえ、大型化してきました。一方、仙台市は、東北地方の中心都市として、しだいに大切な役目をもつようになってきました。こうしたことが重なり合って、仙台市内の交通のこんざつは、大変はげしいものになりました。このこんざつをなくすため、道はばを広げようとしましたが、道の両側には商店や住宅が建てこんでいて、広げることはとてもできませんでした。そこで、新しい道路をつくる計画がたてられたのです。それが仙台バイパスです。

仙台バイパスは、昭和34年(1959)から工事が始まり、45年に、柴田郡四日市場から、泉市七北田までのやく33キロメートルが完成しました。出発点から名取市の南のはしまでを岩沼バイパスとよび、そこから終点までを仙台バイパスとよんでいます。

仙台バイパスは、名取川や広瀬川を長い橋でわたり、仙台市の東部を通って、苦竹インターチェンジで国道45号線と結ばれます。さらに、仙石線や東北本線を横切り、泉市で国道4号線といっしょになります。

バイパスができたことによって、4号線の交通量がへりました。

一方、苦竹から南の仙台バイパスぞいには、いろいろな工業団地や卸商センター、各種の工場や会社などが建ちならび、大規模な住宅団地も見られるようになりました。

バイパスの完成によって、交通量や輸送力がふえ、地域の道路との結びつきも強くなりました。仙台湾を中心とする交通にも重要な役割を果たすようになっています。

しかし、現在では、交通の混雑をなくすために作られたバイパスも、また車の量が多くなり、さらに新しい道路の建設がのぞまれて仙台東バイパスが作られることになりました。

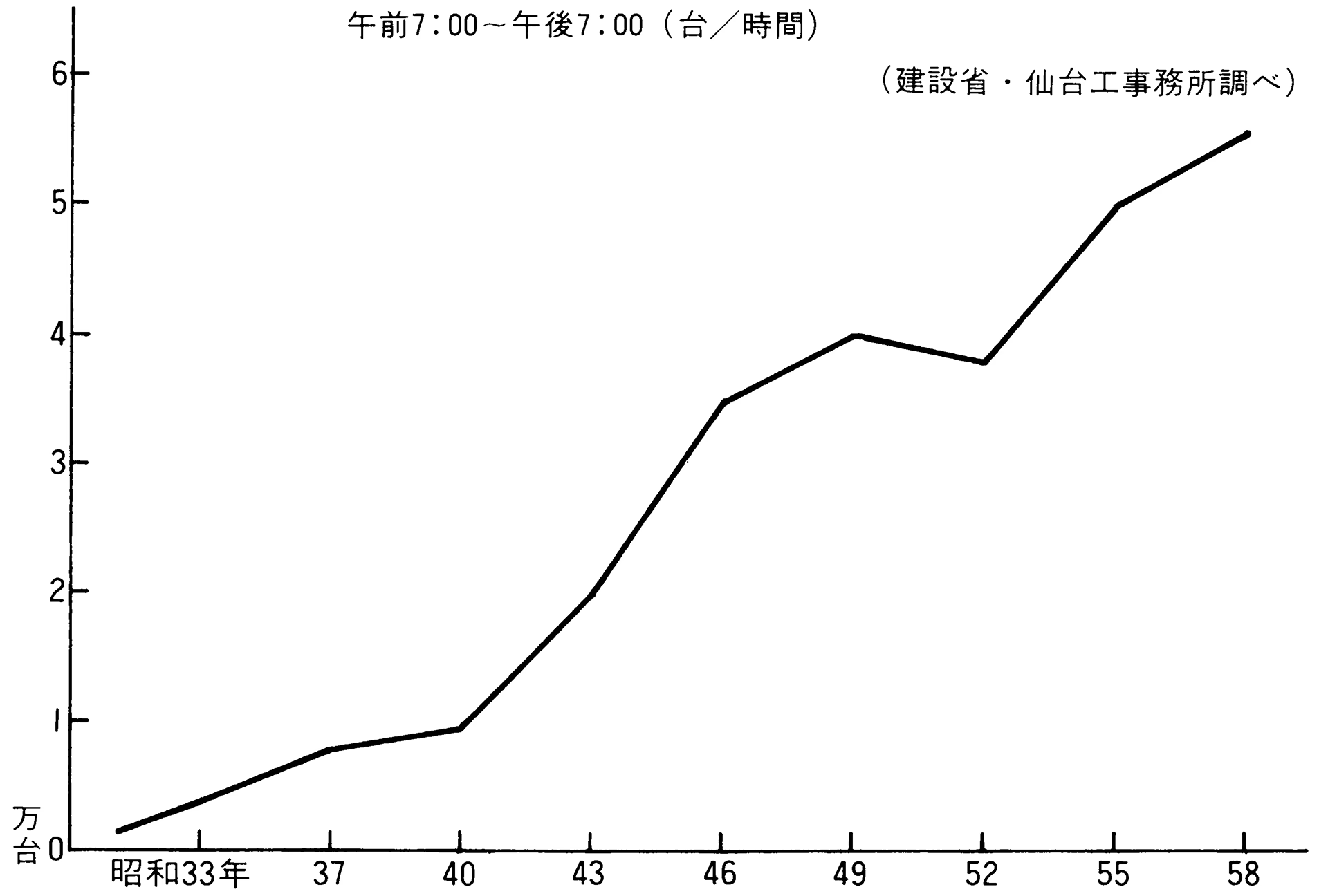

仙台バイパスの交通量のうつりかわり(遠見塚)

(3)東北本線

ひらく

陸前中田駅(大正14年頃)

明治5年9月(1872)に、新橋と横浜の間に、日本で最初の鉄道が開通しましたが、それより前に、東京と青森の間に鉄道を作る計画が出されていました。

東北本線は、明治20年12月15日(1887)に上野・塩釜間が開通し、明治24年9月に仙台・青森間が開通しました。明治31年8月には上野・岩沼間の常磐線も開通して東北本線につながり、表日本の大事な鉄道になりました。明治39年(1906)に政府が買いあげて、国有鉄道とよばれるようになったのです。

明治29年2月(1896)に「長町停車場」ができました。そのころ、中田には停車場がなく、南に行く時は増田まで、北へ行く時は長町まで約一里(4キロメートル)を歩いて、汽車に乗りました。中田の人々は、主に長町停車場を利用していたそうです。

中田にも駅をつくろうとする人々の努力によって、大正13年(1924)に、「陸前中田駅」がつくられました。駅は9月10日にできたのですが、その時の中田の人たちの喜びは大変なものだったそうです。そのころは名取郡中田村だったので、陸前中田駅と名つけました。一面の田畑の中にポツンと建っている小さな停車場を思いうかべてみてください。

当時、陸前中田と上野の間の汽車賃は、三等で4円13銭で、そのころとしては大変高いお金でした。そして12時間もかかって上野に着いたということです。昭和12年(1937)ごろ複線化がすすみ、貨物の輸送量もふえ、少しずつ列車の本数もふえました。

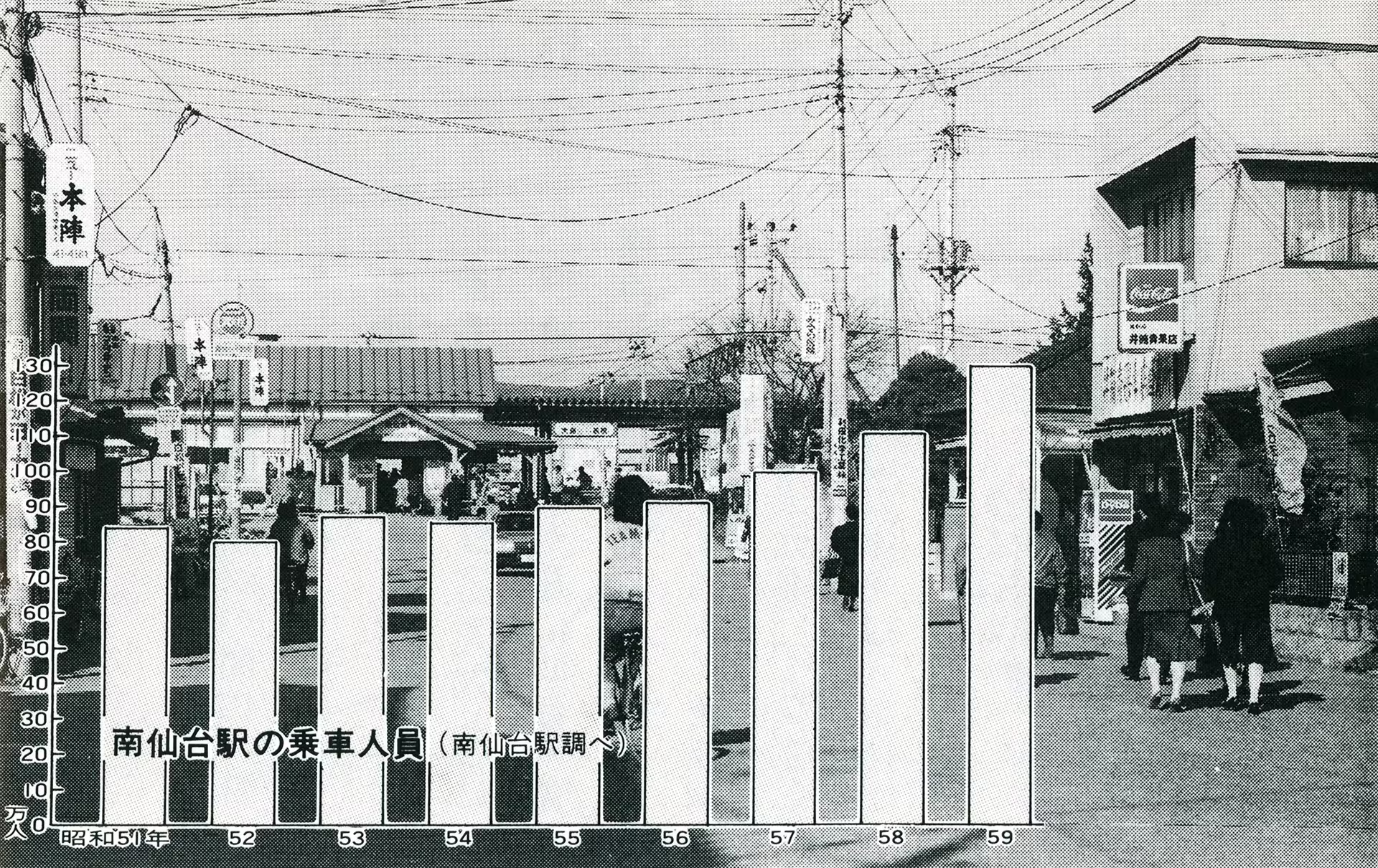

昭和36年(1961)には、東北本線の上野・仙台間が電化され、それからはたくさんの電車が行き来するようになりました。昭和38年5月(1963)に、仙台の南の玄関ということから、陸前中田駅は「南仙台駅」とかわりました。

昭和59年度に南仙台駅で乗車した人の数は、1日平均3509人にものぼります。今は、国電型の電車が走るようになって、仙台駅までの時間は約10分という便利さになりました。朝夕は、とくに通学や通勤の客でにぎわっています。

南仙台駅東口の通勤風景

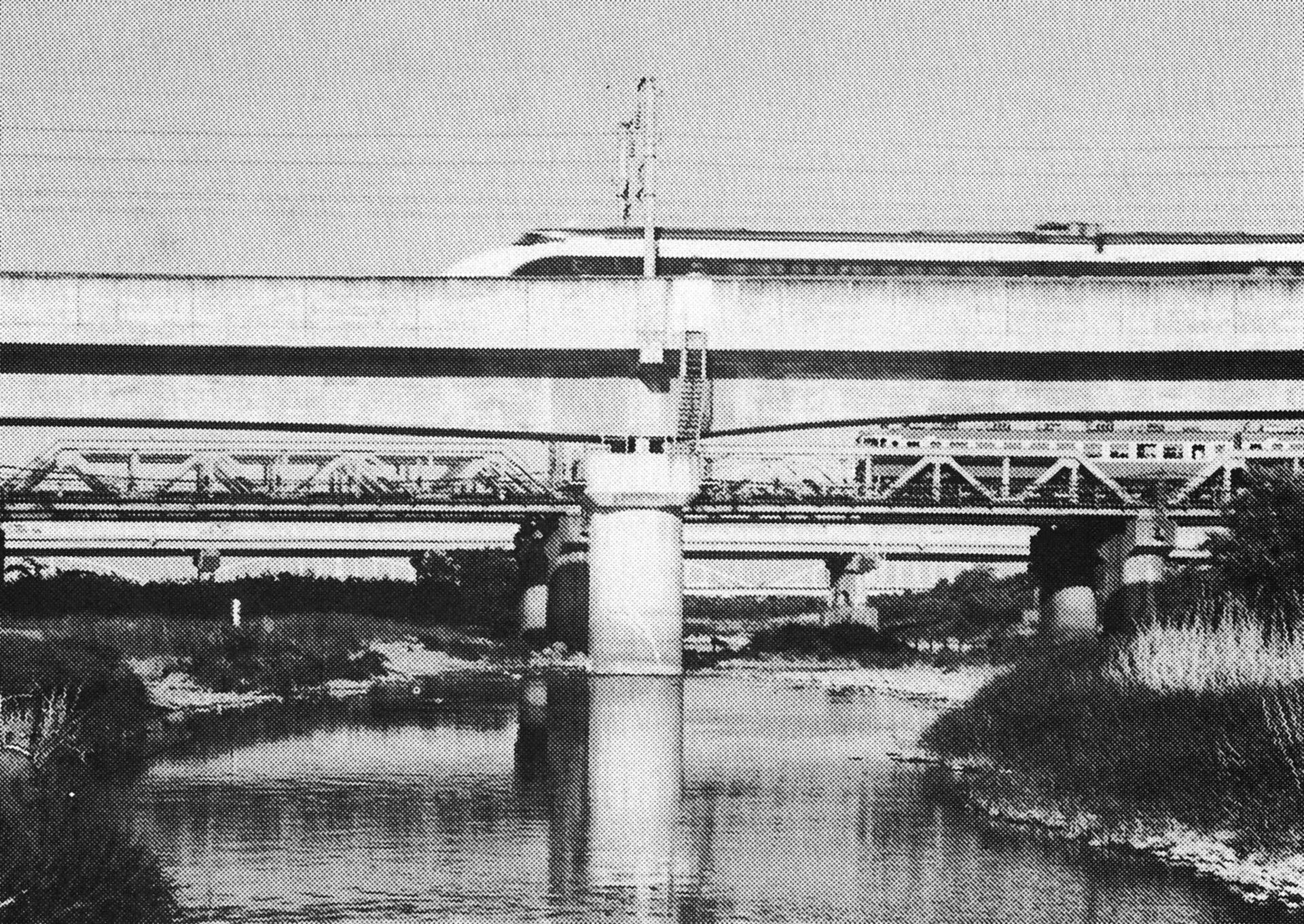

(4)新幹線

ひらく

「日帰りで、東京と仙台の間を往復できるようにしたい」という、たくさんの人々の願いが実を結び、昭和57年6月23日(1982)に大宮・盛岡間の運転が始まりました。

昭和60年3月には全国のダイヤが大改正されて、東北新幹線の始発駅が上野駅となり、上野・仙台間は約2時間で結ぶようになりました。最高速度、時速240キロメートルの「やまびこ号」が、わたしたちの町の中を、アイボリーホワイトにグリーンの帯のさわやかな車体で、毎日走りぬけています。中田地区内は、町の近くを走っているので、防音壁を作るなど、公害がおこらないように工夫されています。