第2章

名取川と人びとのくらし

ひらく

中田に住むわたしたちのくらしにとって、名取川はいろいろなかかわり合いをもっています。

『古今和歌集』に

みちのくに

ありというなる

なとり川

うきなとりては

くるしかりけり

と、歌にもよまれている名取川は、古くから、歌枕として有名でした。

河川敷や近くの畑には、にんじんやじゃがいも作りにせいを出す農家の人びとの姿が見られます。日曜日や休日ともなれば、グランドでスポーツを楽しむ人、川原で遊ぶ家族つれの姿なども、数多く見かけられます。また、秋が深まってくるとさけものぼってきます。

わたしたちのこの中田地区は、大むかしから、名取川が上流から運び続けてきた石や砂、土などの上にあります。田畑にゆたかに実る作物も、その大地が育てたものです。また、その実りを助けてきたのも名取川の水なのです。

しかし、人びとは、長い間、名取川に苦しめられてもきました。もともとこの川は、水の量が多いうえに流れも急だったので、何度となく洪水をくり返してきました。人びとは、それをふせぐため、いろいろ工夫をし、苦心を重ねてきました。今でも、大雨の後は、にごった水がうずをまいて流れています。

名取川は、もと、「中田川」とも呼ばれていました。その名のように、名取川は、中田地区の人びとのくらしとは、深く結びついているのです。それで、名取川のことを、中田を守り育てた川という意味で、「中田の母なる川」と呼んでいる人たちもいます。

1、今の名取川

ひらく

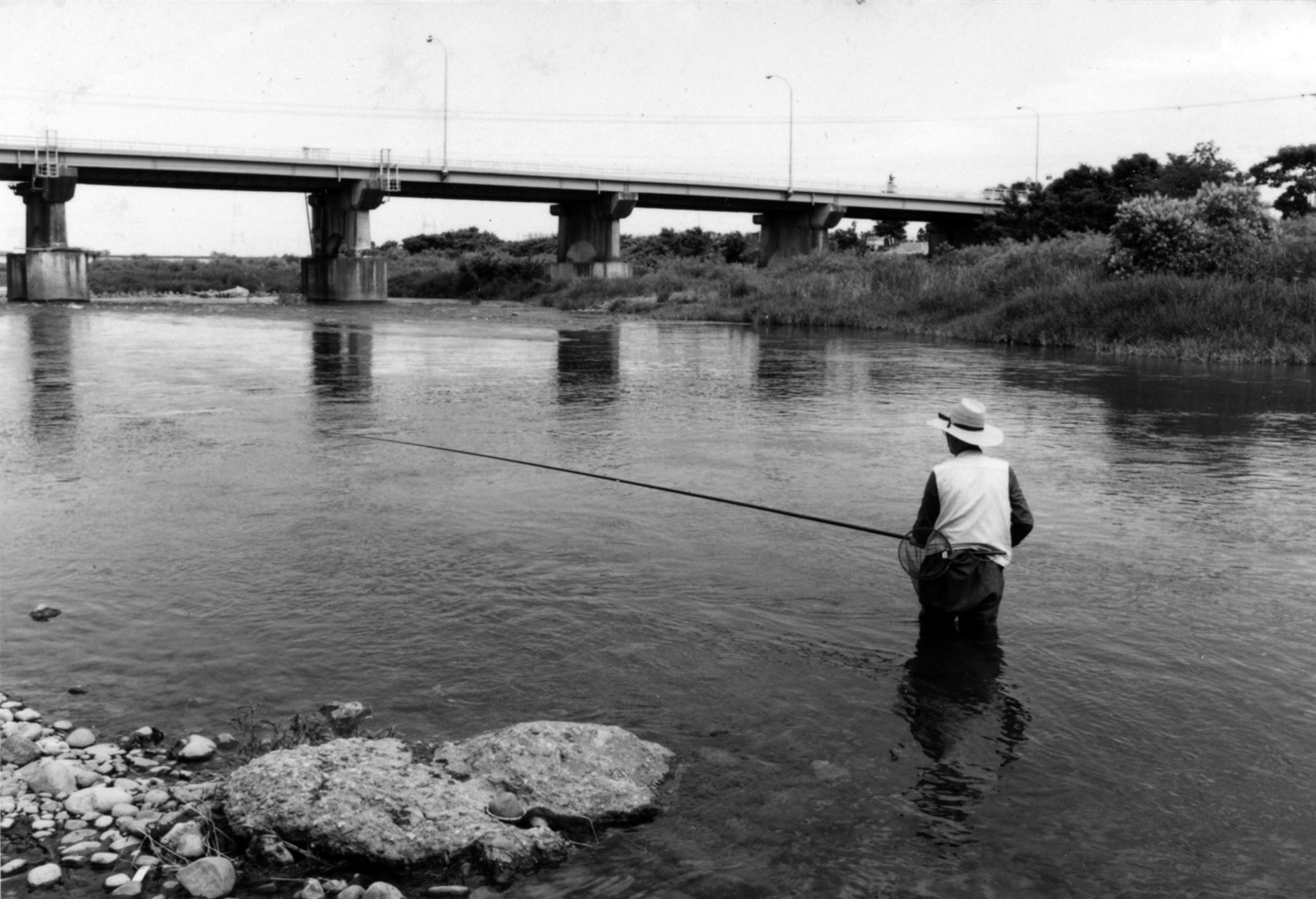

清流でのあゆ釣り 国道4号線名取橋

名取川は、名取郡秋保町の二口峠から流れ出し、東へ東へと流れ下ります。とちゅう、赤石で碁石川を、落合では広瀬川を合わせて、閖上で太平洋にそそぎます。この間の長さは、およそ55キロメートルあります。

この川は、20年ほど前までは、水の量が多くきれいでした。仙台市では、柳生の向い側にある富田付近で水を取り入れ、水道の水として利用していたほどでした。しかし、昭和45年(1968)に、釜房ダムができてからは、水量の少ない川になってしまいました。

流れにそって川のまわりに目を向けてみます。上流は、台地の上を流れ、二口渓谷や秋保大滝、磊々峡などのすばらしいけしきがながめられます。流れがやがて栗木橋付近をすぎると、急にひらけて、広い平地に出ます。

ここから名取川は流れがゆるやかになり、運んできた砂や土をたい積し、扇状地状の土地をつくりました。

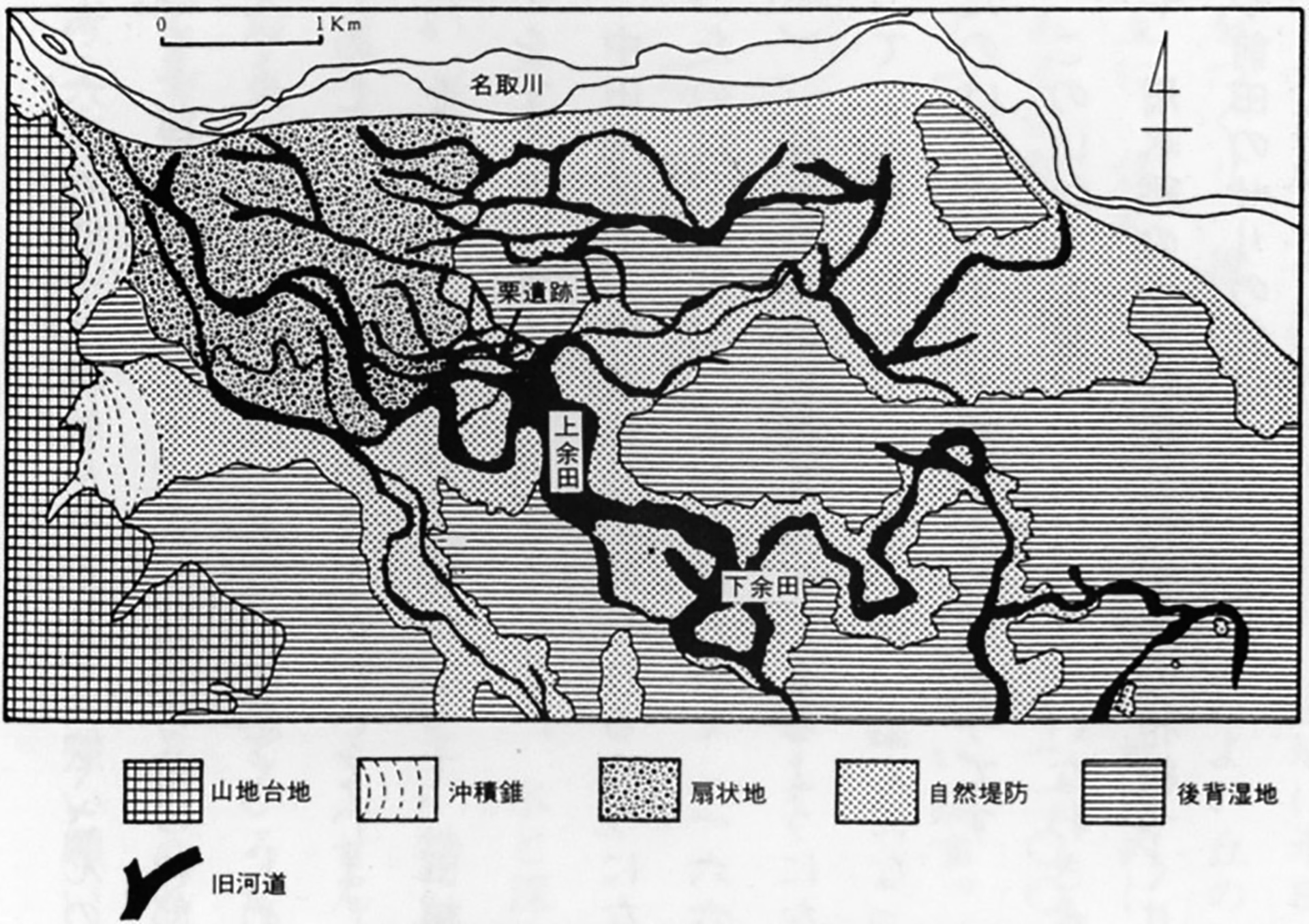

むかし、このあたりから下流は、何度も洪水にみまわれて、その度に流れが変わったところです。今は、この古い川の流れを利用した水路が、網の目のようにはしっています。

柳生をすぎると中田、袋原、四郎丸、東四郎丸へと、今、わたしたちがくらしている中田地区を流れていきます。この地域には、名取川が運んできた石や砂、土などが、つもり重なってできた自然堤防ができていて、そこには住宅地や畑が多くみられます。畑には、じゃがいもやにんじんを始め、だいこん、とうもろこし、ほうれんそうなどの野菜が作られています。近ごろでは、温室さいばいもさかんになってきています。

河口には、毎年たくさんの魚が水あげされる、閖上港があります。

2、むかしの名取川

ひらく

名取川(55キロメートル)は、阿武隈川(225キロメートル)にくらべると、長さはみじかく、流れも急です。そのため、何度となく洪水をおこし、川の流れも変わりました。そして、自然堤防をつくり、低地や沼地をつくっていったのです。

今から5000年ぐらい前の中田地区は、まだ海の底だったのです。やがて海がしりぞき、名取川の運ぶ土や砂で、陸地になったといわれています。四郎丸あたりを調べてみると、今の地面の高さは、古い川より5メートル以上も高くなっています。

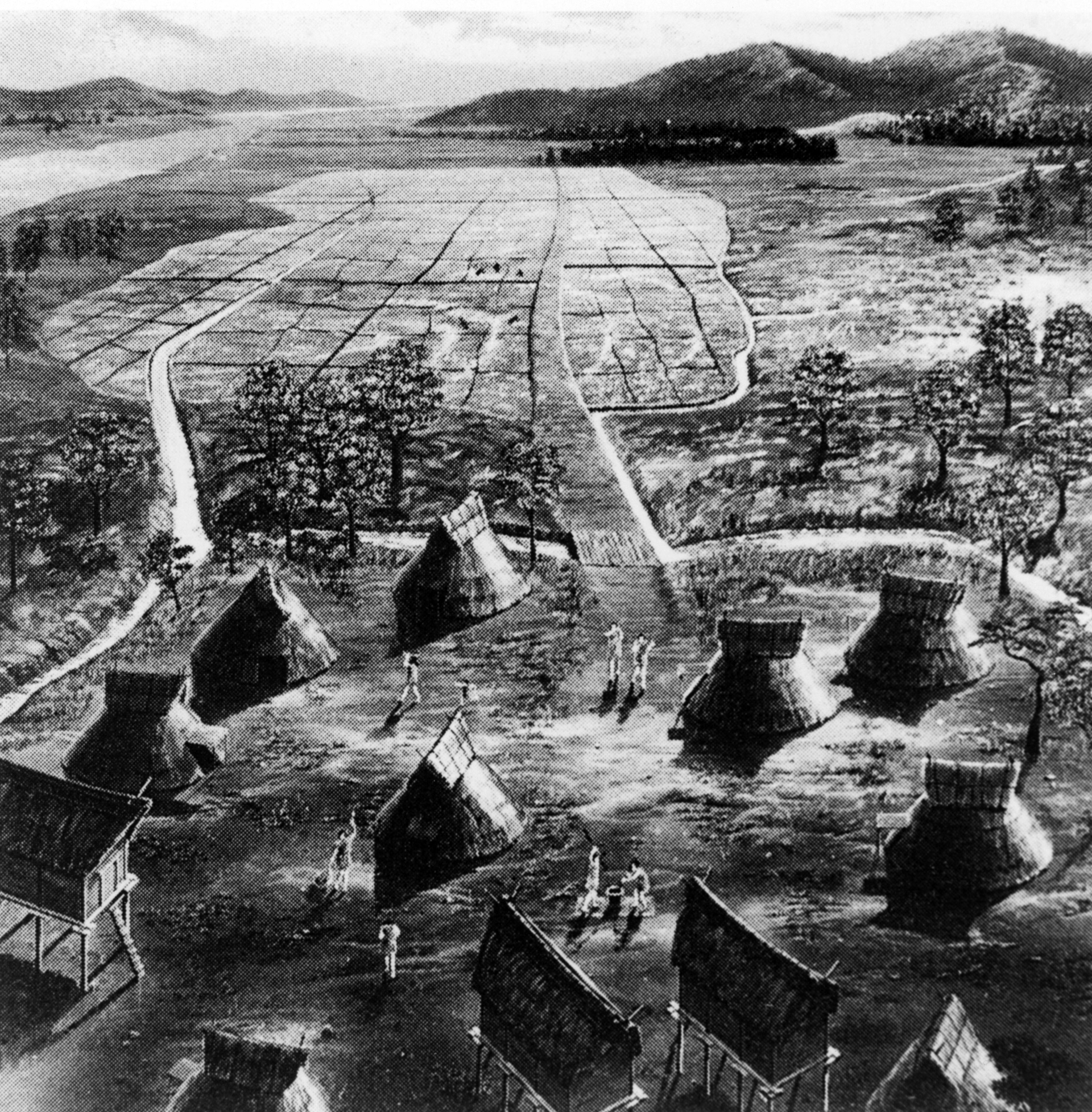

大むかしの人びとは、ひくい沼地に水田をつくり、後ろの小高く日当りのよい丘の上に、住んでいたものです。中田地区内にある遺跡でみると、それは今から1200~1600年前のことといわれています。

弥生時代の集落

水田の近くの小高い所や台地上に堀をめぐらし、竪穴式住居と穀物をたくわえる高床倉庫からなっています。

3、名取川と産業

ひらく

産業についてよく調べてみると、水と深いつながりのあることがわかります。特に農業は、水なしで考えることはできません。わたしたちの先祖も、この広びろとひろがる平地から、少しでも多くの米をとろうと考えたにちがいありません。その強い願いが、六郷堰や十二郷堰をつくり、たくさんの堀を完成させたのです。堀ができる前の四郎丸や東四郎丸の水田は、水はけが悪く、じめじめしていて、いたる所に水がわいていました。それで、むねまでどうにつかって、田植えをするありさまだったそうです。

中田地区で、野菜作りが行われるようになったのは、広瀬川に橋がかけられて(1661)、仙台の城下と行き来ができるようになってからといわれています。特に盛んになったのは、60年ほど前のことだそうです。

このほかの産業としては、きれいなわき水や、用水路の水を利用した柳生の和紙づくりや前田のせりの栽培があります。

せり田

長い歴史を持つ前田のせりの栽培、毎朝、手の切れるような水の中での収獲

4、名取川と地名

ひらく

流れが急で、水の量の多い名取川は、何度となく洪水をおこし、そのたびに六郷堰や十二郷堰も、しゅうぜんしなければなりませんでした。中でも、天明の大飢饉(1784)のあった前の年の洪水は、すさまじいものでした。八ツ口土手(熊野堂)が、およそ1キロメートルにわたって流されてしまい、にごった水の流れは、柳生から中田町に流れこみました。そのため町全体は、1メートルほどの水の中にしずんでしまいました。そのうえ、さらに、前田・袋原・下余田・高柳などの田畑をも河原にしてしまったそうです。その後、30年間は、もとのよい畑にはもどらなかったとのことです。

このようなわけで、中田地区には、北河原、南河原など「河原」とつく地名や、原前、中原など「原」のつく地名、「古川」「中江」「淵」などのつく地名がたくさん残っています。また、中田の向河原が、50年ほど前までは大野田に入っており、四郎丸の向い岸にある古川は四郎丸に入っていました。これは、名取川が大きく流れを変えたことによって、ひとつの村を二つに分けてしまったことを意味しています。

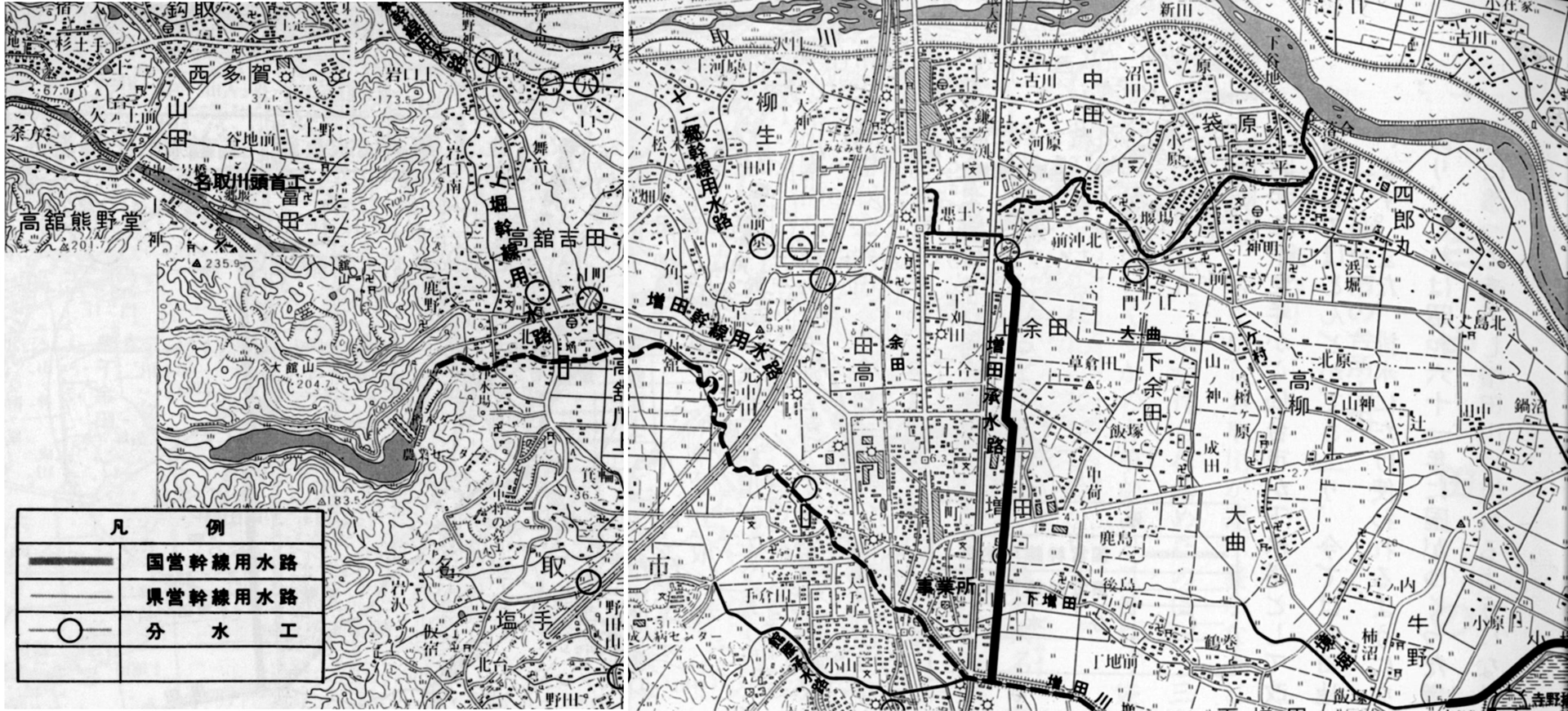

名取川南岸付近の地質と地形図

(安田原図より)

5、名取川の渡し

ひらく

名取川に中田の橋がかけられたのは、正保4年(1647)のことといわれていますが、大名行列が始まったころのことです。

そのころの江戸幕府のきまりで、伊達政宗も、たくさんの家来をつれて、江戸へ行かなければなりませんでした。そのためには、どうしても橋が必要です。そこで仙台藩では、両岸の村むらの人びとの力をかりて、つくり上げたのです。

橋ができるまでも、たくさんの人が、名取川をわたって行き来していました。大切な役目をもって都に上る人や都から下る人、戦いにでかける兵士たち、仕事をしに行く人、旅をする人たちなどです。これらの人びとは、川はばがせまく、浅い所を選んでわたったのです。それは、山田の栗木橋のあるあたりで、栗木渡しとよばれた所でした。

名取川・栗木の渡し場付近、手前が栗木橋

その後、中田地区に村ができるころになって、栗木渡しまで上らなくとも、わたることのできる場所がみつかりました。柳生(相の茶屋)と大野田(宿在家)とを結ぶ地点です。ここは川はばがおよそ30メートルで、深さが40~50センチメートルほどしかないため、歩いてわたれたのです。このような川のわたり方は、明治の終わりごろまで続いたと考えられます。

今、国道4号線バイパスに、籠の瀬交差点がありますが、この籠の瀬も浅瀬を利用してわたった所といわれています。四郎丸の渡道という所もそうといわれています。

名取川をわたるには、歩くほかに、舟も利用していました。柳生の向い側の宿在家にある郷内さん宅は、昔は「荷屋の家」と呼ばれていました。名取川の渡しがあった当時、船宿になっており荷物の運送を扱っていたそうです。

また、四郎丸の落合と向い側の古川との間でも、渡し舟が行き来して人びとを運びました。この渡し舟は、昭和41年4月まで見ることができました。

中田の橋ができてからも、大水がでると流されることもあったので、その時にそなえて、ここに渡し舟を用意してあったということです。

四郎丸落合付近

6、十二郷堰と用水路

(1) 十二郷堰

ひらく

350年以上前の中田、袋原、四郎丸には、水田に水をひくような小さな川はありませんでした。そのためこの地域では、胸までつかるような沼地に、わずかな水田をつくるしかなかったのです。広い水田をつくるには、どうしても名取川から水をひく用水路が必要でした。

そこで、名取川から水をひくためにつくられたのが十二郷堰です。それがいつつくられたのかをしめす記録は残っていませんが、今から約350年前ではないかと考えられます。

そのころ、用水堀ぞいに古い家が建てられたことや、十二郷堰の上流およそ2キロメートルにあった六郷堰は、寛永15年(1638)につくられたという記録が残っています。

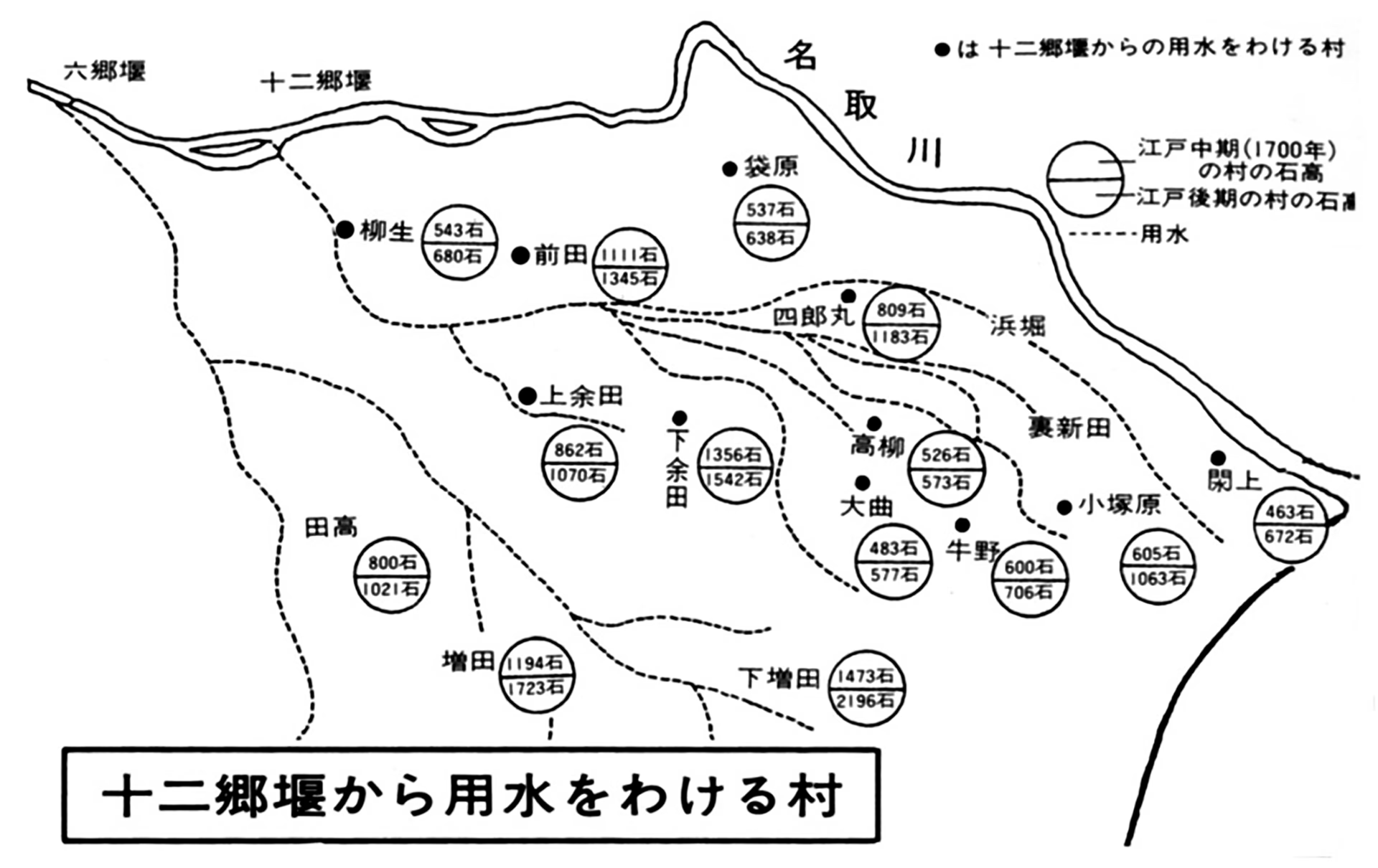

十二郷堰の十二郷とは、12の村という意味で柳生・中田駅・袋原・四郎丸・前田・牛野・上余田・下余田・閖上上浜・小塚原・大曲・高柳の村をさしています。この12の村に、名取川をせき止めた水を流してやったことから、十二郷堰の名前がついたのです。

江戸時代の村の石高(「宮城県史」より)

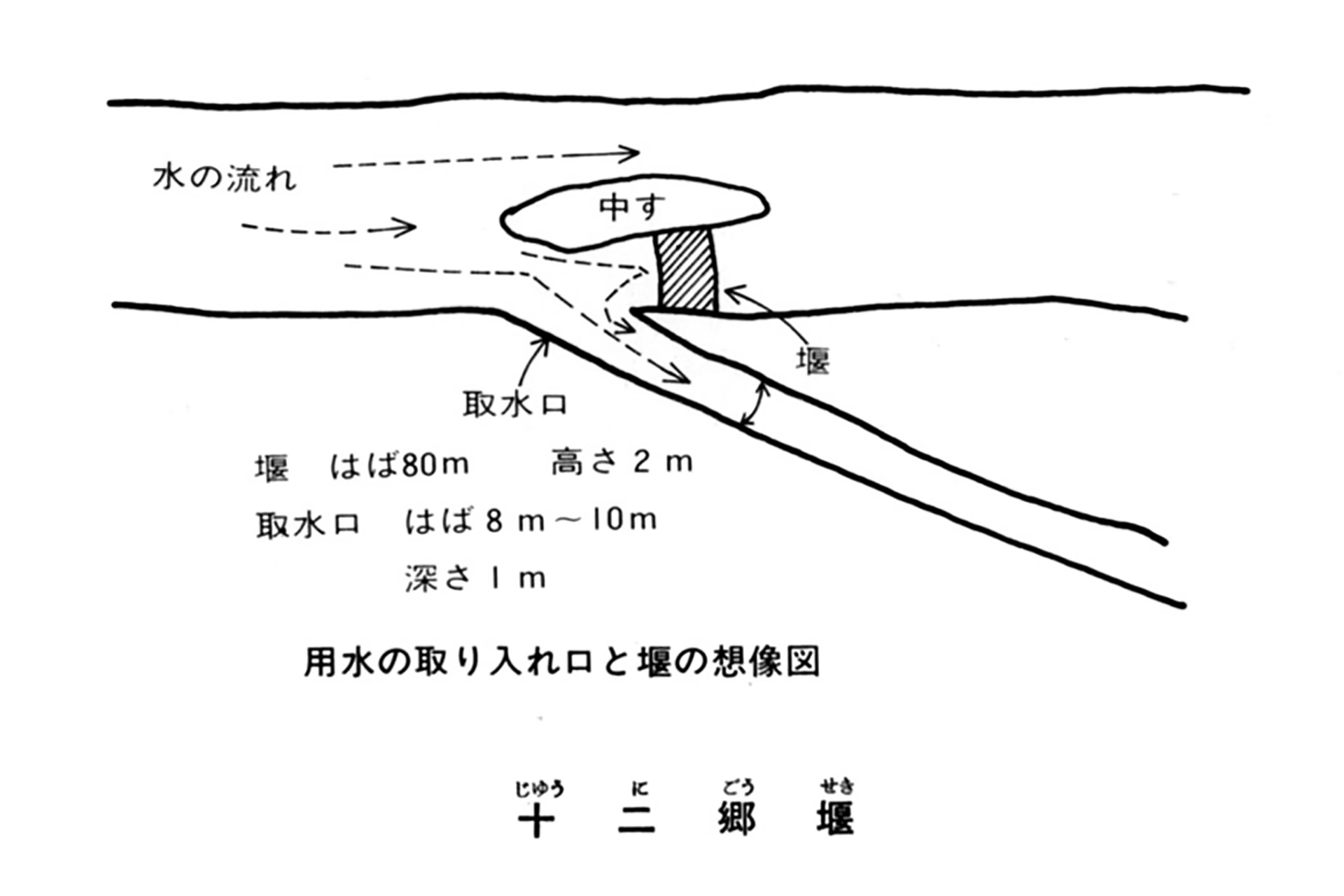

十二郷堰のつくりは、80メートルのはばで、2メートルの高さに石を積みあげ、その上を水がながれるようにつくられたものでした。石は大きいもので1メートル位の高さのものなどをと何千と積んで、水をせきとめたようです。機械もなかったこの時代に、人の力だけでつくったのですから、大変な工事だったと思います。それだけに12の村の協力は、大変なものだったろうと想像されます。しかし、このようにしてつくられた十二郷堰も名取川の洪水によって、毎年のようにおし流されました。そのたびに、12の村むらから数人ずつ出て、「もっこぼう」と「てこ」で補修工事が行われたのです。この補修工事は「せきぶしん」とよばれて、今から約40年ほど前まで行われていたそうです。

(2) 用水路

ひらく

十二郷用水の分水工 柳生前原

(ここからサイフォンで西中田住宅の地下を通り中田七丁目に出る)

十二郷堰は、人びとの大変な苦労の末にでき上りました。しかし、それ以上にむずかしい工事だったのが、堰から水田に水をひく用水路をつくる仕事だったようです。

用水路は名取川のむかしの流れの跡につくられたと考えられます。しかし、大きな石や岩の多い所を、そまつな道具でほるのですから、大変多くの人の力が必要だったようです。また、堰から用水路の出口である海まで、長いところで7キロもあるのに、高さのちがいは、せいぜい7メートルほどです。用水路を10メートルほるのに、わずか1センチしか傾斜をつけられません。どのようにして、掘をほったものかは記録に残っていません。おそらく、たいまつの火をたよりにして、土地の高さを計り、用水路をほっていったものと考えられます。このように、大変な仕事にもかかわらず、用水路は網の目のようにつくられていきました。そのため、新しい水田もしだいに広がりました。また、沼地のような水田も水はけがよくなり、りっぱな水田に変わっていきました。しかし傾斜が少なく、流れの悪い用水路から取れる水は、それほど多くはありませんでした。そのため、この用水路を利用する農民の間では、水をめぐっての争いがおこりがちでした。とくに雨が降らず、水が足りない時はひどかったようです。

用水路は、水田に水をひくためだけに利用されていたのではありませんでした。炊事やせんたく、ふろの水に使うなど水道ができるまでの大切な生活用水でした。朝のうちは炊事に使い、それが終わるころに、せんたくをするというきまりがあったようです。また、水田に使われる前の水は、よごれていないので、夜明け前の水を飲料水にもしていたそうです。現在は、ぎゃくに家庭から流されるよごれた水が用水路に入り込み、水がにごって、むかしのような使い方はできません。用水路ぞいの古い家には、今でも炊事やせんたくのために使った川棚と呼ばれる洗場が残っています。

用水路ぞいの「川棚」

7、名取川頭首工

ひらく

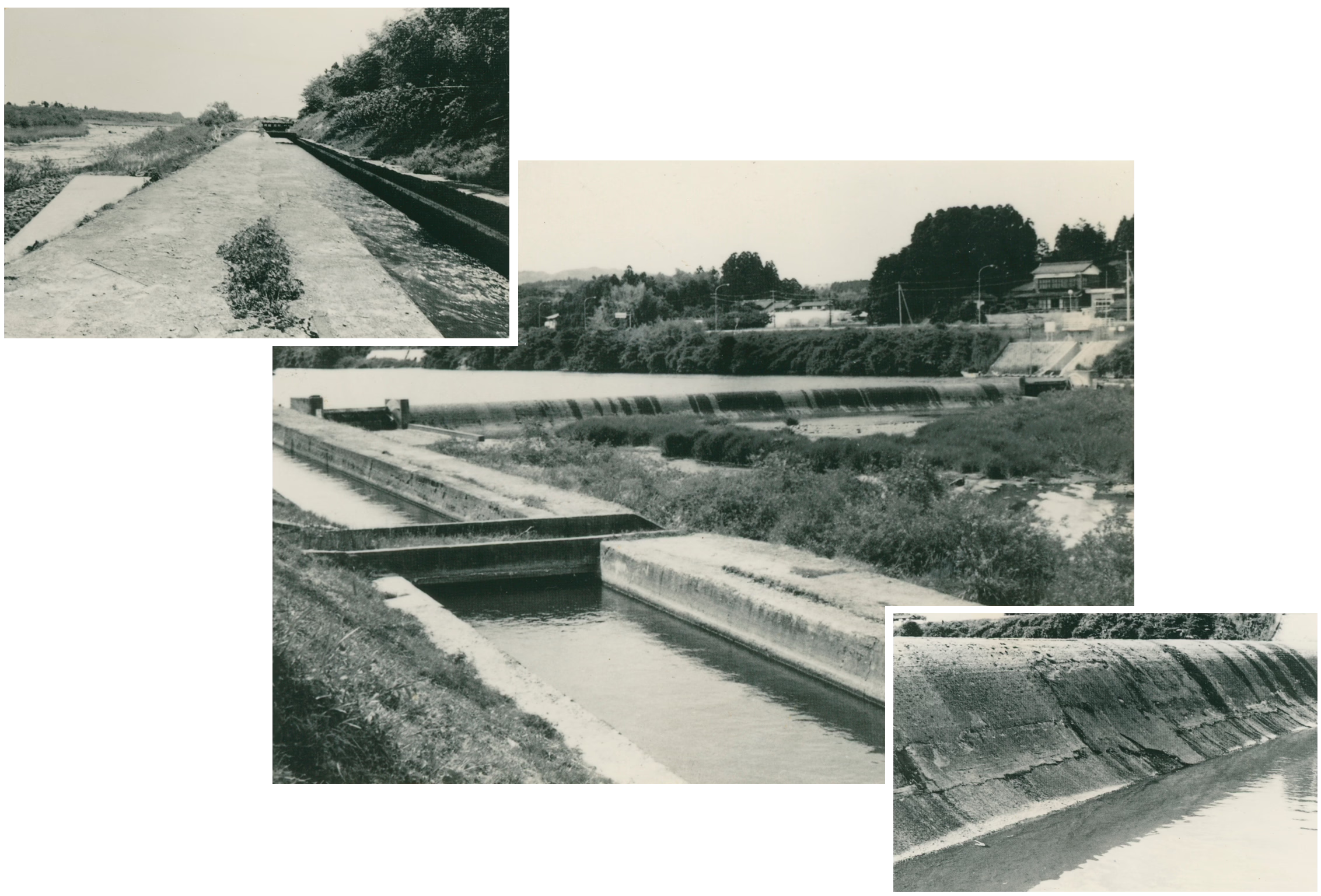

十二郷堰は、昭和19年(1944)の洪水で流されてしまいました。その後、十二郷堰は上流おおよそ2キロメートルのところにある六郷堰と水の取り入れ口を一つにする工事がすすめられ、昭和26年(1951)玉石コンクリート固定堰がつくられました。

旧六郷堰 玉石コンクリート固定堰

(昭和60年にとりこわされた)

それで、今では十二郷堰のあとを見ることはできませんが、むかしの人々が、みんな力を合わせてつくった用水路や分水場は、今もたくさん残っており、国や県が水路を広くしたり、排水路に転用するなど改修・維持工事を行って、立派に役立っています。

昭和60年には、六郷堰は、下流約80メートルのところに、長さ134メートル高さ3.5メートルの可動堰に改築され、名まえも「名取川頭首工」となり、自動化された近代施設となりました。白いゲートがみどりに映え、名取川の景観に一層の美しい彩りをあたえています。

名取川頭首工(現在の用水の取入口)

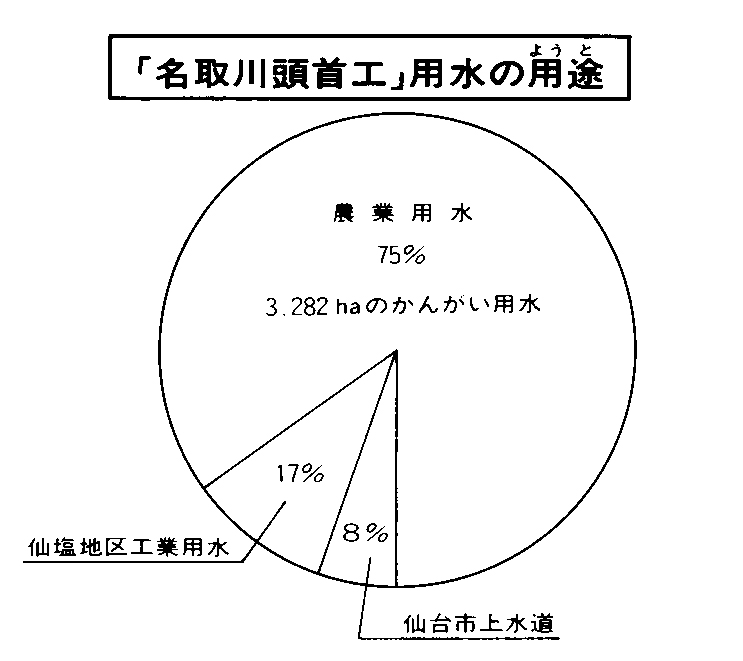

現在は、農業用水ばかりでなく、工場で使う工業用水や、上水道にも使われており、名取川の持つ役目は、ますますひろがってきています。

8、九ヶ村堀と増田承水路

ひらく

名取川頭首工ができて、田や畑の用水の心配はなくなりました。一方では、排水の工事もすすめられてきました。中田地域はもともと平担なところで水田は、湿田・半湿田が主でしたので、大雨が降ると直ぐに洪水になり家や田畑に被害を与えて人々を困らせていました。また、40年頃から急に宅地化がすすみ、家庭や工場の排水が、用水堀に流れ込み農業に大変迷惑な事にもなりました。そこで、十二郷用水の一つだった九ヶ村堀を用水から切りはなし、排水専用の下水道にすることになりました。

九ヶ村堀は、中田七丁目仙台バイパス付近で雨水や田の排水を集めて流れ出し大きく蛇行しながら袋原内手、四郎丸小学校の北を流れ、公設市場をカーブし落合樋管から名取川に注いでいるコンクリートの掘です。もともと名取川のむかしの流れの跡につくられた用水路で、中田六丁目の清水掘から分水してきれいな水が流れて、フナやナマズなどの川魚がたくさんいたところでした。豪雨があるとはん乱するので堤防がありました。今でも四郎丸小学校の北側の道路がそのまま堤防として残っています。

昭和39年から仙台市が下水道として改修工事をすすめていましたが、コンクリート掘としてほとんどができ上り、今では中田地区の幹線排水路として重要な役割を果たしています。また、排水にだけ使われるようになった掘は、九ヶ村堀のほか西川掘、清水掘があり、これは昭和61年に国がつくった増田承水路につながれ、中田七丁目からバイパスに添って南下し増田川に流れるようになりました。