第6章

中田のむかしと今

1 中田の歴史

ひらく

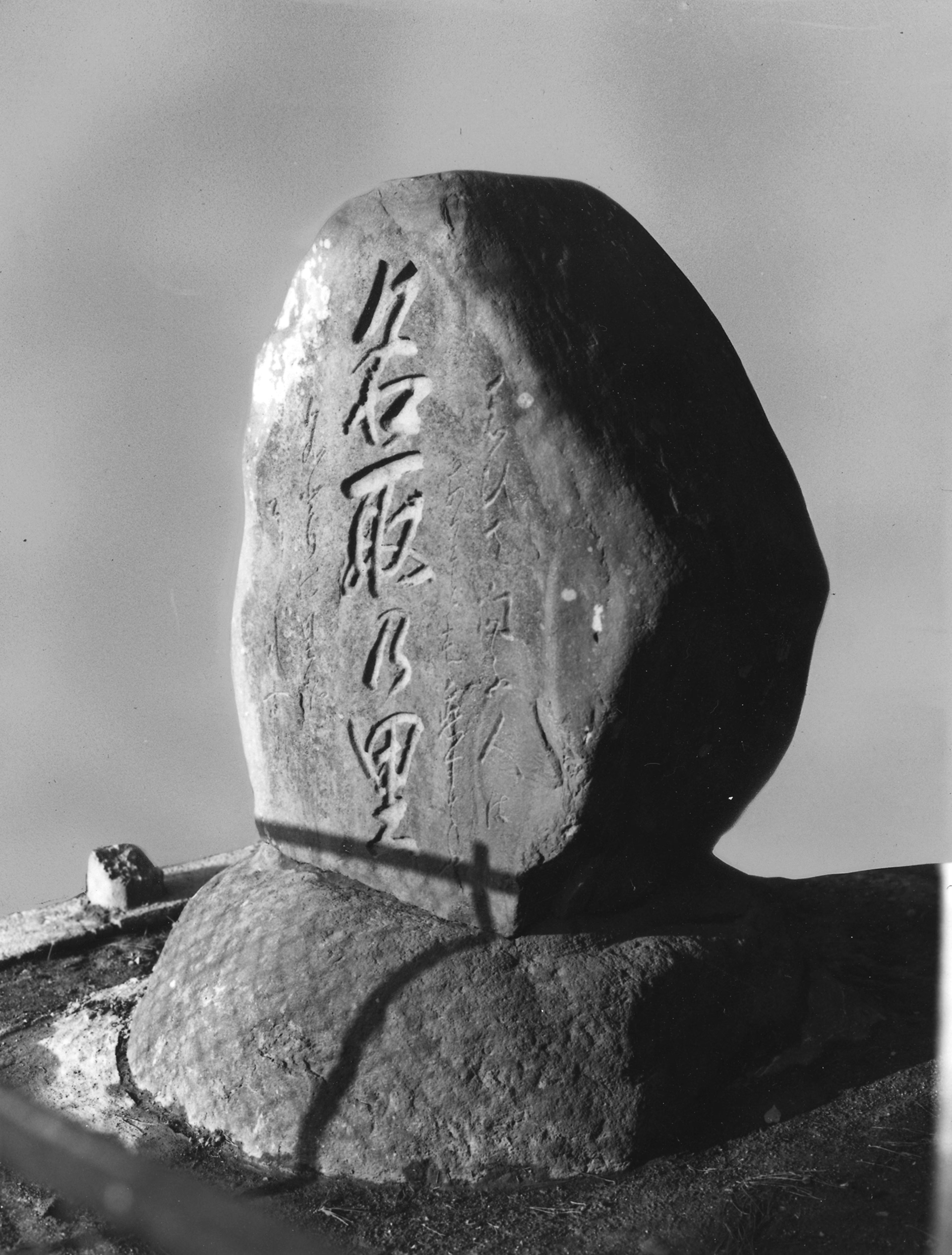

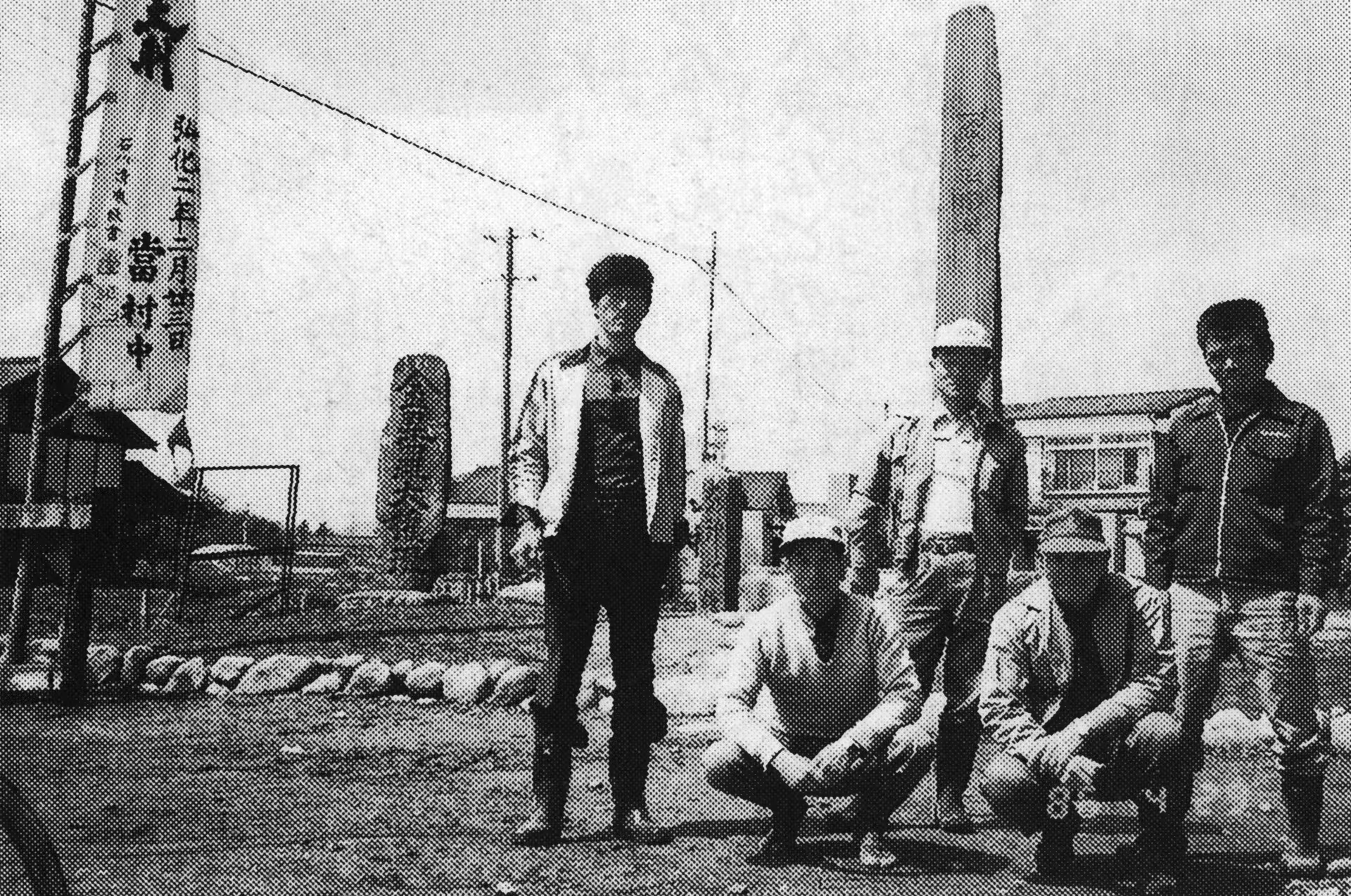

わたしたちの住んでいる中田地区は、古くから「名取の里」とよばれて、遠く都にまで知られていました。それで、中田のあちこちには、名所や旧跡がたくさん残っています。これらの歴史や伝説をいつまでもわすれないようにしようと願って、地区の人びとが「名取の里」ときざんだ石碑を中田六丁目の国道4号線ぞいに建てました。しかし、こうした石碑やむかしのくらしのようすを伝えるものの多くが、見すごされ、わすれられようとしていることは、とても残念なことです。そこで、今に残る中田の歴史をもう一度ほりおこして、わたしたちの先祖をしのんでみたいと思います。

「名取の里」の碑(中田六丁目)

(1) 古墳のつくられたころ

ひらく

農業センターの中に、金剛寺貝塚みられます。大むかしは、そのあたりまで海が入りこんでいたわけです。人びとは、高台に住んで、魚や貝をとったり、けものをつかまえたりしてくらしていたと思われます。

やがて海の水がひいて中田地区は陸地になりますが名取川がたびたび大水になるので、なかなか人は住めませんでした。

名取川に自然堤防(土地の小高くなった所)がつくられると、これまでのじめじめした土地は、水田にするのにてきとうな所となりました。そこに人びとが住みつくようになったのが、今から2000年ほど前のことといわれています。そのくらしのあとが、遺跡として今ほり出されています。そのひとつが栗遺跡です。

「栗遺跡」に建っている西中田小学校

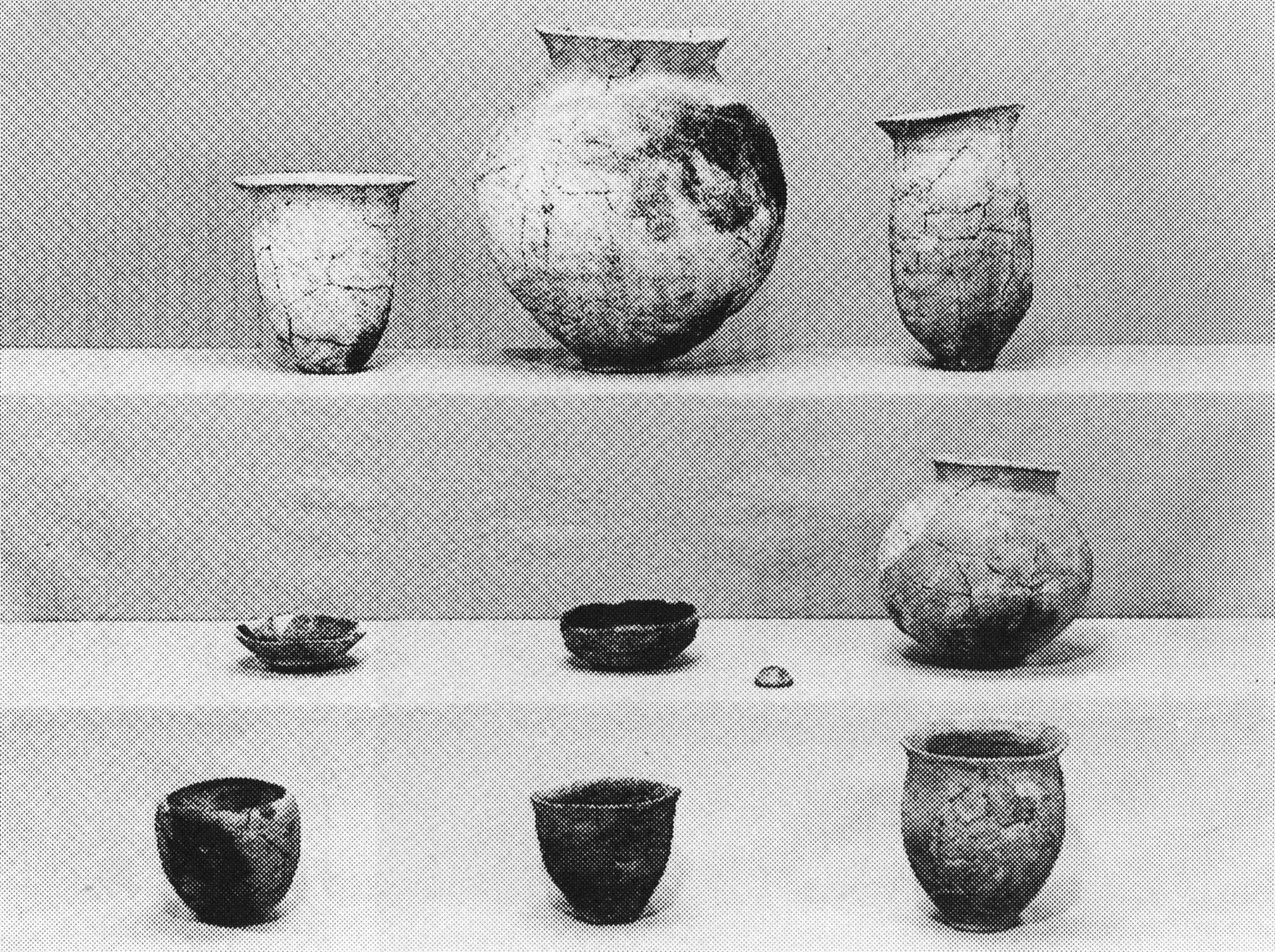

この遺跡は、現在、西中田小学校の校地になっていますが、今からおよそ1300年前のものといわれています。遺跡が発見されたのは、40年も前のことですが、くわしい調べはしていませんでした。その後、西中田の区画整理が始められたため、3回にわたってくわしい調査が行われました。そのけっか、18けんのすまいの跡と、たくさんの土器などがみつかりました。この土器は「栗囲式土器」とよばれ、土器の作られた年代を決めるもとになるものです。いっしょにほり出された紡錘車(糸をより合わせる道具)は、この地方が、そのころ、日本の中心だった奈良県などともかかわり合いをしめす大事なものです。

栗遺跡竪穴住居跡出土品

(2)多賀城がつくられたころ

ひらく

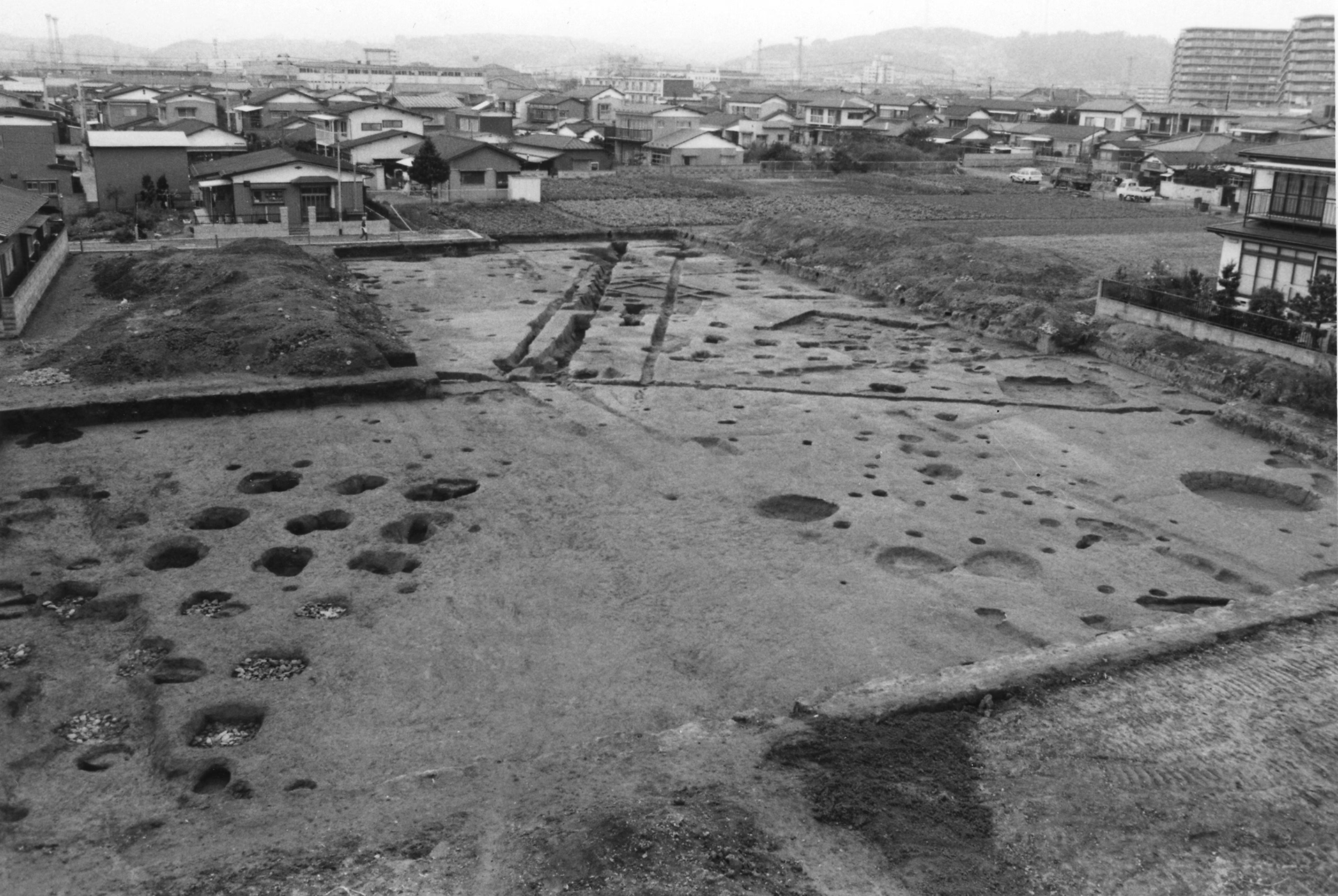

栗遺跡と同じ年代に、大和朝廷(今の奈良県地方)は、宮城県の南部に陸奥国をつくり、その地方の土地や人びとをおさめました。名取川の向い側にある郡山遺跡は、そのころの大和朝廷の役所のあったところではないかといわれています。

神亀元年(724)になって、大和朝廷は、北の守りを固めるために、役所を多賀城にうつしました。この役所は国府とよばれていました。

多賀城に国府がつくられてからも、東北地方の人びとは、大和朝廷にそむき続けました。そのため、朝廷側では、名取軍団とか玉造軍団などとよぶ軍隊をつくって、城柵を守らせました。兵士は、それぞれの土地から集められましたが、かり出された村人にとっては、さぞ大変な仕事だったろうと思います。

郡山遺跡発掘調査(郡山中学校付近)

(3) 大きな舘がつくられたころ

ひらく

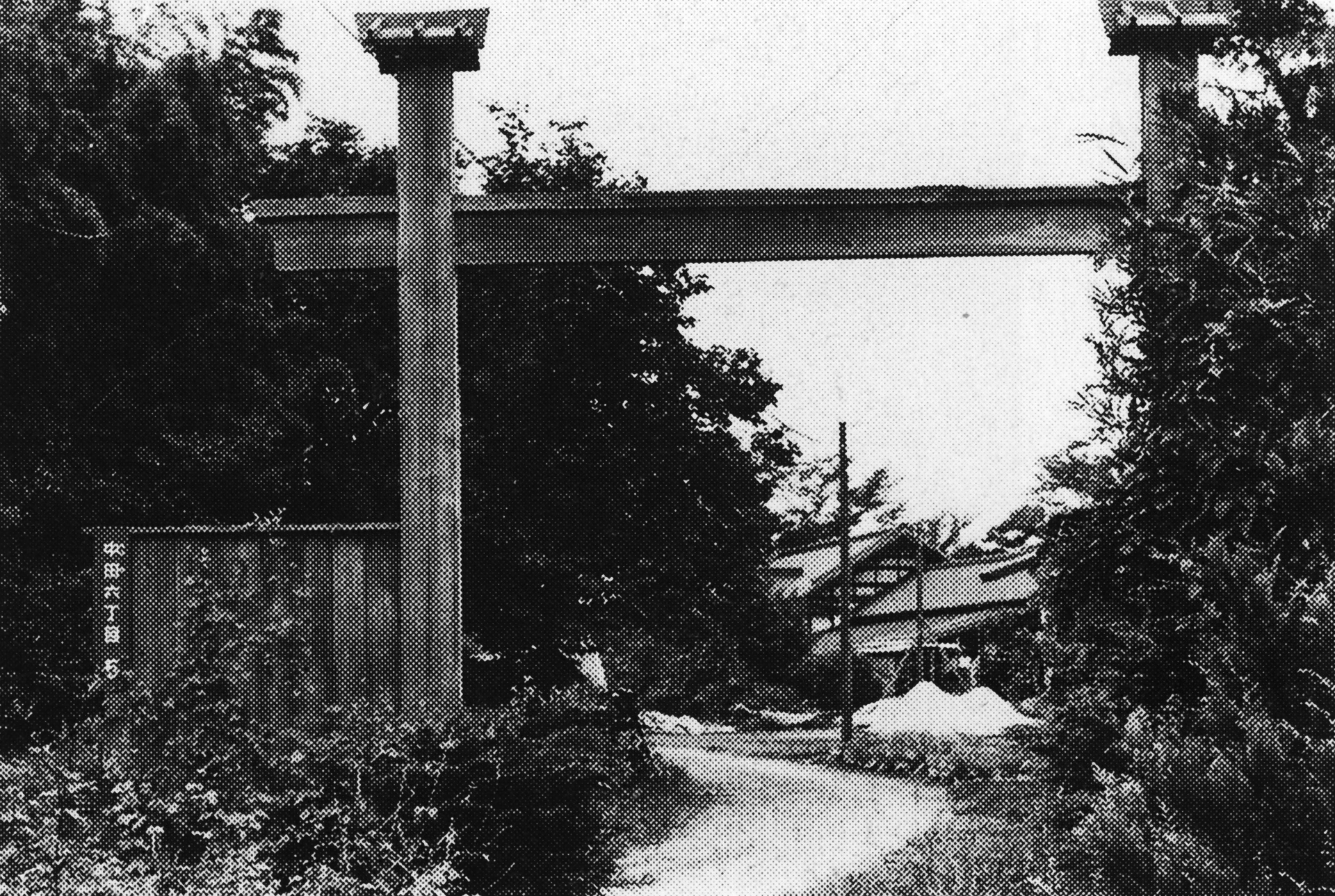

やがて、東北地方での朝廷の力が弱まってくると、地方には、金や武器を持った者があらわれてきました。その人たちは、自分の土地に城や舘をきずき、土地の人びとをおさめました。中田地区には四郎丸館(善徳寺附近)、前田屋敷(中田村神社附近)、前田舘(中田六丁目柿沼さん宅)の三つの舘があったと伝えられています。

前田舘跡(中田六丁目)

その中のひとつ、前田舘について、次のような言い伝えが残っています。

今からおよそ750年前、九州の中津川義氏という人が、わけあって前田に流されてきました。義氏の妻は、子どもとおともの者を連れて陸奥国に向いました。とちゅう海ぞくに会い、妻だけがどうやら名取の里にたどりつくことができたということです。後、ゆるされて帰る時、特に世話をしてくれた人に、柿沼忠義の名を与えて去りました。現在、前田舘の跡に住んでいる柿沼さんは、その子孫だということです。

同じころ、板碑といって、先祖を供養するための石碑がたくさんつくられました。特に、中田から名取にかけては、県内でも板碑の多い所として知られています。板碑は、河原から持って来た石に、安心して死ねることを願うことばや、死んだ人のめいふくをいのることばをきざんで、寺や人通りの多い道ばたにたてたものです。以前は、熊野堂の大門山のやぶの中で、たくさんみられました。今でも、道ばたでみかけることがあります。こうしたことは、そのころの人びとのくらしが、信仰と強く結びついていたことをしめしています。

文化財となっている雷古碑を今も大事に守る人々

(4) 仙台城がつくられたころ

ひらく

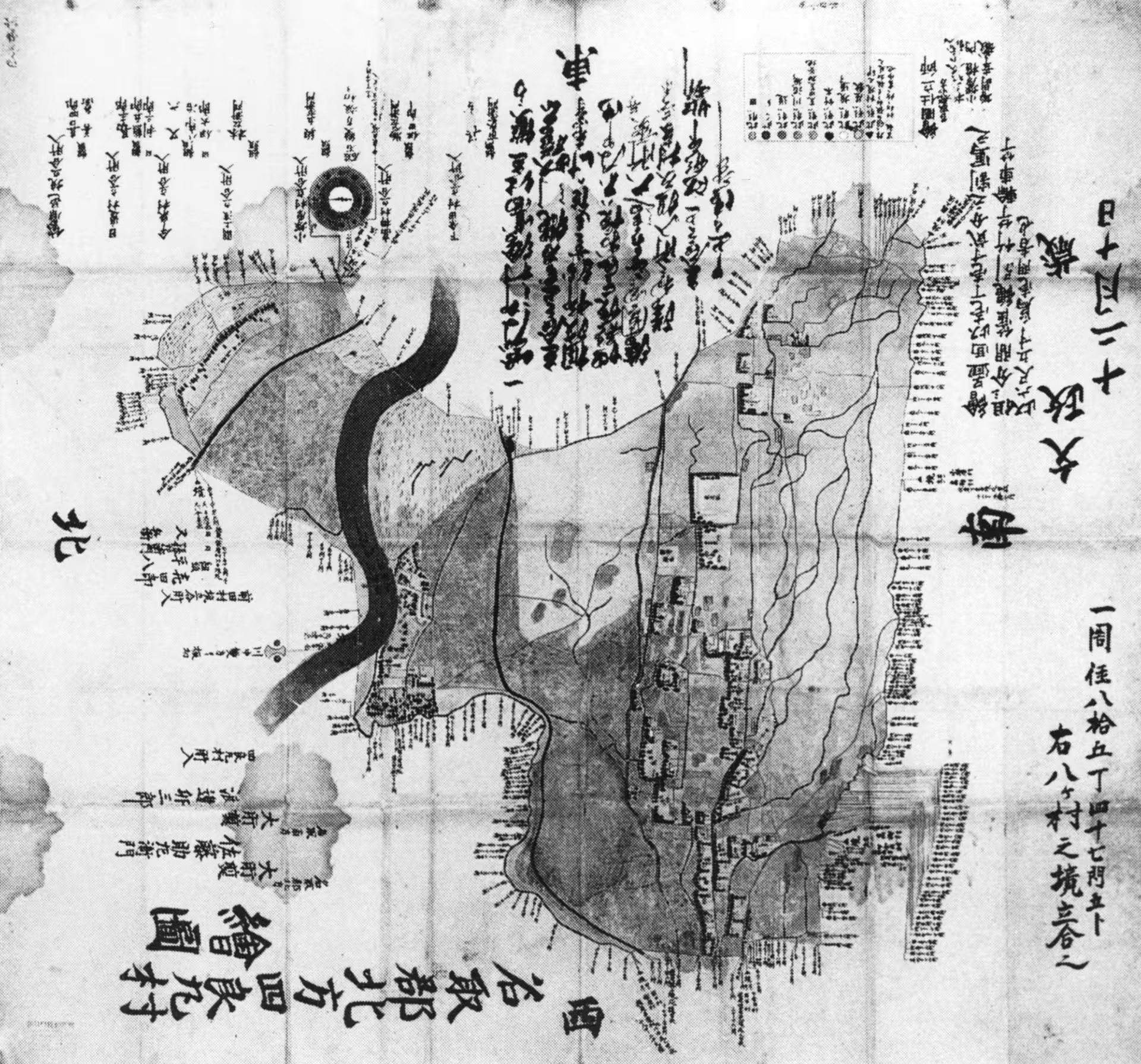

慶長(1603)、伊達政宗は、それまで千代とよばれている地名を今の仙台と改めました。そして、青葉山に城をきずき、城下町をつくりました。城下(府内)とよばれたのは、南の方では河原町までで、長町や中田は名取郡の中に入っていました。そのころの中田には、四郎丸村、袋原村、前田村、柳生村の四つの村がありました。

江戸幕府が参勤交代というきまりをつくると、政宗も江戸へ行かなければなりません。そのため、道路を直したり、休んだりとまったりするための宿場をつくったりする必要がでてきました。そこで、慶長17年(1612)には長町に、次の年には中田にそれぞれ宿場をつくりました。

中田の宿は街道ぞいに、今の中田堤防バス停留所あたりから南へ四町十七間(およそ463メートル)の間で、道の両側に98軒の家が建ちならんでいたそうです。

宿場には、町をおさめるための役人や、下働きをする人夫などの外に、かごや馬も用意していました。また、旅人を相手にする宿屋や茶屋などもありました。やがて、旅をする人や町や近くに住む人びとのための店が、しだいに多くなって、現在の中田商店街のもとができたのです。このように、中田の宿は、大名行列や旅人の行き来でにぎわっただけでなく、近くに住む、村の人びとの買い物をする場所でもあったわけです。

甘藷翁 川村幸八

ひらく

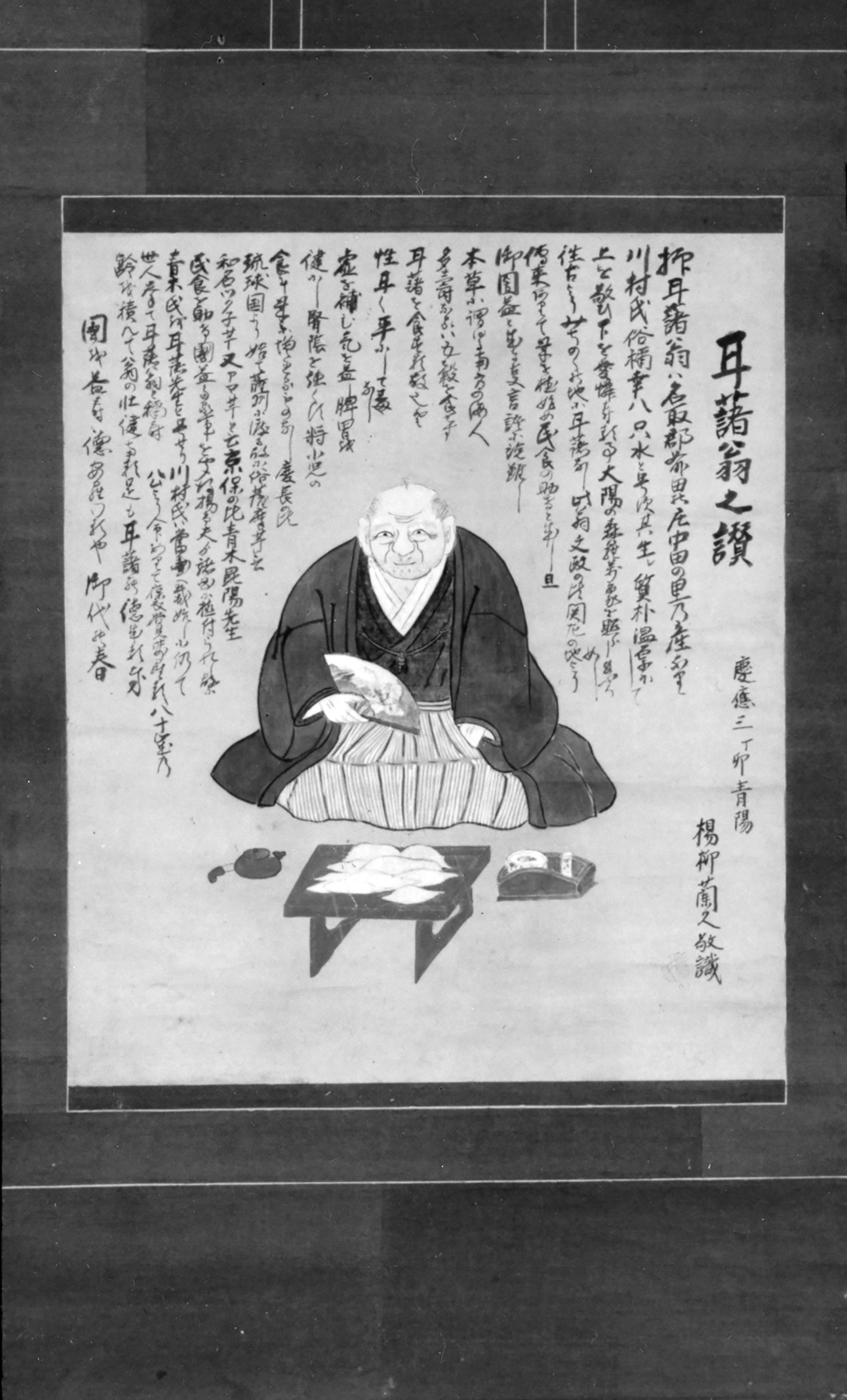

中田一丁目に、宝泉寺というお寺があります。この寺は、江戸時代から続いていますが、入口に、甘藷記念碑がたっています。この石碑は、中田一丁目の川村さんの先祖の川村幸八翁が江戸時代の終わりごろあたたかい地方でしかとれないと言われていた「さつまいも」を、苦心のすえ、東北地方で初めて作るのに成功したことを記念してたてられたものです。幸八翁は、明治2年に82才でなくなりましたが、村人からは功績をたたえて、のちのちまで甘藷翁とあがめられてきました。その後、さつまいもは、農家でさかんにさいばいされるようになりました。これは農家にとって大きなしゅう入になるとともに、ききんの時のそなえにもなったのです。この時から、中田は、さつまいもとその苗の産地として有名になりました。

川村家に伝わる「甘藷翁之讃」

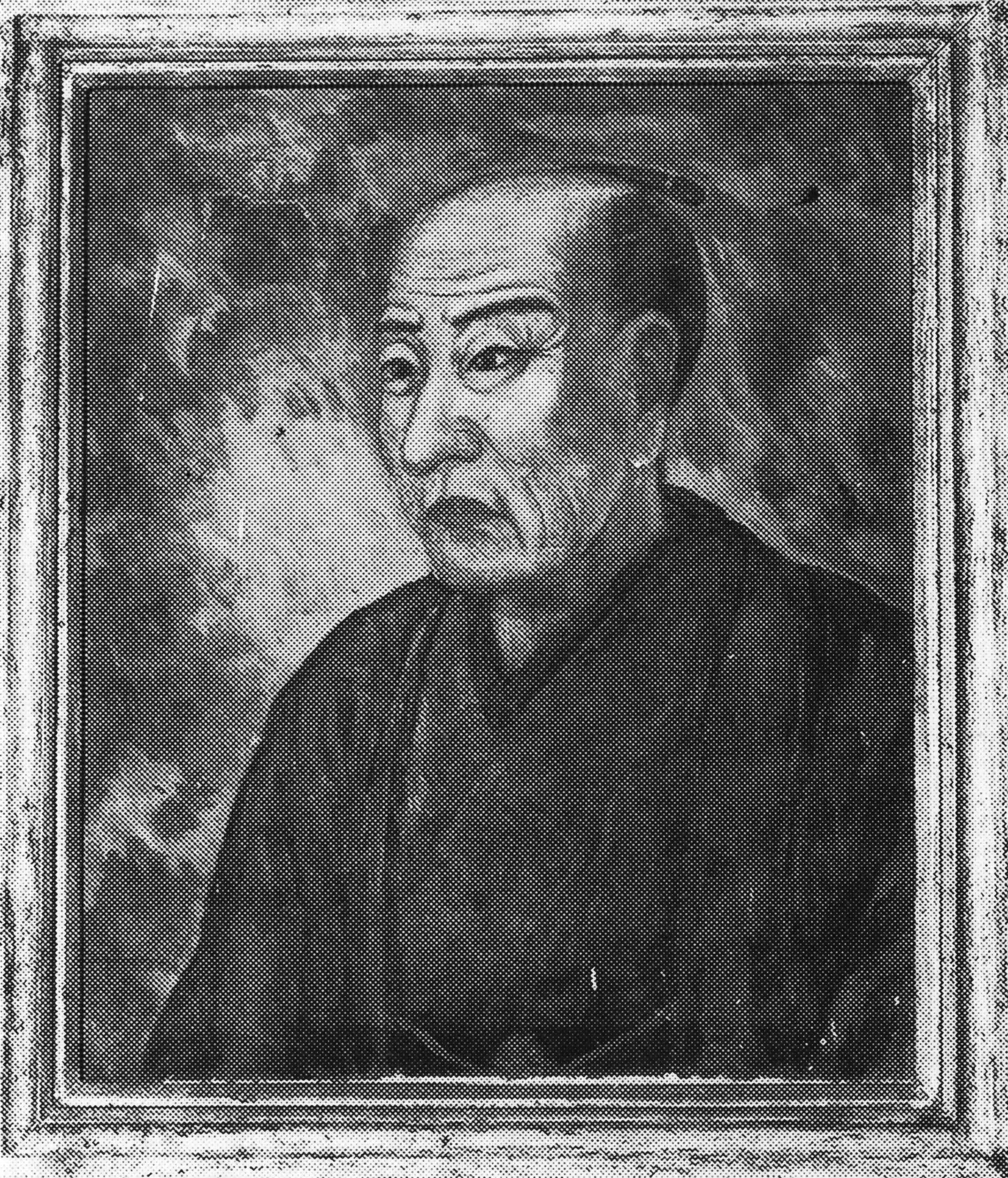

四郎丸の生んだ名画家 菅井梅関

ひらく

江戸時代に、渡辺華山や高久靄崖と並んで南画三大家の一人に挙げられている菅井梅関は四郎丸の出身です。梅関は文化年間(1804~1818)に活躍した画家で、遠く長崎まででかけて行き、中国人の江稼圃に南画の勉強をしました。彼は一生を独身で通し、いつもズダ袋に絵の道具を入れて旅をしたが、気持ちが乗ってくると絵筆を走らせ、これを人々に気軽に与えていました。

現在、仙台市博物館にある梅関の山水の絵は「帷梅関」と呼ばれ有名である。墓は、新寺小路の正雲寺にあり、「梅関山人之墓」の文字がきざまれています。

なお、四郎丸字渡道の菅井市右衛門氏は梅関の子孫といわれています。

四郎丸小学校に掲げられてある

菅井梅関の肖像画

(5) 新しい世の中になって

ひらく

日本は明治維新、(今からおよそ120年前)によって武士の世の中が終わりました。その後、しばらくの間は、世の中のしくみがととのわなかったので、中田地区の村のよび名が何度か変わりました。明治22年(1889)になって、四郎丸村・袋原村・前田村・柳生村の四つの村がひとつになって、中田村が生まれました。この地名は、名取の里の中心という意味をもっているのではないかとも言われています。その当時は、陸前国名取郡中田村とよばれ、郡役所は長町に、村役場はいまの中田三丁目におかれました。

その後、昭和16年(1941)に、中田村は仙台市に合併しました。よび名も、仙台市中田町、仙台市四郎丸というふうに変わりました。

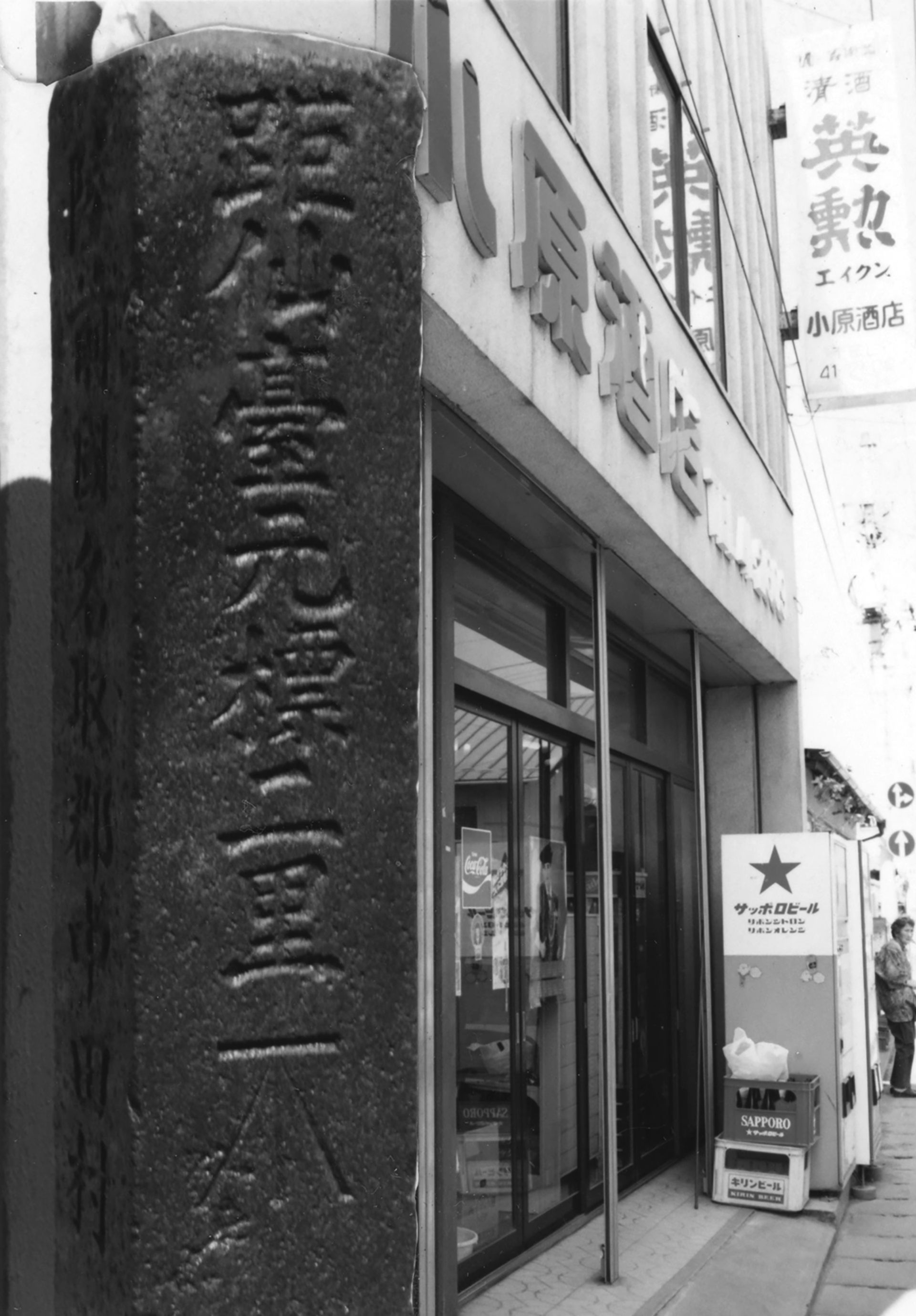

中田一丁目にあった里程標

明治22年に建てられた。

そのころ、中田の人口は、5589人でした。ところが、中田のあちこちに住宅地がつくられて、人口がどんどんふえ、現在は、35000人にもなっています。このように住宅地ができ、人口がふえるにつれて、学校も次つぎに建てられました。現在、この地区内には、小学校5校、中学校が2校あります。人口のふえ方によっては、もっと学校が建つだろうと考えられます。

昭和23年ごろの長町・中田のようす

大村栄著

社会科指導の記録より藩政時代の長町は御城下の仙台とは、広瀬川をへだてた農村で野菜の供給地であったと同時に、陸羽街道の宿場町でもあった。それが昭和3年4月仙台市に合併になると、次第に工場地帯として発達し、煙突がたち、すすやけむりによごれてしまった。

それが次第に南に延び、新しい建築が段々とつぎ足されていった。

名取川は、去年の水害のあと。砂利をとる舟、トラック、堤防に抱かれた畑。

下ごいをくむ牛車と馬車が何台もそろって仙台に出かけていく。馬車と牛車と、どちらが多かったのだろう。

川を渡ってすぐの向河原部落は街道にそった集落である。かじや、荷車製造の小さな工場、野菜集荷の事務所、こうしたものが目立つ、仙台への野菜供給地であった昔の長町のはたらきを、いまは中田がはたしている。

米つくり絵馬

種まきから収穫までの作業を描く

文政5年名取郡四郎丸村絵図

2 しだいにふえてきた学校

(1) 明治時代の学校

ひらく

江戸時代が終わって、明治の世の中になると、教育の仕方も大きく変わりました。それまでは、ある一部の人しか入れなかった寺子屋はやめて、どんな人でも入ることのできる、学校をつくることになりました。中田には、三十九番小学校、四十番小学校の二校が建てられました。それは、明治6年(1873)のことです。三十九番小学校は四郎丸村に、四十番小学校は、前田村の宝泉寺の建物をかりて始めたのです。これが、中田の学校のはじまりです。

宝泉寺(中田一丁目)

そのころの四十番小学校の児童数は100人ぐらいだったそうですが、ほんとうに学校に通ったのは、それほど多くなかったようです。勉強することも、読み、書き、そろばんが主で、寺子屋時代とあまり変わっていません。

明治10年(1877)になって、建っている場所が変わり、校名を、三十九番小学校が啓蒙小学校に、四十番小学校は止善小学校と改められましたが、その後、学校は地名で呼ばれるようにかわりました。

明治22年(1899)には、新しく市町村制がしかれました。中田地区でも、柳生、前田、袋原、四郎丸の四つの村がひとつにまとめられて、中田村となりました。村内には、中田尋常小学校と、新しく明治17年(1884)に建てられた袋原尋常小学校の二つの学校がおかれました。

明治も終わりごろになると、教育の大事なことが人びとの間に知られてきました。そのため学校へ通う子どもの数もふえてきて、校舎がせまくなってきました。中田尋常小学校も、今の中田農協がある場所に、一部が二階建ての校舎を新しく建てました。明治31年(1898)、柳生にも小学校が建てられました。しかし、10年後の明治41年(1908)には、袋原小学校とともに、中田小学校にまとめられ、それぞれが分教場となりました。

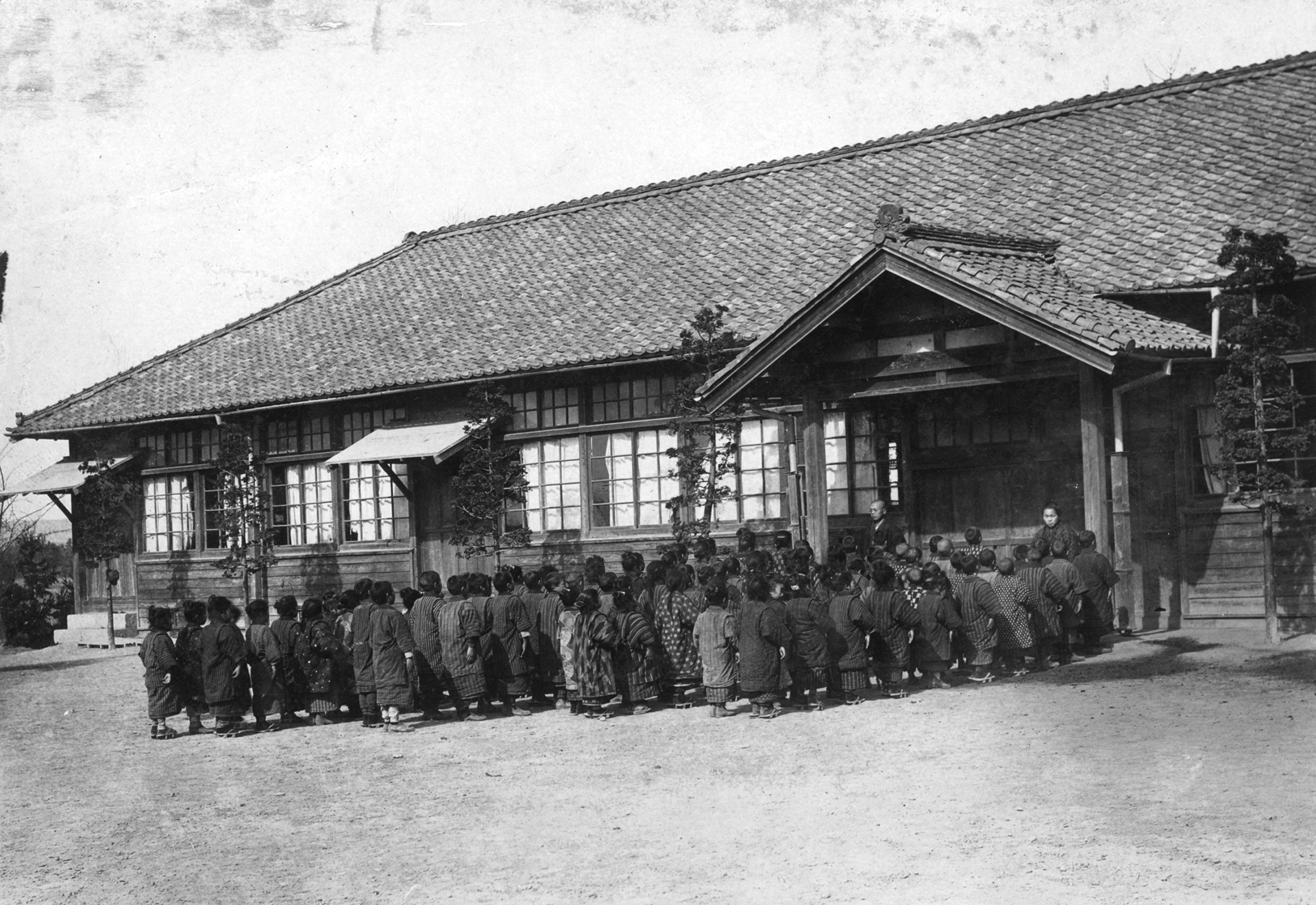

柳生分教場新築記念撮影(明治31年)

(2) 大正時代の学校

ひらく

大正になって、中田村の人口もしだいにふえてきました。それにつれて、中田小学校の児童数も多くなって700名をこすようになって校舎はせまくなり、古くもなってきていました。

そこで、大正2年(1913)、現在中田小学校が建っている場所に、新校舎を建てることになり、大正3年(1914)写真のような立派な校舎ができました。そのころの中田村の戸数は、650戸ぐらいありましたが、みんなが力を合せて、工事を手伝ったということです。

中田小学校(大正13年頃)

大正6年(1917)には、新しく四郎丸分教場を建て、それまでの袋原分教場を移しました。

四郎丸分教場(大正13年頃)

(3) 昭和になってからの学校

ひらく

昭和20年に戦争が終わると、世の中のしくみが大きく変わりました。学校の制度も、小学校を卒業すると児童の全部が、中学校に進み3年間勉強する6・3制になりました。そこで、中田地区にも昭和22年に中田小学校の校舎を借りて,6学級364名の生徒で中田中学校が誕生しました。その後、急いでバラック校舎が建てられるなどして、写真のように小学校としばらく隣り合せていました。

校庭の左が中田中学校、

右が中田小学校(昭和30年代)

昭和30年代に入ると、戦災の後しまつがやっと終わった仙台市は、県内だけでなく、東北の中心地としても、大きくはってんしてきました。中田地区の人口も、そのころから急にふえ始めました。中田小学校の児童数も、1300名にものぼり、一学級の人数が、60名をこえる学年も出てきました。

中田小学校

そこで、昭和40年(1965)、現在の四郎丸小学校が建てられました。これには、中田小学校の児童数を少なくするためと、地区の人びとの強い願いがあったのです。

四郎丸小学校

そのでまで、四郎丸と柳生にあって、半世紀もの長い間地域の人々に「おらが学校」と大事にされてきた分教場は、昭和40年3月(1965)になくなりました。その後、四郎丸分教場は、昭和46年にとりこわされました。また、柳生分教場は明治31年(1898)に建てられて以来87年にもなりますが、現在も柳生幼児園として使われています。

一方、中田中学校も生徒数が増え、校舎が手ぜまになったので、中田五丁目に新しい校舎をつくり、昭和44年に移転しました。

中田中学校

(ところで、中田地区の人口はふえる一方で520名の児童数で、開校した四郎丸小学校も、10年後には、1533名にもふくれ上りました。そこで、昭和51年に袋原小学校が生まれ、中田小学校と四郎丸小学校とから466名の児童が移籍してきました。たまたま学校の正門あたりが、袋原(ふくろはら)字小原(こばら)という地名だったので、袋原の袋という字と、小原の原という字をとって、袋原(ふくろばら)小学校と名づけられたそうです。

袋原小学校

昭和56年には、仙台市立袋原中学校が、袋原字畑中東に19クラス763名で開校し、中田地区に中学校が二校となりました。

袋原中学校

昭和57年に、四郎丸小学校の東側、田畑のまん中に、553名の児童数で東四郎丸小学校が開校しました。

東四郎丸小学校

一方、住宅がふえ続けている西中田には、昭和58年に、722名の児童が中田小学校からわかれて西中田小学校が建てられました。新幹線の列車のまどから、ま新しい校舎がまじかにのぞまれます。今でも空地には、毎日のように家が建てられているので、校舎が手ぜまになり、新しい学校が必要になるのは、そう遠い先のことではないと考えられます。

西中田小学校