第7章

中田の風俗と伝説

1、中田の七夕まつり

ひらく

ささのはさらさら のきばにゆれる

おほしさまきらきら きんぎんすなご

今はあまりみられなくなりましたが、この七夕の歌のように、きれいにかざられたささ竹が、中田町の道路の両側に、まるでアーチのように立てられました。その下を、おとなも子どもも、ゆかたを着て、げたをはいて、ぞろぞろと歩きながら、夜おそくまで七夕を楽しんだものです。

70年ほど前(大正のはじめ)から、中田町では、どこでも家の前に七夕をかざっていたそうですが、昭和24年(1949)からは、中田商工会主催の七夕まつりが、盛大におこなわれるようになりました。そのころは、バスも自動車もあまり通らなかったので、道の両側に七夕をかざっても、みんなで歩いても、何の心配もなかったのです。しかし、しだいに交通量 が多くなってきたため、とりやめることになってしまいました。中田の七夕まつりは、昭和36年(1961)まで続きました。

中田町通りを飾った七夕(昭和33年8月)

2、伝説

(1) 実方中将

みちのくへ

ひらく

平安時代のなかごろ、今から、およそ1000年もむかしのことです。東北地方は陸奥国(みちのく)とよばれ、とてもさびしいいなかでした。また、春がすみのころに都(京都)を出発しても、白河の関(福島県)に着くころには、もう秋風がふいているというほどとても遠いところだったのです。でも、都の人びとは、けしきのすばらしい陸奥国に、あこがれていました。佐近衛中将実方朝臣は、一条天皇につかえる、たいへん位の高い人で、歌人としても有名でした。実方中将も、みちのくにあこがれていたので、陸奥守(陸奥国をおさめる長官)になるように命じられた時は、たいへん喜びました。そこで、はるばる陸奥国へやってきたと言われています。

また、次のような言い伝えもあります。

ある日、花見にでかけた実方は、にわか雨にあいました。その時、

『さくらがり 雨はふりきぬ おなじくは

ぬるとも花の かげにかくれむ』

という歌を、よみました。どうせ雨にぬれるのなら、さくらの花の下でぬれようという意味の歌ですが、人びとは、「すばらしい」とほめました。けれども、藤原行成という書道の名人は、「歌はうまいが、それをじまんする実方はおろかものだ」と、人びとの前でけなしました。実方はおこって、行成のかぶっていたかんむりをつかむと、庭へ投げすててしまいました。そのころ、人のかんむりに手をかけるのは、とてもぶ礼なこととされていたのです。そのため、実方は、「陸奥守になるように。」という天皇の命令で、陸奥国へやってきたのだとも言われています。

実方中将の墓(名取市)

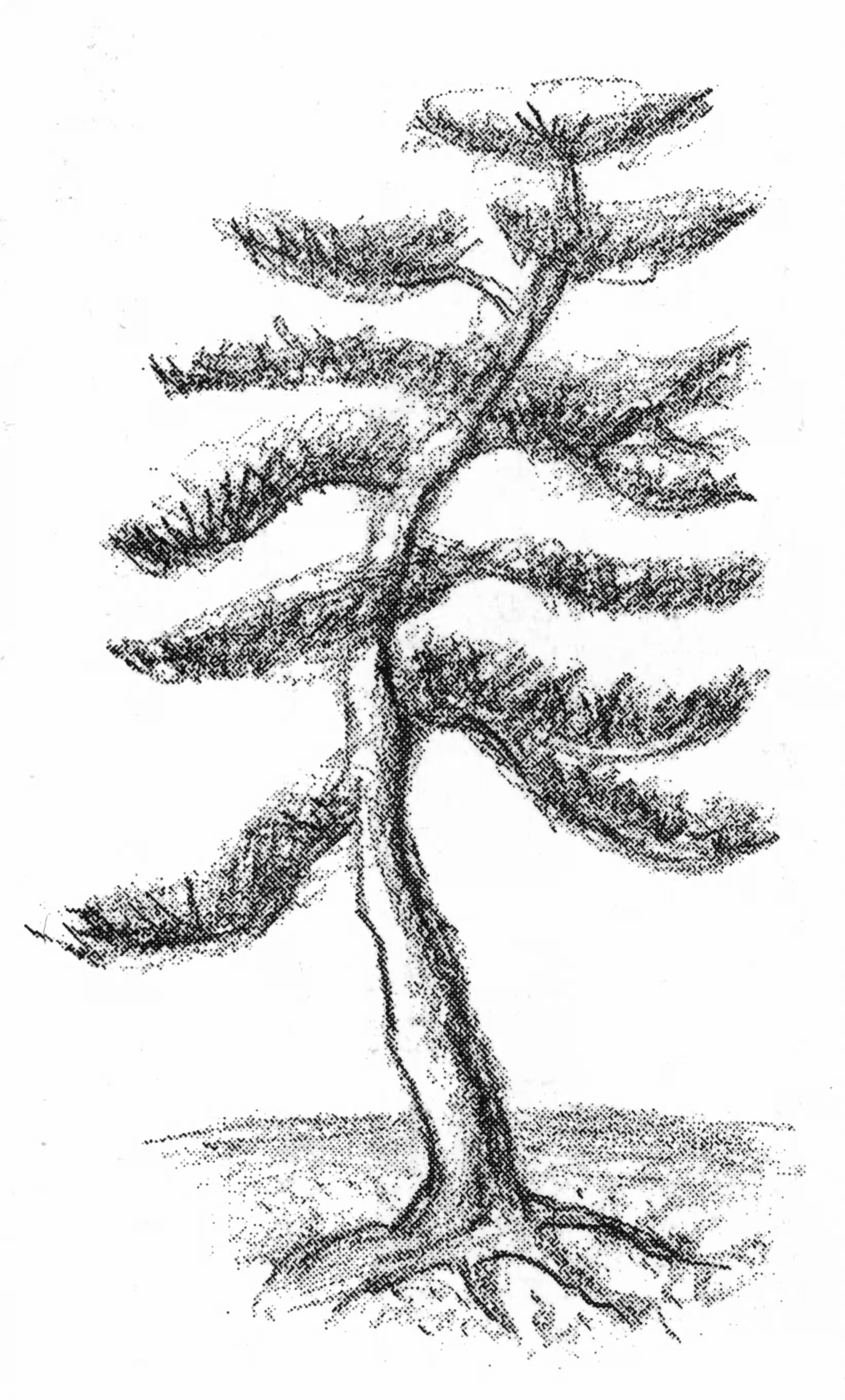

馬からおちた実方中将

ひらく

実方中将が陸奥国にやってきてから、3年たったある日のこと、実方は、阿古耶の松(山形県)を見に行きました。その帰り道、名取の笠島まで来た時、道ばたに神社があったので、何をまつっているのか、村人にたずねました。道祖神であることを聞いた実方は、お参りもせず、馬にのったまま通りすぎようとしました。そのとき馬が急にあばれ、実方は、馬からふりおとされてしまいました。それを見た村人は、「神さまのたたりだ。」とおそれました。実方は、その時のけががもとで、とうとうなくなってしまいました。村人は、実方のような身分の高い歌人がなくなったことを悲しみ、ていねいにほうむりました。おはかは、名取市愛島にあります。また「わたしの骨を、山形にも送ってくれ。」というゆい言で、山形の千歳山にも、実方中将のおはかが建てられました。

(2)あこやの松

ひらく

実方中将には、あこやという名の姫がいたということです。あこや姫は、悲しいさいごをとげた父をしたって、京の都から出羽(山形県)まで、何日も旅をし、ようやく千歳山にたどり着きました。なくなった父をとむらうために、千歳山でくらすことに決心したのです。あこや姫は、美しいばかりでなく、ことをひくのが大変じょうずでした。ある春の夜、あこや姫は、ひとりでことをひいていると、ことの音にまじって、ふえの音が聞こえてきました。「どなたですか。」とたずねると、松の木のかげから、りっぱなわか者があらわれ、「わたしは千歳山に住む者です。ことの音があまりに美しいので、ついさそわれて来てしまいました。」と言うと、すがたを消してしまいました。それからは、毎ばんのように、あこや姫がことをひくと、いつもふえの音が聞こえてくるようになりました。

ところがある夜のこと、わか者が言いました。「じつは、わたしは千歳山の松の木の精なのです。名取川の橋がこう水で流されてしまったので、橋のかけかえのためにわたしは、あす切りたおされてしまいます。おわかれにまいりました。」あこや姫は、あまりにもとつぜんのことにおどろき、なきくずれてしまいました。

次の日、急いで千歳山にかけつけてみると、松の木は、切りたおされてしまったあとでした。そして、どうしても動かない松の木に、村人たちは、こまっているところでした。ところが、あこや姫が木をしばっていたつなをにぎると、今までびくともしなかった松の木が、するすると動いたので、村人たちは、名取川まで松の木を運ぶことができたのだそうです。

あこや姫は、切られた松の木のあとに、新しい松をうえました。大きくなったその松の木は、あこやの松とよばれるようになったということです。

(3)首なし地蔵

ひらく

仙台藩に、左五平という居合抜きの達人がいました。身長が、わずか三尺(やく1メートル)しかなかったので、人びとは、三尺左五平とよんでいました。左五平の刀は、自分のからだよりも長かったので、外を歩く時は、刀に小さな車をつけて、それをひきずって歩いていましたが、居合のうでは、すばらしかったそうです。刀をぬいたりおさめたりするその早さは、目にも止まらず、音しか聞こえなかったということです。

ある時、袋原のある仏堂に、ようかいが出るといううわさがたちました。毎夜、通る人の前に出て、うなり声をあげ、おどかすというのです。困った人々は、三尺左五平に退治してもらうことにしました。夜になり、暗やみの中に、何かうめき声をあげて動いている物を見た左五平は、エイッと刀をふりおろしました。次の朝、ようかいの正体を見に行った左五平たちは、びっくりしてしまいました。ようかいはどこにもなく、石のお地蔵さまの首が、ごろんと落ちていたのです。首は、その後どうなったのかわかりませんが、袋原には、首なし地蔵が、今もたっています。

首なし地蔵(袋原)