第8章

神社と人々の信仰

1、熊野信仰

ひらく

紀伊半島の南のはしにある熊野は、うっそうと木のしげった山々、美しい川、大きな滝、そして海にかこまれた神秘的な所です。むかしの人びとは、『遠いつらい旅をのりこえて、熊野にたどりつくことができれば、自分の願いごとがかなえられる。』と信じていました。そこで、多くの人が、しあわせを願って熊野権現にお参りするようになったのです。

今から1000年ほど前には、東北地方へも熊野信仰が広まってきました。しかし、熊野までの道は遠くけわしいため、お参りすることは、とてもたいへんなことでした。そこで、紀伊の熊野ににている高館山に、本宮社、新宮社、那智社の三社が建てられました。それまで、紀伊の熊野へお参りしていた人びとも、名取熊野三社へお参りするようになったということです。

2、名取老女

ひらく

今から850年ほど前、紀州熊野に住む山伏が、東北地方へ旅することになったので、そのことを熊野の神に告げました。すると、夢の中に神がでてきて、『おまえがこれから行こうとしている東北地方には、名取老女という巫女がいる。わかいころは、よくお参りに来てくれたが、年をとったので、今はもうこなくなってしまった。だが、今でも毎日おがんでいることは、とても感心なことだと伝えてほしい。』と言いました。山伏が目をさますと、『道遠し 年もいつしか 老いにけり 思いおこせよ われもわすれじ』という歌が梛の葉にかいてあったので、山伏は、それを持って旅立ちました。名取に着いた山伏は、さっそく、名取老女をたずねて、夢の話をし、梛の葉をわたしました。老女は、なみだを流しながら喜び、「わたしは、年をとってしまい、熊野までお参りすることができなくなってしまいました。

あまりにも悲しいので、お宮を建てて、熊野権現をまつり毎日おがんでいたのです。」と言い、山伏をお宮に案内しました。

その後人びとは、名取熊野三社を建て、老女をまつるお宮も建てました。老女の墓は、名取市下余田にあります。

老女神社古碑(中田七丁目)

3、名取熊野三社

(1)本宮社

ひらく

本宮社は、作物の神様として知られており、50年ほど前までは、稲のまもりとして、カラスゴウというお札を配っていました。種まきの終わった苗代の水口に、カラスゴウを、たらの木にさかさにはさんで立てて、鳥の害をふせぐまじないをしたということです。4月18日のおまつりには、500年ほど前に山伏が伝えたといわれる、熊野十二神の鹿おどり(宮城県無形文化財)が、現在も行われています。

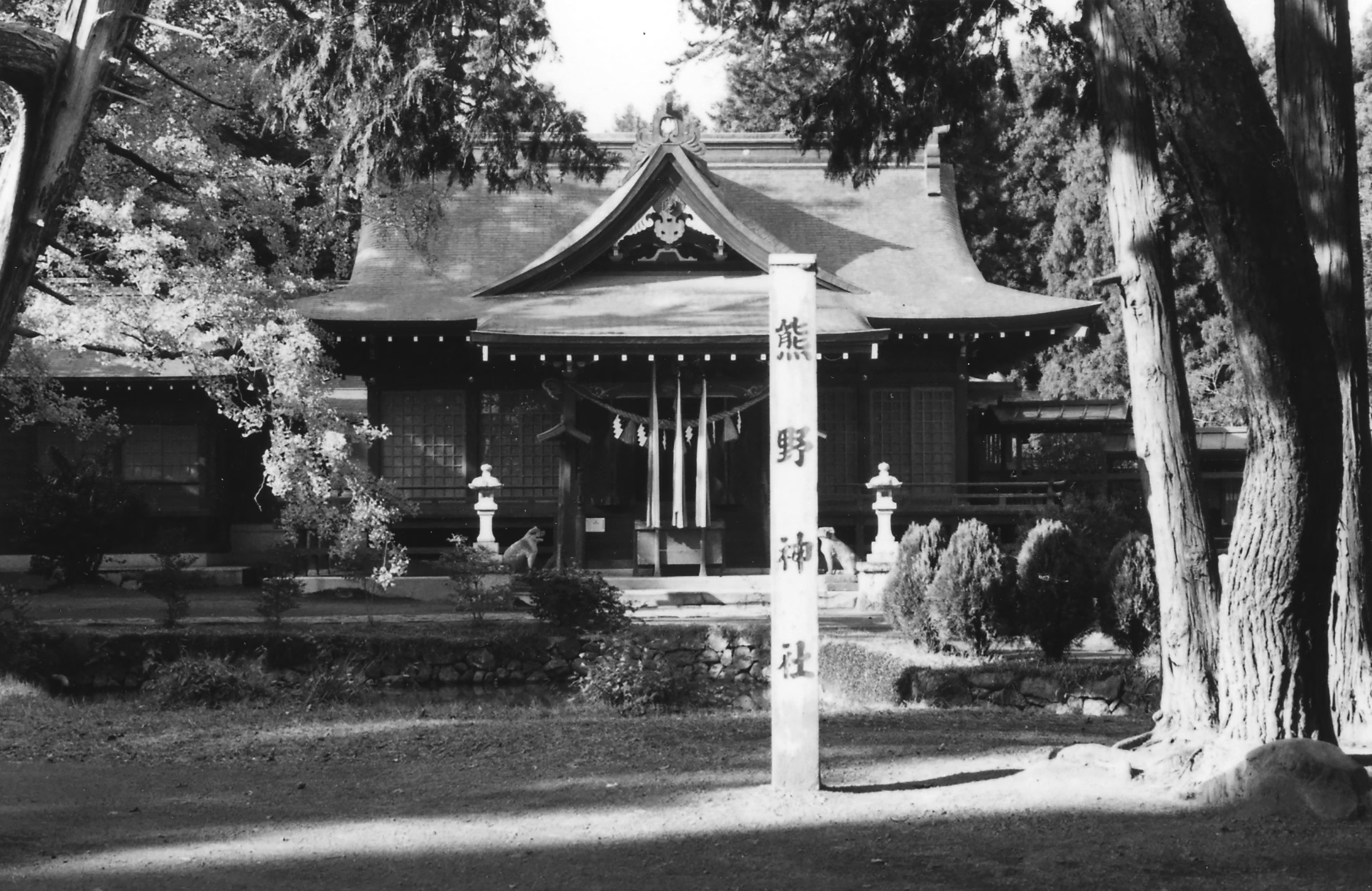

(2)熊野神社

ひらく

熊野神社

熊野神社は、熊野新宮社ともいい、高舘熊野堂にあります。広い境内には、りっぱな社殿や、古い建物(およそ340年前)として重要な本殿、名取老女をまつった老女の宮などがあります。また、たくさんの一切経がおさめられている文殊堂や、源頼朝がこしをかけたといわれる石も有名です。

熊野神社も、作物の神様として知られ、4月19日と、旧9月9日に、おまつりが行われます。その時におどられる神楽、舞楽は、むかしから伝えられているものとして知られています。

(3)那智神社

ひらく

那智神社は、名取平野や太平洋をみわたせる高舘山の頂上にありますが、つぎのような話が伝えられています。

今から1300年ほど前のある日、閖上浜に住む治兵衛は漁に出ていましたが、その日は一ぴきの魚もとれなかったので帰ろうとした時、海の底から光りかがやく御神体を見つけました。

治兵衛は、それを大切に持ち帰って、毎日おがんでいました。そのうち浜の人びとは、毎ばんふしぎな光が西の方へとんでいって、高い山にとどまるのが見えると言い始めました。

それを聞いた治兵衛は、その光のとどまる場所が、高舘山の頂上であることがわかったので、御神体をそこに移し、高舘山羽黒権現とよぶことにしました。

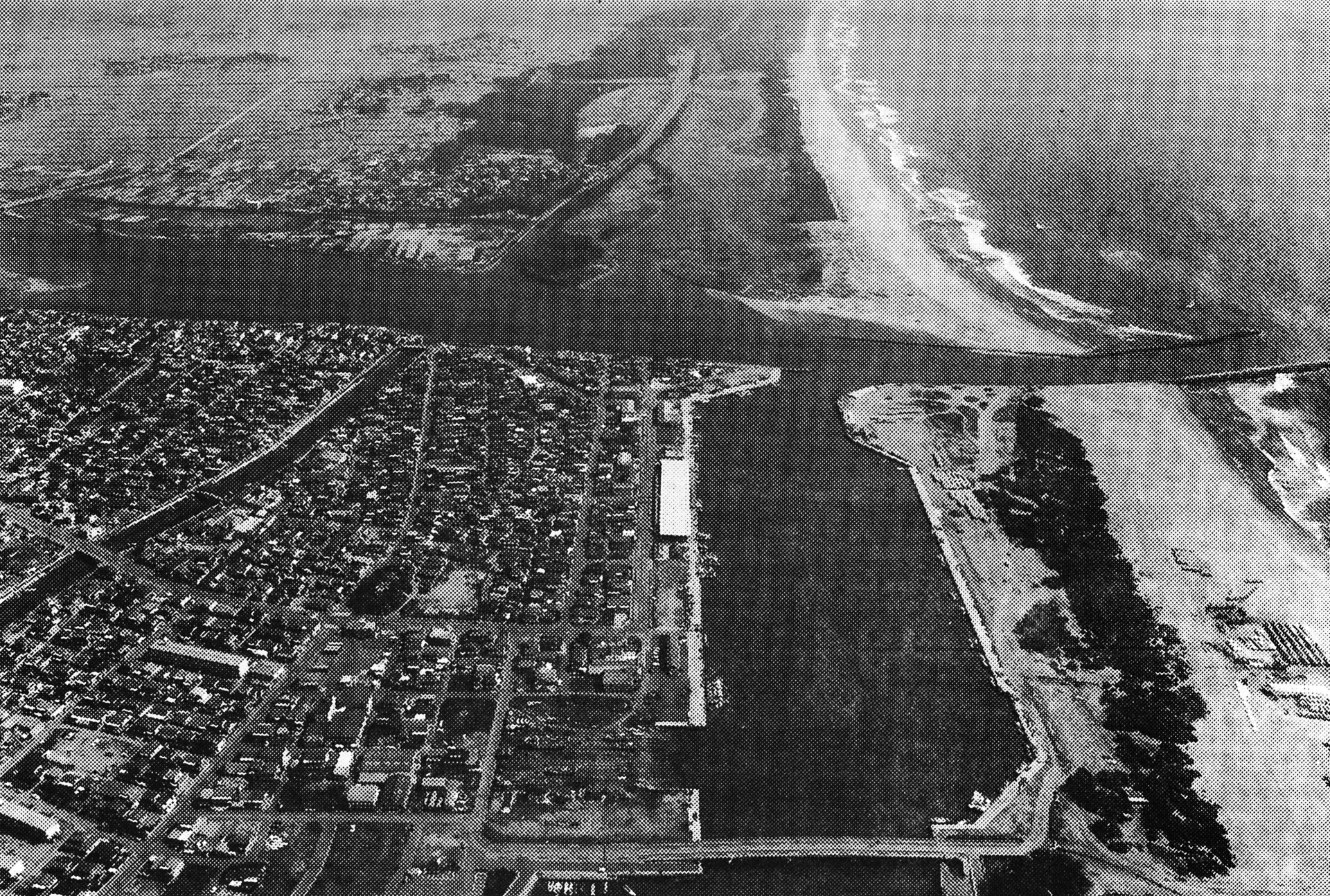

その後、名取老女が紀州熊野三社の那智宮の神様をおむかえしたので、それからは、熊野那智山大権現とよぶようになったということです。このようなわけで、那智神社と閖上浜は、深いつながりがあるのです。今でも、神社の御神体をみこしにのせて、閖上浜まで運び、海に入れるお浜降りという神事が、時どき行われています。昭和60年(1985)に、15年ぶりにお浜降りが行われました。なお、明治31年(1898)に、神社を建てかえた時、地面の中から、たくさんのかけ仏や古いかがみが発見されました。それらは、国や県の重要文化財に指定されています。今でも、多くの人びとが、大漁や豊作を願って、那智神社にお参りしています。

名取川河口と閖上港

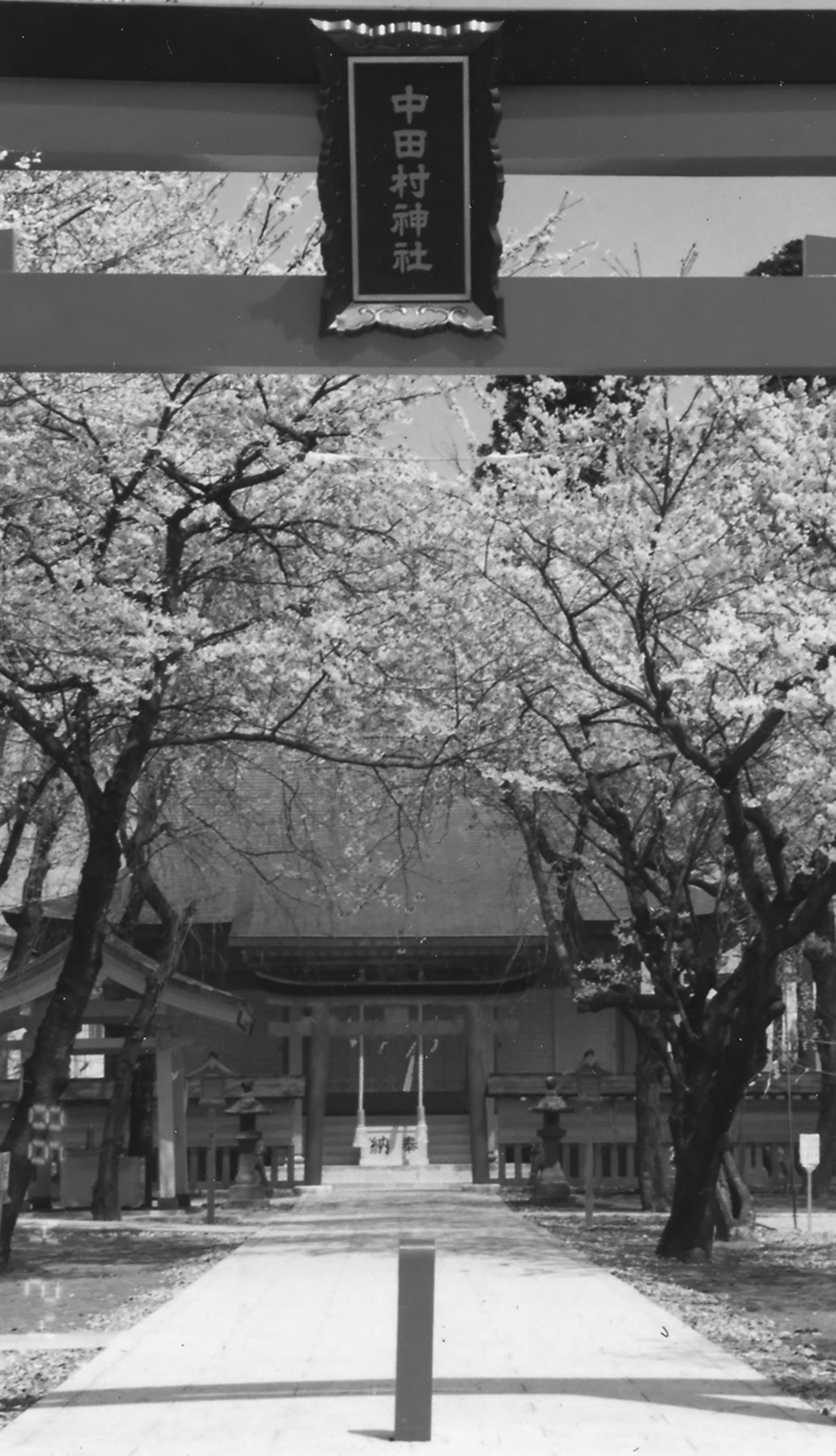

4、中田村神社

ひらく

明治42年(1909)、柳生の雷神社、中田の神明社、袋原の八坂神社、四郎丸の神明社、前田の老女神社などをひとまとめにして、中田村神社とすることになりました。

新しく神社を建てる時、雷神社が村の中でも大きくりっぱだったので、拝殿と社殿をそのままの形で移すことになりました。柳生から安久まではわずか1キロメートルの道のりですが、田や畑の上をまっすぐに運ぶのはとても大変な工事だったそうです。

昭和53年の宮城県沖地震で、神社もだいぶいたんでしまいました。そこで、昭和61年3月改築されました。

中田村神社

5、落合観音堂

ひらく

落合観音は、むかし袋原にあったということです。今からおよそ350年前、伊達政宗が袋原でたかがりをしました。その時政宗は、願い事をしたところが、その願いはかなえられたとのことです。感心した政宗は、お堂をつくり直すことにしました。そのため、北目城(郡山村にあった)にあった毘沙門堂をほどき、材料を広瀬川に流して、四郎丸の落合まで運びました。できたお堂に袋原にあった観音様を移し、落合観音と改めたのです。

仙台には33の観音がありますが、落合観音は31番目になっています。この中にまつられているのは、慈覚大師が作ったものと言われている十一面観音菩薩です。慈覚大師は一本の木から三つの観音様を作ったそうですが、その一つは六郷の日辺に、一つは長町に、残る一つが落合にまつったものだそうです。

この観音堂の建物は、かやぶき入母屋造りで、かざりけのないがっちりしたつくりです。昭和44年(1969)には、県の重要文化財に定められました。

毎年、旧暦の7月9日に行なわれる祭には、四郎丸や袋原、中田、柳生、閖上などから、たくさんの人がやってきます。

6、三山講と神参り

ひらく

中田地区の古い家の門や玄関の上の方に神社の御札がいっぱい貼ってあるのがみられます。また、道端や神社の境内に「湯殿山」と書かれた板碑もみられます。

中田地区の人々は、むかしから農作業が一段落すると神社にグループをつくって神参りをする風習があります。それは、天候に支配される農作業をしている人々が天災地変を最も恐れていましたので、神を敬い、先祖をまつる信仰が特に厚かったせいでしょう。

今でも続いているものに、近くは定義山参りや、金華山参り、遠くでは山形県の出羽三山講、伊勢の皇大神宮のお伊勢講、古峰神社(栃木県)のこばはら講、山津見神社(福島県)のさつすの山の神講、お産の神として小牛田の山の神講などがあります。中でも盛んなのは出羽三山講で「お山がけ」とも呼ばれます。山形県中部の火山で月山、その南西の湯殿山と北西に離れた羽黒山の三つの山が出羽三山と呼ばれ、人里から離れた奥深い神秘的なところで磐梯朝日国立公園の一部となっています。昔から西の高野山にならぶ山伏の修験道場として有名でしたが、それが次第に町人や村人の山岳信仰の場所ともなり、関東や東北の各地から多くの人が集まるようになりました。

中田の人たちも毎年夏になるとバスで2泊3日のお参りに出かけます。代参の一行は50人ほどですが、交替で出かけるきまりをつくっていて、いま講に参加している人たち230人が、5年に1回お参りできるようになっています。これは代参講といわれていて、むかしからの神参りのグループのきまりでした。

汽車やバスがなかった時代には、中田から歩いて出かけ、高舘・秋保・山形の山の寺を通り、三山まで往復7泊8日の苦しい旅だったそうです。そのためお山がけの人たちは、白装束に身をつつみ家族と水さかづきを交して出かけたといわれています。また、お山がけの無事を祈って、お盆の14日には、夕食後子供たちはみな外に出て小さい盆提灯をぶら下げて、にぎやかに「六根精浄ナムアミダブツ」「大山ご繁昌ナムアミダブツ」と唱えながら国道を南から北へ、北から南へと流し歩いたものだそうです。国道の車の交通がはげしくなり昔のような風流な行事は出来なくなりましたので、今となってはなつかしい中田町の風物詩と語りつがれるだけとなりました。

神参りをする講のほかに講と呼ばれるものに四郎丸の観音講、袋原の報恩講といった檀家の講中や、女の人だけが集ってお祭りする中田の山神講などがあり今も続いています。

今は昔となってお年寄りから語りつがれている講中には、村人が全員集まってとりきめたという契約講や、ご馳走がいただけるので楽しみにその日が来るのを待っていたという恵比須講、精進講、御大師講などの年中行事もありました。