第9章

これからの中田

ひらく

わたしたちの住むこの中田地区は、むかしからやさいづくりのさかんな土地で、長い間、仙台市民の台所の役目をはたしてきました。これは広瀬川や名取川が上流からはこんでくるよい土と、ゆたかな水やあたたかいきこうにめぐまれているからです。いまでもたくさんのやさいが毎日市場に送り出されています。

ところが、仙台市の人口がふえるにつれて、交通がべんりなせいもあって、この中田地区にうつり住む人がしだいに多くなってきました。それにつれて、中田地区を通る国道4号線や仙台バイパスの車のこんざつも、たいへんなものになってきています。そこで仙台市では、中田地区をすこしでも住みよい所にするため、ゆるしのない建物を勝手に建てることのできない住宅地域にさだめるなど、いくつかの計画をたてて実行にうつしています。

(1)土地区画整理事業

ひらく

健康都市仙台では、いま新しい町づくりの仕事を進めていますが、そのひとつとして、土地区画整理事業があります。これは、曲りくねった道路をまっすぐにしたり、新しく道路をつくって街路樹をうえたりして、明るく住みよい町にしようとするものです。いま、仙台駅の東口でもその工事が行われています。こうした工事をしている所が、市内では8か所もあります。西中田はすでに終わっており、ほそうされた広い道路がごばんの目のようにはしっています。新しい家が次つぎに建てられ、たくさんの人びとがよその土地からうつってきています。いまは柳生地区の整理事業が始められていますが、しょうらいは、袋原や四郎丸の地区も整理して、公園をつくったり、市民センターや病院・体育館なども建てて、今よりもっと住みよい住宅地にしていく予定だそうです。そうなれば、この中田地区は、交通が便利で公害やそう音になやまされることのないすばらしい所となることでしょう。

区画整理された西中田(昭和56年撮影)

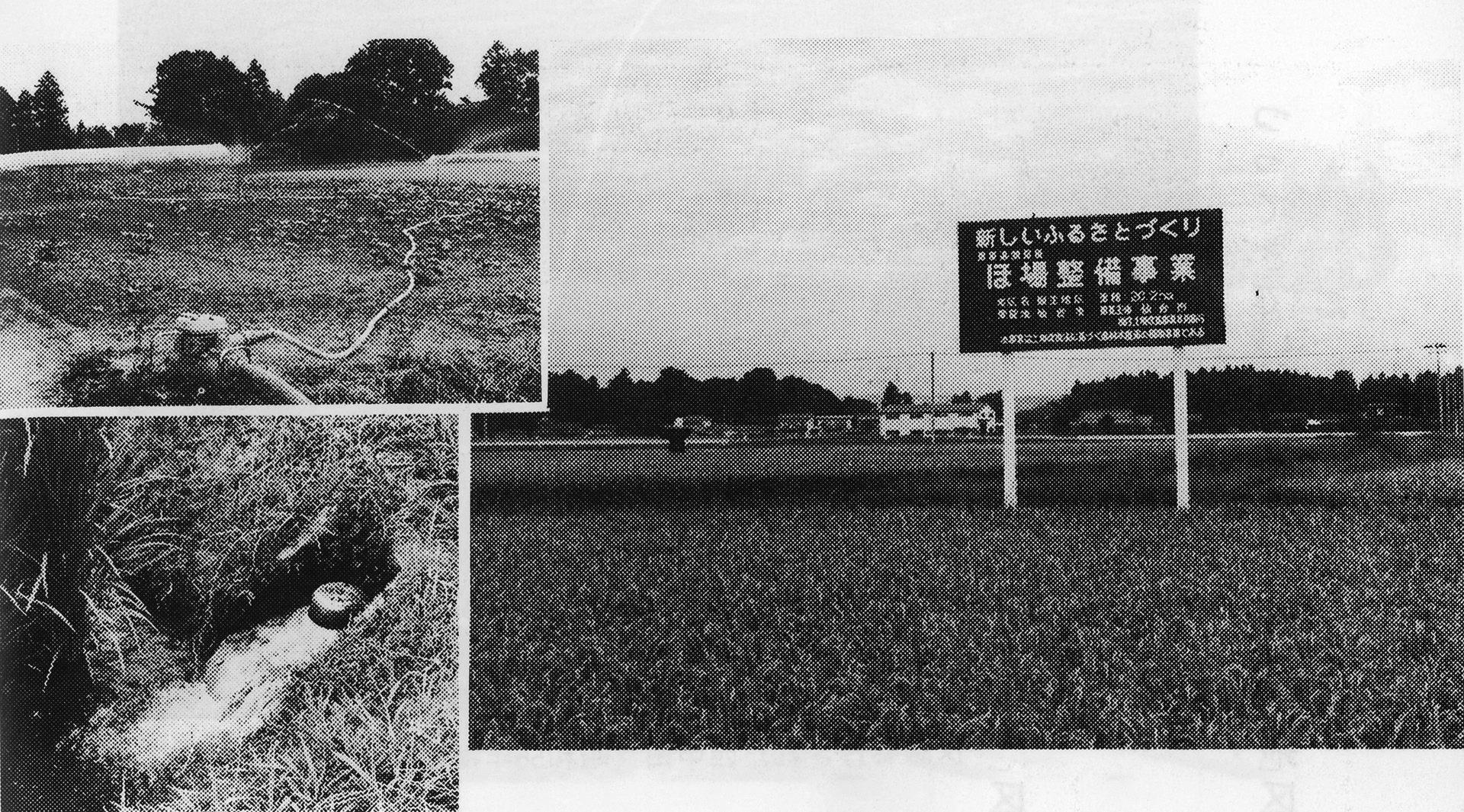

区画整理とは別に、柳生地区では、ほ場整備事業が昭和60年の3月に終わっています。それまでの柳生地区は、農道や用水路はせまく不便で、農地も大小さまざまな形をしていたため、大きな農業機械などを使っての農業は十分にできませんでした。そこで、これらの土地を持っていた57名の人びとが、国や県・市の力をかり、5年の年月をかけて整備しました。この農地には、パイプライン方式が取り入れられ、スプリンクラーや給水栓が取り付けられました。農道も広くなり、田や畑もきちんと整理され、これからの農業がきたいされます。

柳生のほ場整備

上がスプリンクラーと給水栓

今、仙台市の地下鉄工事が昭和62年の開業をめざして、さかんに行われています。地下鉄の車輌基地になる大野田と西中田とを結ぶための橋をかける計画も進められています。この橋は昭和65年ごろまでにはできるそうですが、それが完成すると、西中田、鹿野、八木山、北山、原町、遠見塚とを結ぶじゅんかん線につながります。そうなると、4号線の車のこんざつはだいぶ少なくなることでしょう。また、地下鉄を利用したり、物をはこんだりするのにも便利になることと思います。

(2)道路

ひらく

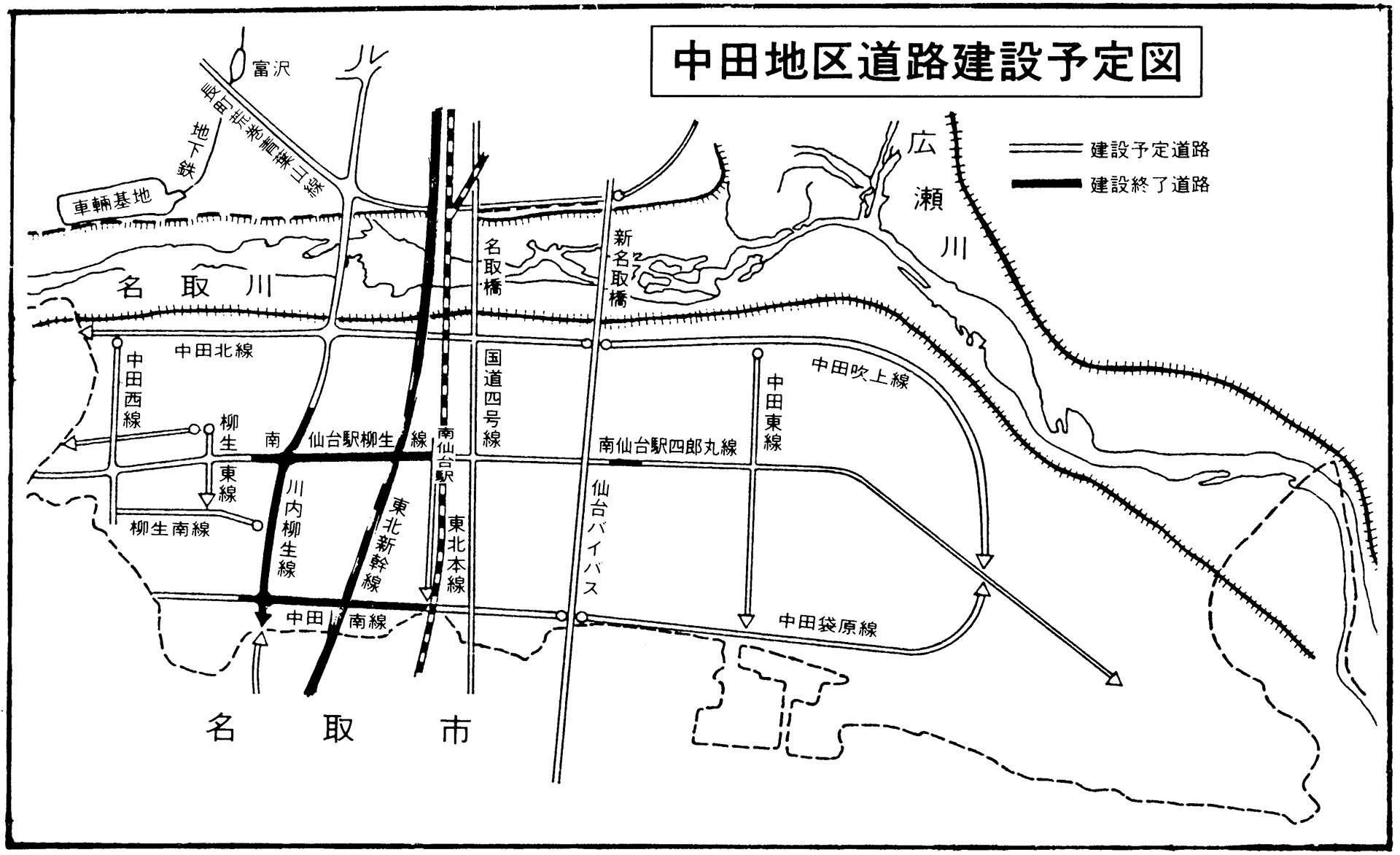

南仙台駅を中心とする道路の計画もあります。駅西側の柳生線はすでに半分はできており、となりの名取市へと続いています。駅東側の四郎丸線は、今工事が進められています。

このほか、中田地区をじゅんかんする道路も計画されており、車のこんざつのない便利で住みよい町づくりを進めています。

中田地区道路完成予定図

これらの道路とは別に、仙台東バイパスも新しくつくられます。この道路は仙台空港と仙台港、石巻とを結ぶ有料道路で、東北自動車道とは仙台南有料道路でれんらくする計画だそうです。昭和70年までは二車線を、昭和75年までには四車線を通すそうです。この道路が完成すれば、よその国や県から飛行機や船、車でやってくる人や、送られてくる品物を、これまでより早く県内各地に送りとどけることができるようになります。また、宮城県や東北の観光にも役立つものときたいされます。

(3)海岸公園

ひらく

わたしたちの仙台市を、より明るく住みよい所にするためには、公園も大事なしせつのひとつです。今市内には192の公園がありますが、そのひとつに海岸公園があります。この公園は、七北田川と名取川との間で、海岸ぞいにベルトのように細長く続いています。541.1ヘクタールにもおよぶ広いこの公園には、美しいすなはまと、海風をふせぐための黒松林が続き、江戸時代に米をはこぶためにほられたといわれる貞山運河が流れています。これらのすばらしい自然と、むかしのすがたを今に伝える史跡や、そこで育つ生物を大切に守り育てるとともに、市民のレクリエーションの場所にしようとするものです。そのために、プールや野球場をつくったり、海浜少年自然の家を建てる予定だそうです。

海岸公園(手前が名取川河口)

(4)下水道

ひらく

仙台市のように大きな都市になると、たくさんのビルや工場などが建てられます。それにつれて、多くの人びとが集まってきてくらすようになります。今、仙台市には、およそ70万人の人びとが住んでいますが、工場や各家庭で使われる水の量はたいへんなものになります。使う量がふえてくると、それにしたがって、すてられる水の量もふえてきます。このすてられた水を集めて、きれいな水にし、川や海に流してやるのが下水道の役目です。また、よごれた水を流してやったり、たまっている水をなくして、ハエやカの発生をふせぎ、いやなにおいをなくしたりする働きもします。ところが、このくらしに大切な下水道は中田地区にはまだできていません。

そこで、中田の人びとは、バキュームカーでくみ取ってもらったり、自分でよごれた水をきれいにするせつびをつくっています。また、農業用水路や名取川に流すような工夫もしています。

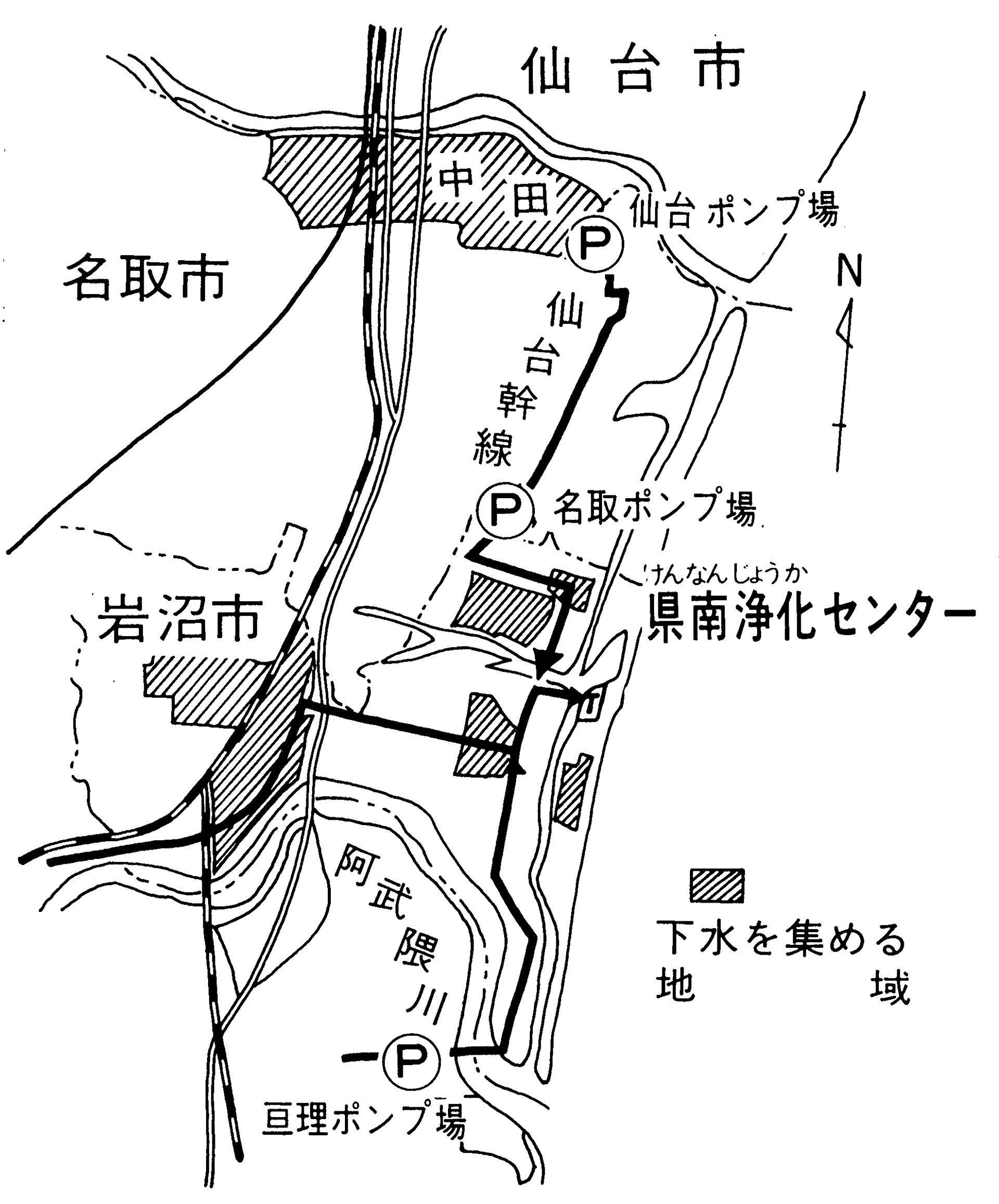

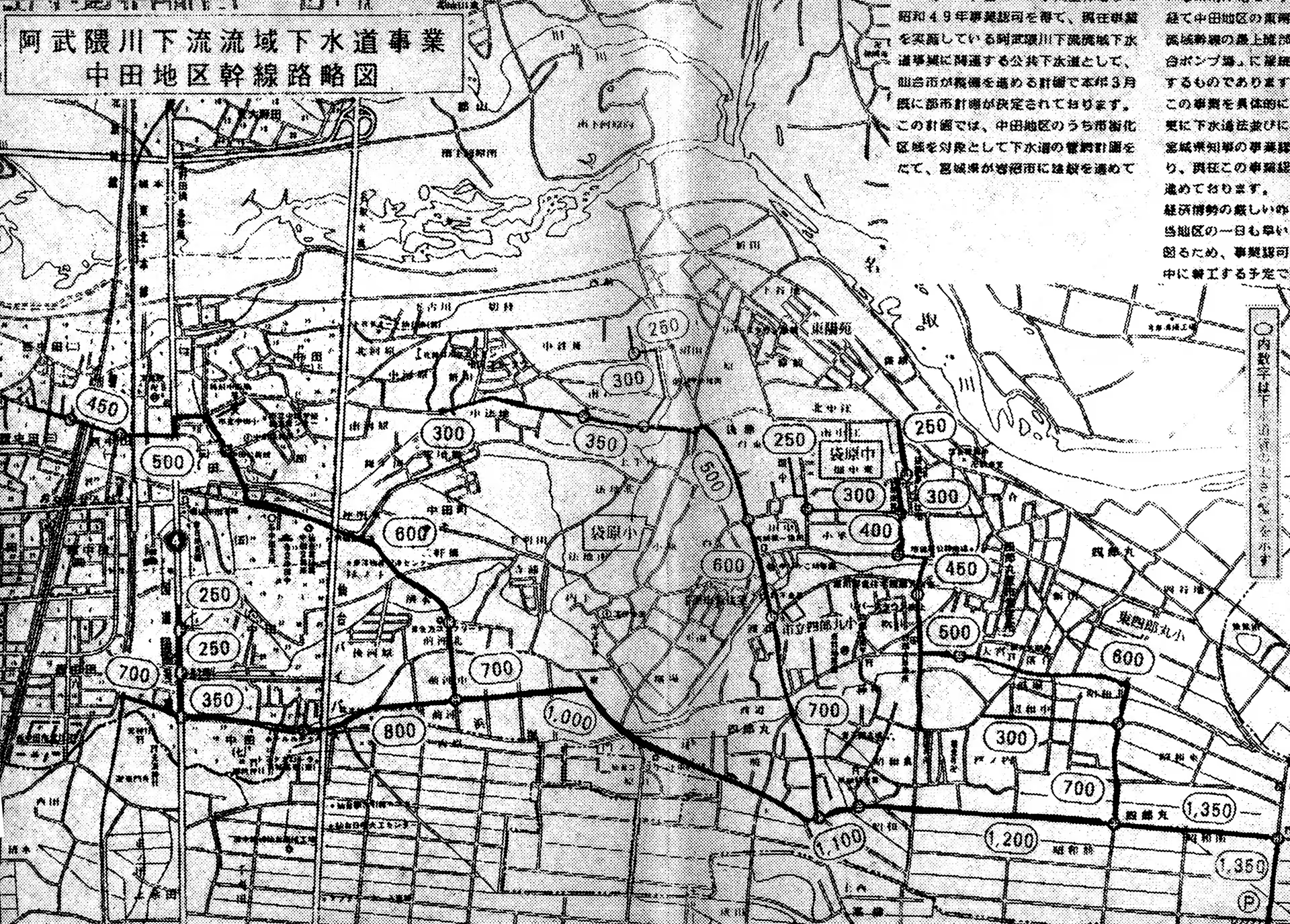

仙台市では、昭和63年から70年にかけて、中田地区でも下水道が使えるように計画を進めています。それによると、中田地区内に4本の幹線をつくり、それに地区内から出る下水を集めて、四郎丸にある仙台ポンプ場に流してやります。その下水は、さらに岩沼市にある県南浄化センターに送られ、そこできれいな水になって海に流されるしくみになっています。このように、よその市や町にまたがる仕事の場合は、仙台市だけではできませんので、県と協力してやります。この工事は、阿武隈川下流流域下水道計画とよばれます。

阿武隈川下流々域下水道計画

計画を知らせる文書

(5)史跡の保護

ひらく

わたしたちの中田には、たくさんの遺跡があります。栗遺跡や安久東遺跡などの住居跡、むかしの人たちが願いをこめてたてた板碑、高舘山の城跡、みちのくにさびしく死んで行った実方中将の墓などがあります。これらの史跡については、指標こそたてられていますが、手入れはあまりされておらず、あれはてています。わたしたちの先祖の働きをもっとよく知らせるためにも、きれいにせいびしたり、くわしく説明するなどの心くばりがほしいものです。

また、高舘山の宅地造成がすすみ、赤茶けた山はだが見られますが、自然がしだいに少くなるのは、本当にさびしいことです。

1500年の樹齢を数える「柳生のカヤ」