第5章

中田に点在する集落

1 柳生と西中田

ひらく

南仙台駅西口(右が東口と連絡する跨線橋)

南仙台駅の西側にある西中田地区には、新しい店や家が建ちならび、田や畑もしだいに宅地に変わってきています。

昭和47年(1972)に、土地の区画を整えて、新しい道路をつくり、宅地化を進めるための組合ができ、昭和56年までにやく97ヘクタールの土地が整えられました。昭和51年(1976)には西中田市営住宅などもでき、西中田に住む人の数は、どんどんふえ続けています。

むかしの西中田は、田や畑が広びろとひろがり、数軒の農家が点在していました。今の西中田小学校の東側には、きれいな水のわき出る池があって、そこから四方に用水路が走っていました。したがって、農家の人が多かったのですが、今は、会社などにつとめに出る人がほとんどです。朝の南仙台駅は、つとめや学校に通う人でにぎわい、国道4号線も中心部へつとめに出る車で大変こみあいます。

区画整理前の西中田・柳生

昭和58年には、西中田小学校ができ、広い道路や公園など計画的な開発が進められ、きちんと整えられたまちづくりが行われています。新しく、柳生地区の47ヘクタールも、家などを自由に建てることのできる地域に加えられました。将来は、戸数4000戸、人口12000人くらいのまちになるのではないかと考えられており、ますます住宅地としての役わりが強くなることでしょう。

柳生の名取川にそった畑地では、野菜作りがさかんです。おもに、じゃがいも、にんじん、ほうれんそう、だいこん、キャベツ、きゅうり、はくさいなどが作られ、中でもじゃがいもは、「仙台馬れいしょ」として、東北各県や東京方面にもおくられています。柳生で作られた野菜は、それぞれの農家から柳生集荷所へ運ばれてきます。そこでまとめられた野菜は、名取市にある野菜集送センターに運ばれたり、直接仙台中央おろし売市場へおくり出されたりします。

伝統を受けつぐ柳生の和紙づくり

ひらく

藩政時代から行われていた柳生の和紙作りは、今もなお、受けつがれています。

今は、ただ一軒だけとなった佐藤さんの家から、朝早くから紙すきの音が聞こえてきます。冷たい水を使っての作業は、本当に大変です。原料の楮は、以前は柳生あたりの畑でさいばいされていましたが、今は、遠く福島の方から買い入れています。このごろでは、原料を手に入れることもしだいにむずかしくなってきています。

佐藤さんの家では、菓子のほうそう紙や松川ダルマの型紙に使われる紙を作っています。また、注文によっては、はがきや、名しも作っています。多くの人に和紙を使ってもらい、和紙のよさを知ってもらいたいものです。しかし、後をつぐ人がいないのが、なやみだということです。400年もの長い間続いている伝統を、たやしたくないものです。

柳生幼児園(旧柳生分校)右端は柳生寺

小西利兵衛(1807~1881)

ひらく

河原町の商店(荒物屋)の七代目。自分の店で、扱っていた商品を改良して、それを新しく作る方法をつぎつぎに生み出しました。柳生の紙を傘紙に改良したり、信州(今の長野県)から紙職人を招いて元結の紙の生産を始めさせました。また、盆ちょうちん用の染美濃紙を作るのにも成功し、柳生和紙の発展のもとをつくりました。

柳生・柳生寺にある小西利兵衛頌徳碑

2 中田町と前田

ひらく

中田町は仙台市の南部にあり、地区の北側には、名取川が川幅を大きくひろげて流れています。地区の南側は地続きで名取市に続いているため、むかしは名取郡の中にありました。仙台市に編入したのは今から45年ほど前のことですから、みなさんのおじいさんやおばあさんは名取郡とよばれていたころの中田のことをよくおぼえていると思います。

この中田という地名は、田んぼの中の集落というような意味でつけられたと思われますが、古い記録を調べてみると、今から450年ほど前の記録に、「十貫九百文 中田」とあるのが一番最初といわれています。そのころ、中田は名取にあって、米が109石(約252俵)ほどとれる土地だったということがわかります。

その後、中田は名取郡前田村の中に入りましたが、江戸時代になって、名取川の南側に宿場が作られると、宿駅の名前として、また中田がつかわれるようになりました。

明治22年(1889)には近くの四つの村がいっしょになって、名取郡中田村とよばれるようになりました。村役場や小学校も地区内につくられて、名取川南岸地区の中心として発展してきました。さらには、昭和54年7月から、それまで先祖から永く親しんできた住所の地名は使われなくなり、中田○丁目○番○号と表わされるようになりました。

みなさんのお父さんやお母さんが小学校に行っていたころの町のようすや学校のようすを写した写真があります。国道4号線(旧街道)ぞいに家がたくさん集まっているのがよくわかります。道路に直角に家が並んでいるのは、宿場町の特徴です。

校庭の左が中田中学校、右が中田小学校(昭和30年代)

学校は集落の外側に建てられています。小学校は北側に二列に並んでおり、校庭をはさんで南側に中学校が一列に並んで建っています。学校のまわりには家があまりなく畑になっています。今の学校のまわりのようすと比べるとずい分ちがいます。

校庭には、トラックの中に桜の木がはえているのがわかります。これは、大正4年(1914)に数十本植えたものだそうですが、現在はたった3本しか残っていません。

70年もの長い間、中田小学校の子どもたちを見守ってきた、この桜の木を、中田小学校のシンボルとしてたいせつに守っていきたいものです。

中田小学校の桜

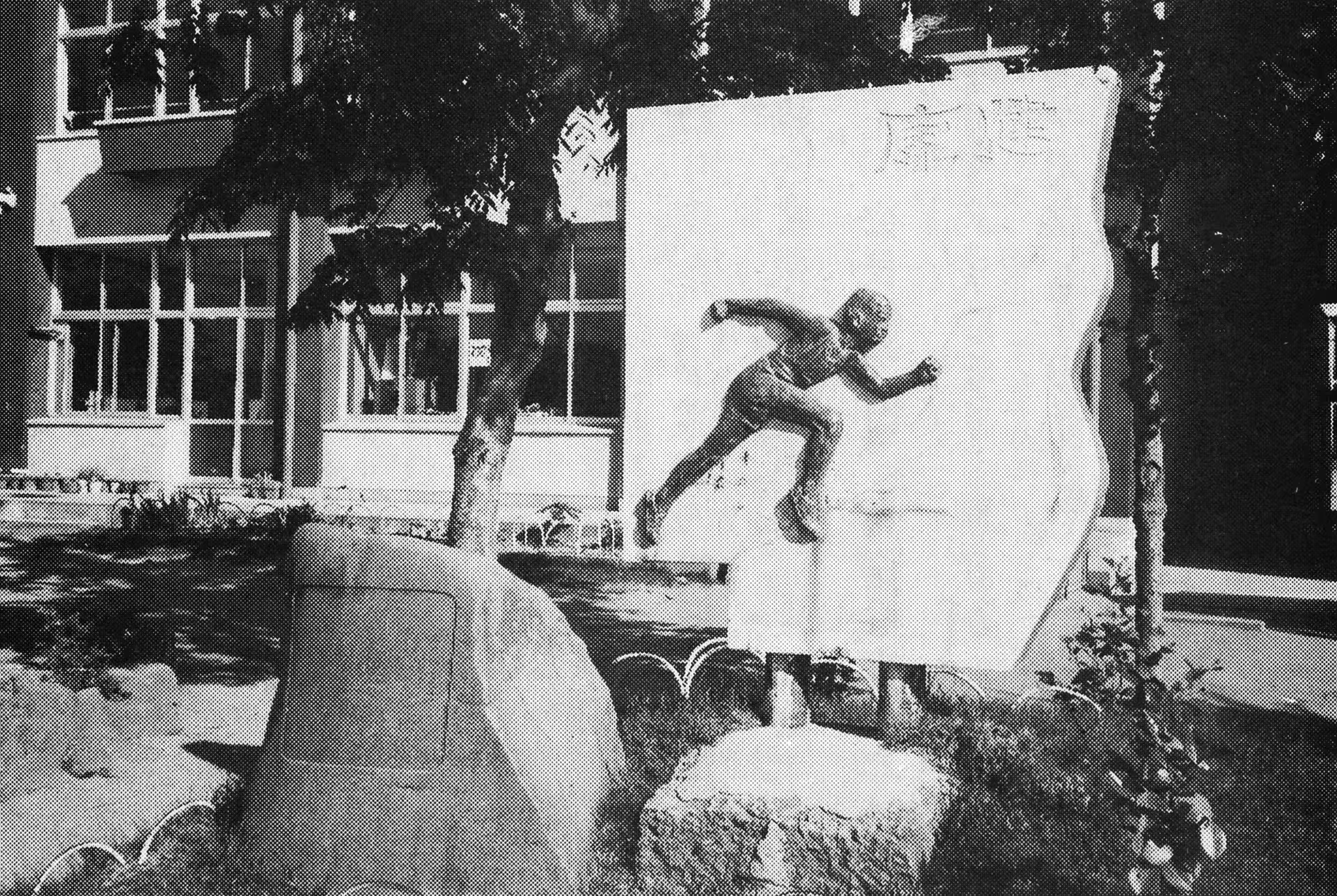

ところで、中田町地区の人々は、たいへんスポーツずきで、大正15年頃中田地区の青年団が、名取郡大会で3年連続優勝したこともありました。いまは体協やスポーツ少年団などの活動がさかんです。このスポーツ少年団は20年前につくられましたが、仙台市でも最初の方なのだそうです。こういう土台もあって中田小学校は健康づくり教育が熱心に行われていました。昭和28年、29年、30年(1955)と、3年連続で仙台市健康優良校に選ばれました。今、校庭の片すみに建っている健康塔は、そのことを記念して、PTAや地区の有志の人たちが建てたものです。このブロンズ像は、仙台が生んだ有名な彫刻家翁朝盛先生の作です。

中田小学校の「健康の塔」

現在、中田小学校の校庭には夜間照明の設備がもうけられ、冬の間をのぞき、毎晩のようにスポーツを楽しむ人々に利用されています。

仙台市が大きくなるにつれて、中田地区にもたくさんの人たちが移り住むようになりました。そのため、野菜の大生産地だった中田のおもかげは日ましにうすれてきています。農家戸数は190軒ありますが、専業農家は、そのうちの10軒ほどになってしまいました。

また、宿場から発達した商店街は、仙台市でもはやくに商店会がつくられ、にぎわってきましたが、バスや鉄道を利用して仙台市の中心部にかんたんに行けることや、道路がせまく駐車ができないこと、バイパスぞいに大型スーパーがつぎつぎにつくられたりしたことなどから、お客がしだいに減ってきており、商店会の人々もこまっています。

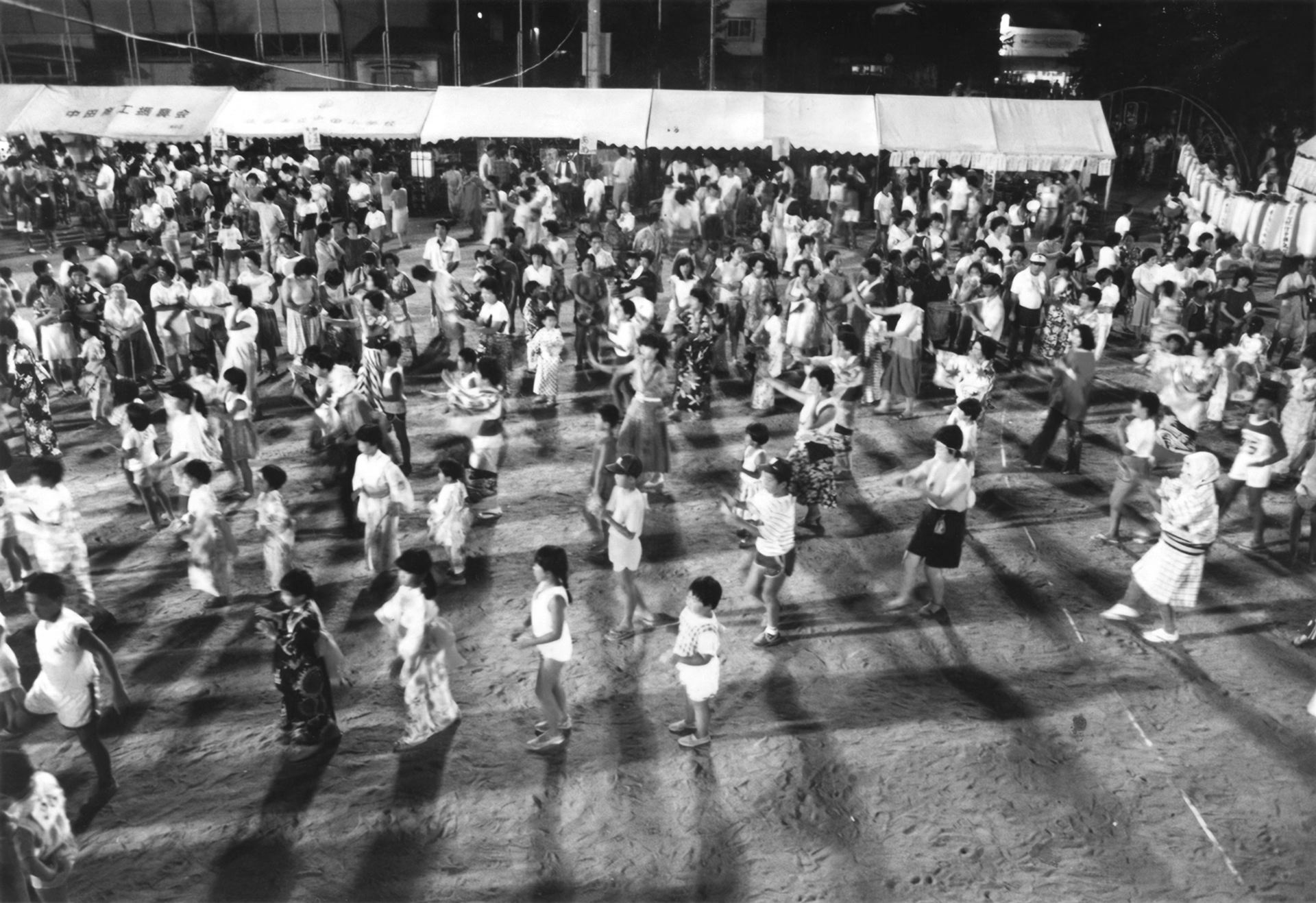

人口が増えるにつれて、地区のまとまりがうすくなることを心配する人々の間から、新しいふるさと作りの声があがり、地元の商店会の人々や中田小学校のPTAが中心になって、中田夏まつりが行われるようになりました。子ども会ごとに作った子どもみこしが町内をねり歩き、小学校の校庭には夜店がつくられ、盆おどりが行われます。お盆でふるさとに帰って来た人たちも、ふるさとの一夜を楽しんでいます。

盆踊り大会 中田小校庭

子どもみこし 中田三丁目付近

タイトルと文は「広報なかだ」より抜粋

また、公民館では、健全な青少年の育成と明るい町づくりのために、地域ぐるみ清掃活動をすすめています。親子がいっしょになって働いたり、小・中学生の心のつながりを育て、一人ひとりの子どもに社会参加のよろこびをもたせようとするものです。地区に住むわたしたちは、祖先の残してくれたものを大切にしながら、新しい中田の地域づくりに、自分のできるところから参加していきたいものです。

3 袋原地区

ひらく

袋原は中田地区と四郎丸の間にあって、仙台バイパス中田二丁目交さ点から東に1キロメートルほど入った地域です。昭和34年(1959)袋原平淵に初めて市営住宅ができました。その後住宅が東の方にむかってのびるにしたがい、これまでの袋原は水田や畑の多いところでしたが、それがどんどん宅地にかわり、今では、他の地区からたくさんの人が入ってきて住むようになっています。

住んでいる人達の職業をみるとサラリーマンが多く、全体の69.9パーセントにもなり、農業は1.6パーセントとわずかで、クラスに一人ぐらいです。

住んでいる人達の本籍地を調べてみると、宮城県内各地はもちろんのこと、東北六県をはじめ、遠く関東や関西から来ている人びともたくさんいることがわかります。

地域内には、奈良時代の住居跡である後河原遺跡や、内手遺跡などがあり、歴史のあるところです。名取川河川敷では大塚山古墳が見られます。この古墳に登って北の方を眺めると、昔は遠見塚古墳が見えたといわれています。

内手の宝林寺は、東本願寺の末寺として480年前につくられた由緒ある寺で、庭のみごとなキャラボクやチャボヒバは有名で、市の保存樹木にもなっています。

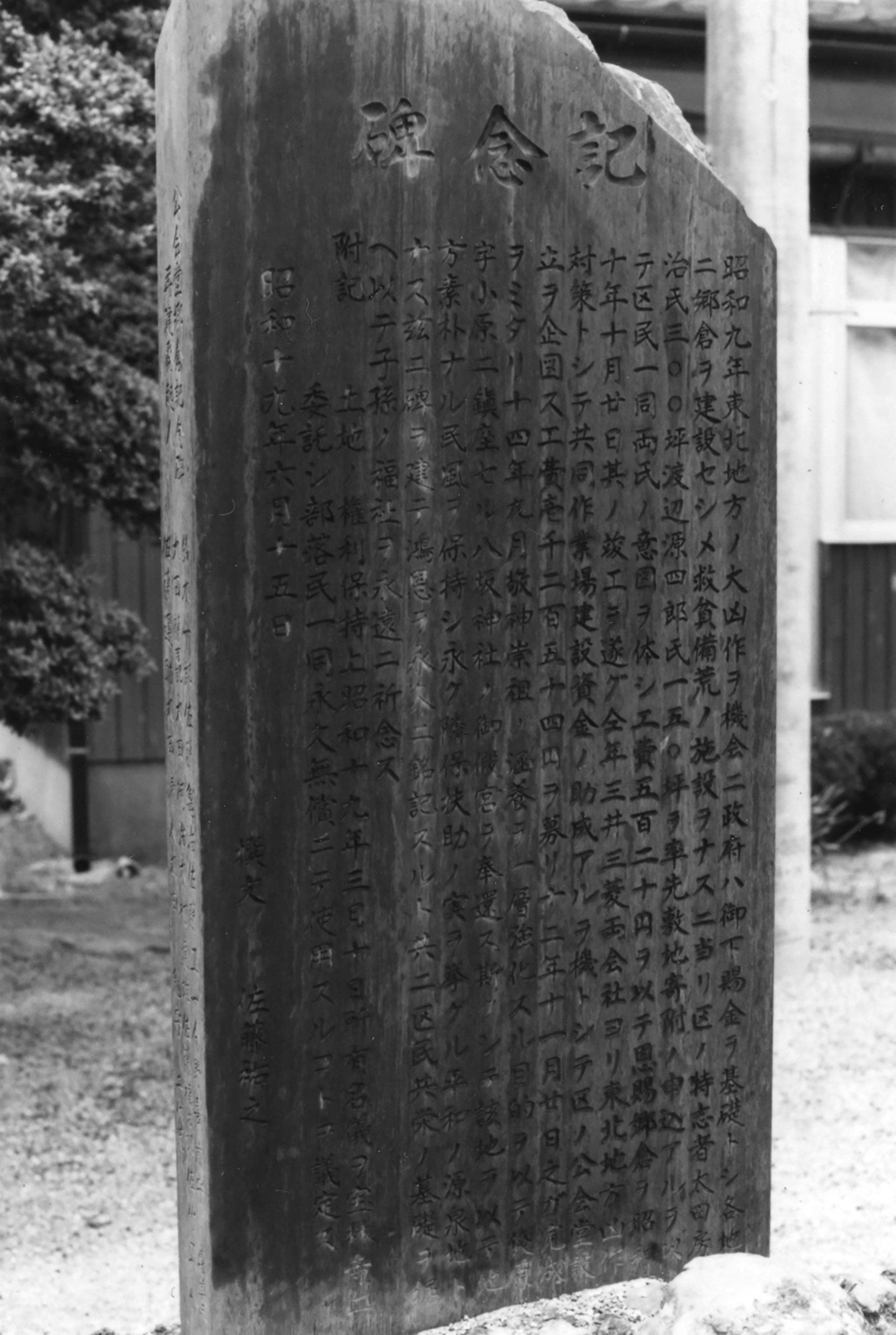

袋原小学校前バス停から信号を北へ北へ入ると、八坂神社があります。お宮、半鐘(火の見やぐら)、公会堂(集会所)や広場など昔の姿を残しています。昭和のはじめころ、毎年のようにつづいた凶作を地域の人々が、助け合って克服しようとの願いをこめて建てられたものです。広場には、このことを後の人々につたえるための石碑があります。

八坂神社と袋原集会所

八坂神社前の記念碑

袋原では、新しい住宅の間には、広い庭や納屋のある農家が見られます。これらの古い建物と新しい建物、商店などがうまく調和して、自然にながめられるのも袋原地区の特色のひとつとなっています。

4 四郎丸地区

ひらく

四郎丸は仙台市の南東の方向にあり、北には名取川が流れ、南は名取市と接し、東は東四郎丸をへて、太平洋へと続く、海抜平均5メートルの平たん地です。

四郎丸というめずらしい地名は、どんなところからきたのでしょうか。いろいろな説がありますが、むかし、名取四郎という人が、今の善徳寺のあたりに舘をかまえていました。その舘を四郎丸とよんでいたそうです。それが、やがて地名になったのだといわれています。

なお、丸とは城のことをさします。

四郎丸小学校の南を、十二郷用水の浜掘が流れています。この掘にそって昭和30年ごろまでは南側一帯に杉木立のいぐねで囲まれ、広い庭を構える100戸ほどの農家が見られ、その前方に閖上の「アンドン松」を遠く眺めて美田が広がり、北側には名取川の川岸まで、きれいに耕された野菜畑が続いていました。

四郎丸は、古い歴史のある地区です。遺跡や古い用水路もたくさん残されています。とりわけ150年も続いている「四郎丸壮年会」は、すばらしい会です。

この会は、天保5年(1834)に村おこしのため2、30歳の村人たちが、神明講という会をつくったのがはじまりです。

洪水や火事から村を守る仕事をして地域のためにつくしてきました。この会のおかげで落合の渡しが昭和41年4月まで続けられました。四郎丸小学校にある二宮金次郎像は、昭和12年(1937)につくられましたが、これも壮年会の数知れない遺産の一つです。

150周年を祝う四郎丸壮年会(昭和60年11月)

四郎丸では、昭和25年に、市営バスが開通し、昭和40年には水道もひかれましたが、このころから地域の様子が大きく変わりました。住宅は急に増え、昭和40年には市営住宅ができたので、100戸から400戸になり、10年後には2500戸と6倍にもなりました。

今、下水道をつくったり道路を広げたり、また市営住宅を建て直すことも計画されています。これからの四郎丸は、ますます住みよくなっていくと思われます。

5 東四郎丸地区

ひらく

名取川が太平洋にそそぐ河口から堤防沿いに上流へ5キロほどのぼったところに、昭和57年4月(1982)開校した東四郎丸小学校があります。開校の前の年、中田東部地区の町内会と市教育委員会とで話し合い、それまでの四郎丸学区の中ほどに境の線をひき、東と南が名取市に、北は名取川に囲まれた東側の地区を東四郎丸学区にしました。

学校の住所は、四郎丸字昭和北一番地ですが、このあたりには、昭和前・中・東・南・という地名がありますが、これは昭和33年にそれまで不便だった田を圃場整備工事をして新しく字の名前をつけたものです。見渡すかぎり整然と広がる田んぼは今でも市街化調整区域(自由に家などを建てることのできない地域)になっていて、四季折々の野鳥が飛び回っています。学区の東端に尺丈島という地名がありますが、この辺一帯は大昔海だったことをものがたるものです。

閖上大橋とアンドン松、右上が尺丈島

地元の農家で、昭和30年頃まで使っていた農具や、生活道具が東四郎丸小学校の郷土資料室にいま展示されています。

昭和40年(1965)ころに市営住宅団地がつくられてからは急ににぎやかになり、市営バスも終点四郎丸線のほかに東四郎丸線バス停もでき、本数もふえました。

そのころから病院や商店ができ始め、市の公設市場や、大きなタクシー会社もできて、朝は仙台市内へ向う通勤車やタクシーで、道路は急にこみ出しました。ここにある落合の樋管は、それまで大水の多かった九ケ村掘と名取川の水の量をかげんするために昭和28年につくられました。

九ヶ村堀(手前)と公設市場

昭和9年の大凶作のときに建てられた郷倉

(四郎丸浜堀)

また、史蹟としては落合観音や善徳寺、蓮光寺などのむかしからのお寺や、戸の内遺跡、弁天囲古墳、神明遺跡、城丸古墳などの遺跡もあります。

落合という地名は、広瀬川と名取川との合流点を意味し、そこには茅葺屋根の落合観音堂があります。これには次の伝説があります。仙台藩主伊達政宗が大事にしていた十一面観音が、名取川の洪水で流されそうになったものを、このあたりでかにがたくさん集って、流れ出すのをふせいだということです。今でもかにの絵馬を奉納して願い事をするならわしが残っています。