第3章

中田の産業

1、仙台市の台所中田

(1) 米作り

ひらく

中田は、古くから名取川が運ぶ豊かな土と水に恵まれていたので、米作りにはとてもよい土地でした。米が作られ始めたのは、1200年前ころと考えられます。そのことは、この地域にいくつかの古墳があることや、袋原の畑中遺跡発掘調査で水田に水を引いた溝跡がみつけられたことからわかります。

江戸時代になると、幕府は、各地の大名が幕府にはむかわないようにと考え、諸大名にお金を使わせる工夫をしました。それで仙台藩もそのお金を得るため、水田を切り開いて米作りをすすめ、年貢米をお金にかえました。このころに作られた水田が、前田、大野田、中田、上余田、下余田などで、地名として今に残っています。

米作りは、一年間を通しての仕事で手間がかかり、そのうえ年貢米に取り上げられるので、農家の生活は大変まずしいものでした。また、大雨、台風や冷害などの被害を受けたり、反対に日照りが続き稲が枯れてしまったりすることが、毎年のように続いたそうです。

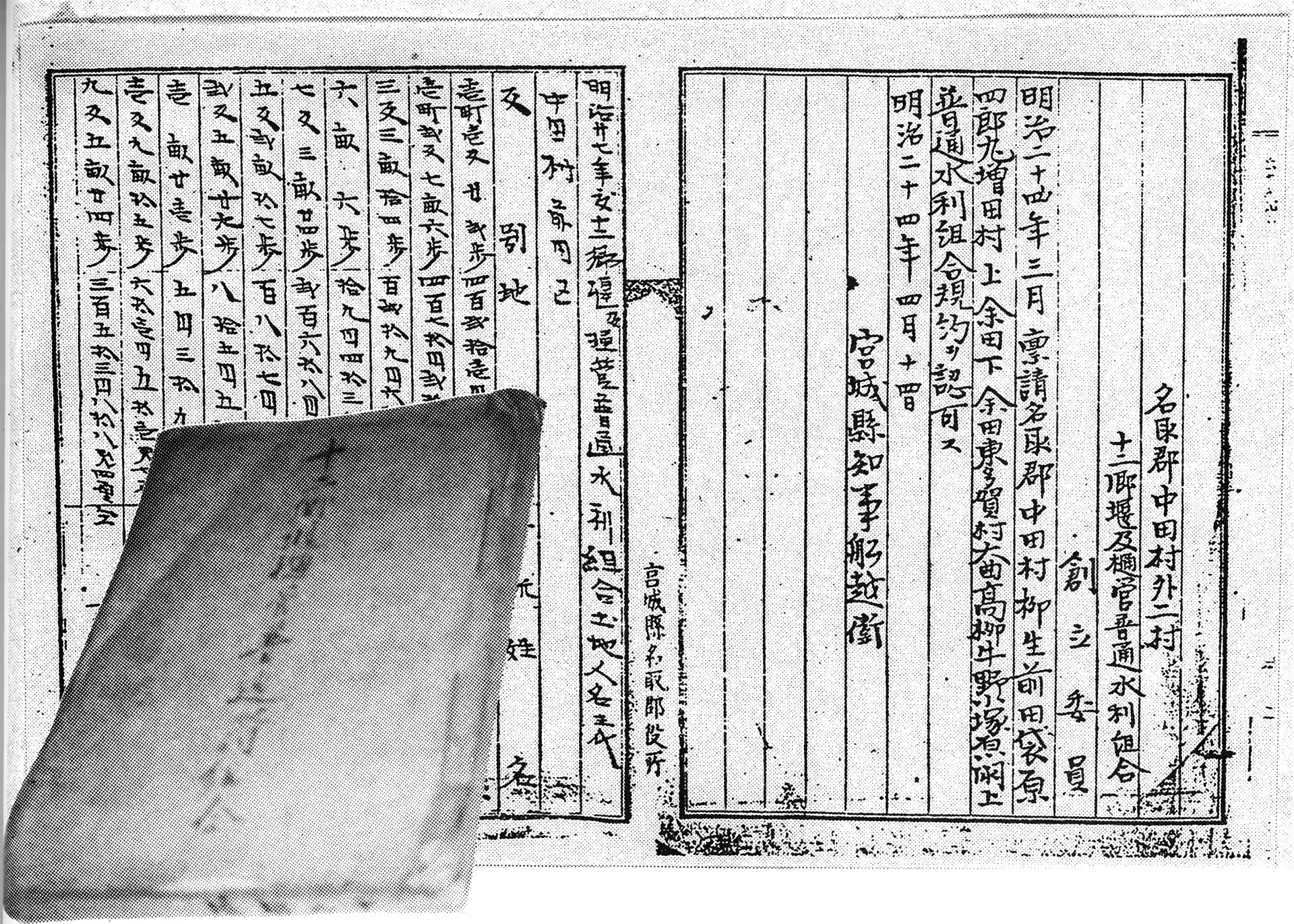

それでもわたしたちの先祖は、米作りをやめませんでした。明治中ごろの書類には、柳生、前田、袋原、四郎丸が、中田村の中の地名としてしるされてあります。

それから後、昭和30年頃までは、今のような機械はなく、田植や稲刈りは全部手仕事でした。それで、農家一けん分の仕事をするのに、20人から30人ぐらいで、3、4日もかかったということです。そのころの田植えは6月中ごろで、名取、六郷方面の農家の人たちが、とまりこみで、柳生、前田、袋原、四郎丸の順に手伝いに来たそうです。そのころの日当は、500円で、朝6時頃からタ方の6時頃まで働き、夜は、酒やおいしいごちそうが出たそうです。

昭和30年頃から農地の耕地整理が行われ、それまで小さかった田がまとめられ、大きな水田になったので、農作業も楽になってきました。農具も牛や馬などを使って動かす簡単なものばかりだったものが、しだいに機械が使われるようになりました。現在では、田植え機やコンバイン、トラクター、除草機など、自動化した機械を使っています。

それで、「ササニシキ」などおいしい米を、むかしよりも手間をかけないで、とれ高を上げることができるようになりました。中田地区では、300ヘクタールで6億円ぐらいにもなるそうです。

明治時代の古文書

コンバインによる米の取り入れ(東四郎丸)

(2) 野菜作り

ひらく

名取川に橋がかけられるまでは、中田ふきんの農家は米作りが中心でした。柳生でたくさんの野菜を作るようになったのは、大正の終わりころからです。それまであったこうぞ畑や桑畑を次つぎに野菜畑へと変えていきました。東北本線の陸前中田駅(今の南仙台駅)ができたころは、一面、じゃがいも畑が広がっていたそうです。やがて駅に出荷場ができ、中田地区の野菜類が出荷されるようになりました。ここでとれる白菜は、「仙台白菜」として東京へも送られたそうです。四郎丸や袋原の畑では、じゃがいも、にんじん、ごぼうなどのほかに、うりやすいかなども作って駅から出荷していたようです。

昭和5年から10年まで中田小学校の校長だった斎藤富先生の著書には、昭和6年につくられた「なかだ郷土カルタ」がのっています。それによると、

㋺6万アールの田と畑

「なかだ郷土カルタ」より

㋩白菜元祖の中田村

㋥にんじんごぼうは袋原

㋔温床栽培なすきうり

㋕紙は柳生特産品

㋮前田の特産せりとうど

㋡積み出す白菜2千トン

㋙米は一年9千石

㋧年額2万のさつま苗

などがみられます。これからみて、中田は都市近郊農村であり、野菜作りが中心の農業である。したがって、学校では、農業を大切にする子どもを育ててほしいと、斎藤先生はのべています。

昭和20年頃を代表する作物は、何といってもさつまいもです。現在の中田バイパス付近は、見わたす限り、さつまいも畑でした。さつまいもの苗を植えつける季節になると、中田のさつまいもの評判を聞いて、遠くから朝早く汽車や自転車で苗を買い付けに来たそうです。中田駅や町中には、カゴをせおった人達でにぎわい、そのため、町中の農家はうるおったそうです。

今の中田の主な野菜作りは、じゃがいもをとった後、にんじんを植えるか、あるいは、とうもろこしの後にほうれんそう等の秋・冬野菜を作るかの二毛作がほとんどです。四郎丸のある農家では、2月頃だいこんとかぶの種まきをハウスの中で行い、5月に出荷し、9月にほうれんそうや雪菜などを植えて10月末から2月頃まで,収獲しています。そのほか、キャベツ、ブロッコリーやにら、みつばなども合間を見て作っています。

このように、一年間、切れ目なく作物がとれるように、植えつけ時期をずらしたり、冬にはビニールで保温したりして、休みなく畑仕事をしています。

だいこん作りについて四郎丸のある農家の人に聞いてみました。そこでは10けんの農家がグループを組み、共同で大量に「青くびだいこん」を作り、集荷所に集めて、仙台中央卸売市場に出しています。

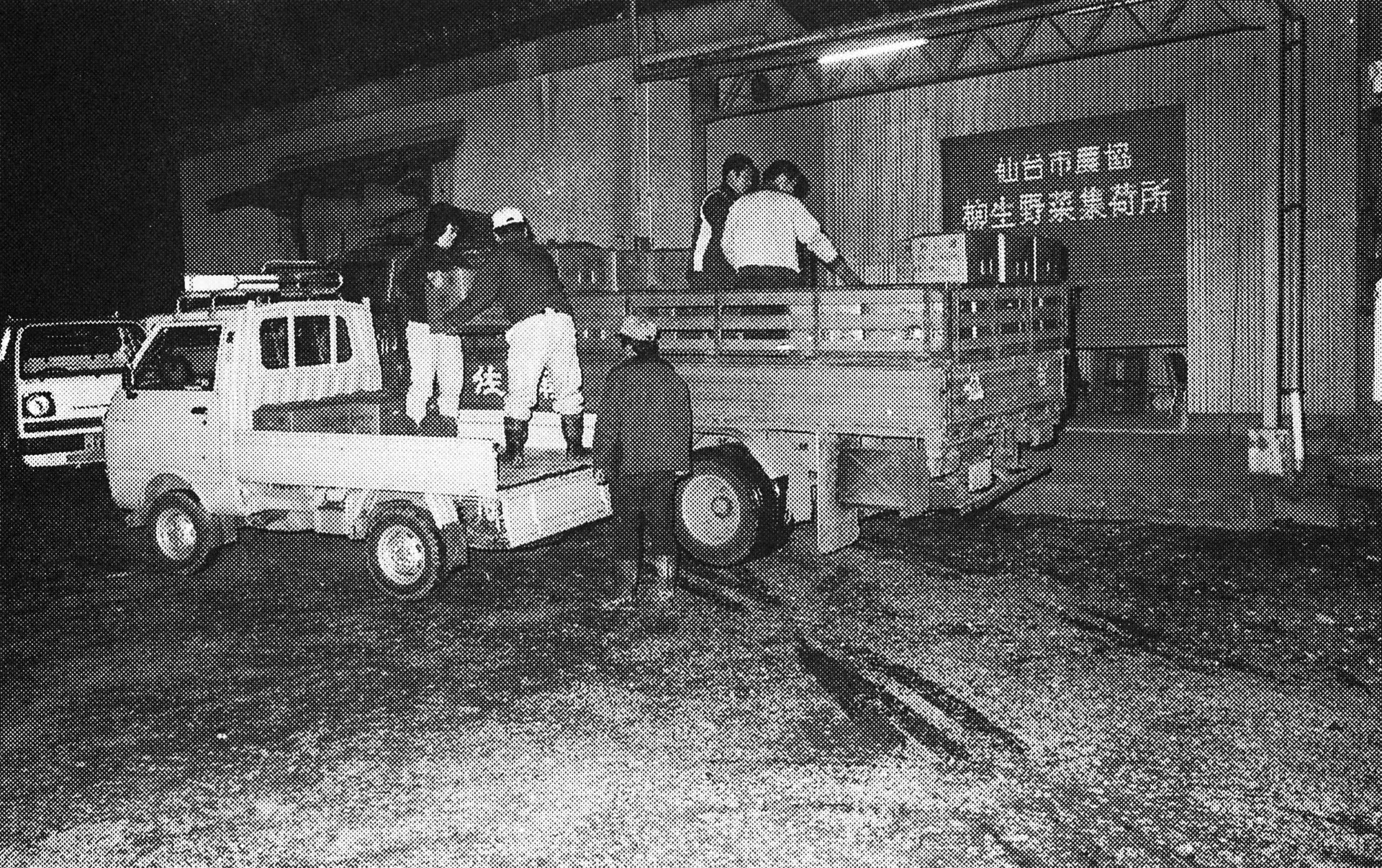

1けんで一日1000本、およそ10日間くらい続けて出荷し、10けんの農家全体では7万本から10万本にもなるそうです。一けん一けんがバラバラに市場に出すより、量をまとめて、品質をそろえて出荷するほうが、売りやすく、収入も安定するのだということです。袋原地区では、だいこんをほかの地区と共同して、もっと大量に集荷所に集め、東京方面へ送り出tています。

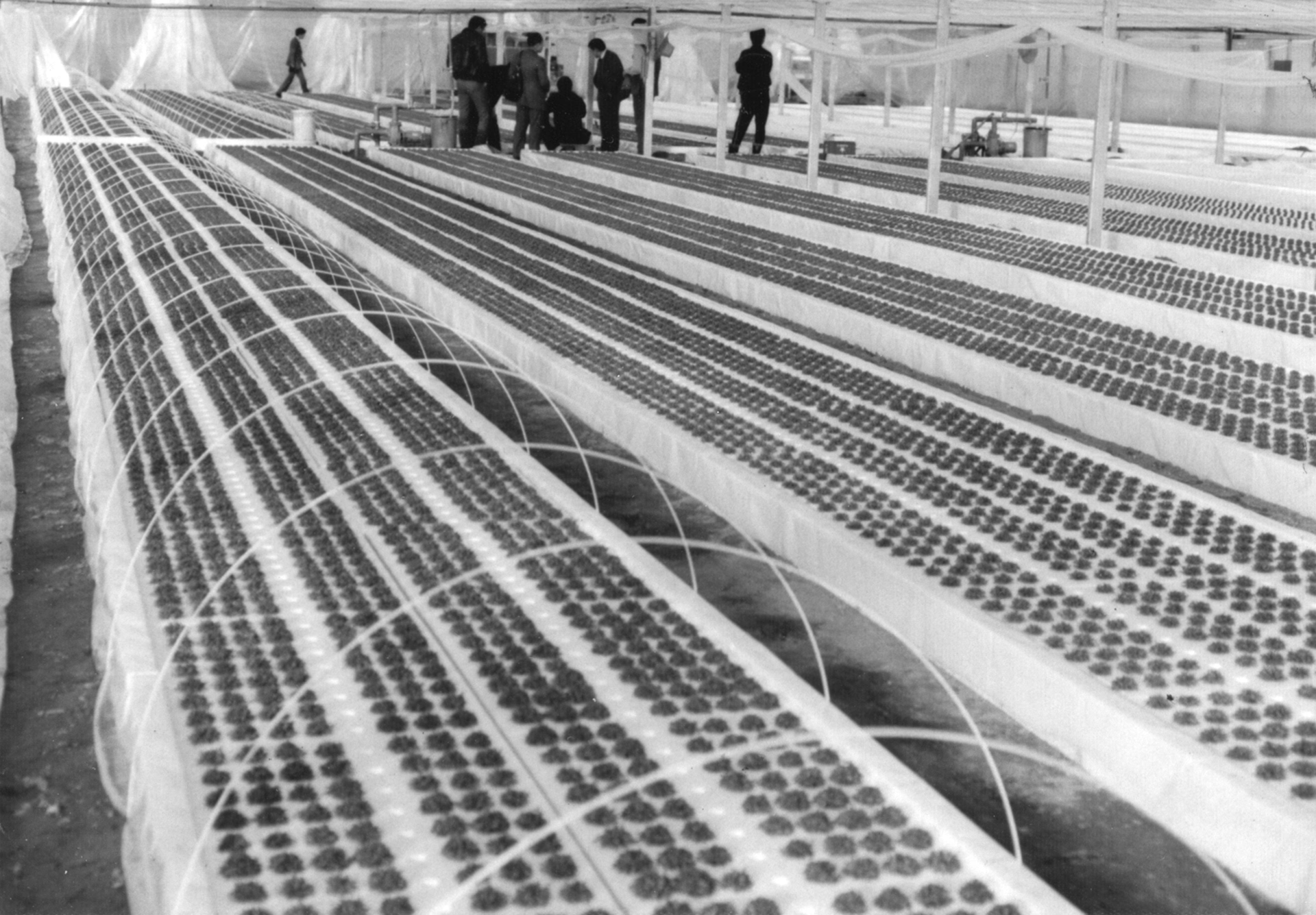

ちかごろは、ハウスさいばいがさかんになり、きゅうり、トマトなどのさいばいのほか花などの温室さいばいをしている農家も見られるようになりました。そのほかにもそれぞれ工夫をこらし、将来、野菜の水耕栽培をしてみたいと計画している人もいるそうです。このように、消費地仙台に近い中田ふきんの農業は、米作りから野菜作り中心の農業に変わってきています。

しかし、現在は市街化・宅地化が進み、広い道路が走り、住宅が立ち並び、田や畑は急に少なくなっています。また農業にたずさわっている人は約400人ほどで、中田の人口のわずか1パーセントぐらいでしかありません。高齢化や後つぎの問題でなやんでいる農家も少なくありません。

野菜の柳生集荷所

ビニールハウス栽培(東四郎丸)

2、その他の産業

(1)県内一をほこる家畜市場

ひらく

仙台バイパスの中田二丁目交差点から東に入った所に、宮城県中央家畜市場があります。この市場は、県内や山形県・福島県から集められた牛や豚が、せりにかけられ、取り引きされる所です。その大きさは県内一で、取りあつかう家畜の数は、一年間に、2万頭にもおよぶそうです。毎月1日、6日、11日、18日、21日、28日に市が開かれるそうですが、業者に買い取られた家畜は肉にされて、県内や東京方面に送られます。市場は、昭和39年に開かれましたが、このごろでは、取り引きされる家畜の数がしだいにへってきているそうです。

中田地区には、このほかに、大きなミートプラント(と畜場)もありました。昭和34年に、南仙台駅の向かい側に建てられたと畜場は、新しいせつびをととのえ、しかも衛生的で、手早く処理されるので、県内・県外からたくさんの人が見学に来たそうです。そのころ処理された家畜の数は、一年間におよそ2万頭で、昭和48年には6万頭にものぼりました。ところが、肉を食べる人口がふえるにつれて、中田のと畜場では処理しきれなくなり、昭和50年、福田町に場所をうつしました。今では、一年間に、25万頭もの数が処理されてるそうです。

家畜市場

(2)今はみられなくなった砂利採集

ひらく

砂利は、土木工事やビルなどの建築にはとても大事な材料です。以前はこの砂利を、名取川から採っていました。名取川の砂利は、「生き石」といわれて、とても大事にされました。昭和44年ごろまでは、今のバイパスのあたりから新幹線のふきんにかけてさかんにほられました。この砂利は、鉄道の線路・長町操車場・南仙台駅・玉浦飛行場・船岡火薬工場などの建築や道路工事に使われたそうです。

砂利のほり方は、時代によってずいぶん変わってきています。大正のころは、「じょれん」という道具で川底から砂利をすくい、「とうし」というふるいで石と砂に分けました。それを「かます」に入れて砂利置き場まで運んだものだそうです。その後、「とうし」に代わって「まんごく」が使われ、「かます」の代わりに、リンゴ箱ぐらいの木箱が使われました。その木箱を運んで行くと、木札がわたされ、その枚数によってお金がしはらわれたものだそうです。砂利は馬車で運ばれましたが、大正10年(1912)長町操車場をつくる時は、一日に300台分の砂利が使われたそうです。この工事では、砂利を貨車でも運んだそうですが、その場所は、今の新幹線の橋の下あたりになっています。

昭和10年ごろ(1935)になって馬車が自動車に代わりますが、間もなくおきた戦争のため、また馬車が使われました。そのため、中田の町には、馬車屋とか金ぐつ屋などの店もみられたそうです。

昭和25年(1950)をさかいにして、しだいに自動車や機械へと変わってきました。手でほる時代から機械でほる時代になったのです。人手はあまり必要でなくなり、ほる量もふえてきましたが、川のあちこちに大きなあなができ、きけんになってきました。

そのうえ、上流にダムができて川の水では石や砂が運ばれにくくなってきました。そのため、昭和44年(1969)になって、50年以上も続いてきた中田ふきんの名取川での砂利採集はしばらくの間とりやめることになりました。その後は、川でない場所から砂利を採っています。そこでは機械で土ごとほり上げ、プラント工場で砂利と砂とをえり分けます。この時に出るにごった水は、きれいにして何度も使います。また、取りのぞいたねん土は、固めて土をかいりょうする材料にしています。

名取川は、わたしたちの住んでいるこの中田を、ゆたかな土地に育ててくれた大切な川です。この川を、いつまでも美しく、そして心をなごませてくれるように守り育てて行きたいものです。

名取川砂利採集風景(昭和35年頃)

(3)ひろがる商業

ひらく

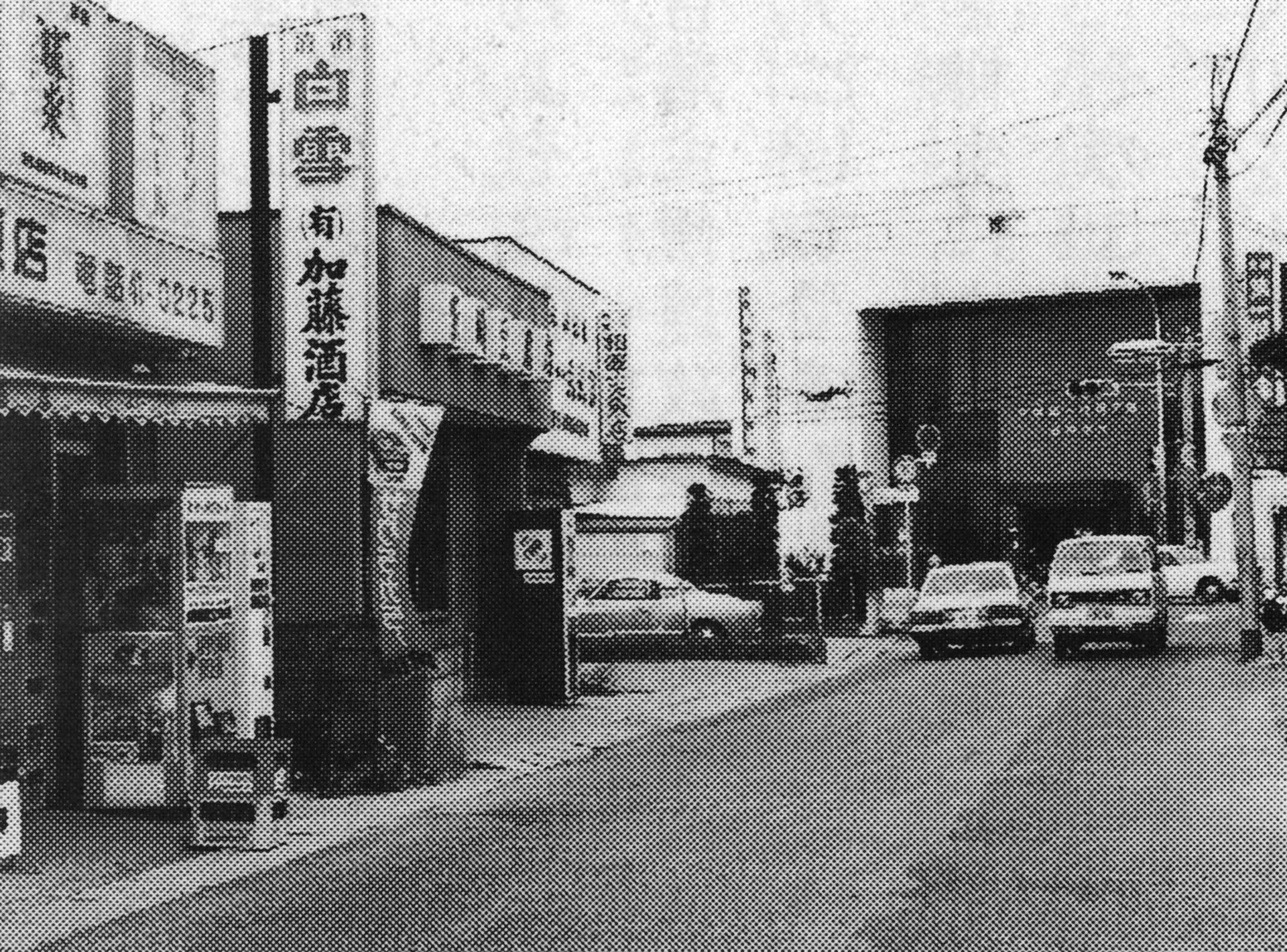

むかしの中田地区は、国道ぞいに細長く家が建ちならび、商店もそこに集まっていました。その他の地区の大部分は田や畑で、たくさんの野菜や米を生産していました。ところが最近は宅地が次つぎにつくられ、住宅地として大きく変わってきています。そして、中田の様子を変えたものに、仙台バイパスの開通があります。それまでは国道ぞいにしかみられなかった商店は、広く中田地区全体にひろがってきました。バイパスぞいには、食料品店や飲食店・自動車用品店などの外、生協、ハーツマルハラ、ダイシン、青空市場などの大きな店がならんでいます。また、住宅地の中にも多くの商店がみられます。四郎丸小学校のふきんには、毎日のくらしに必要な品物を売る店が集まっています。

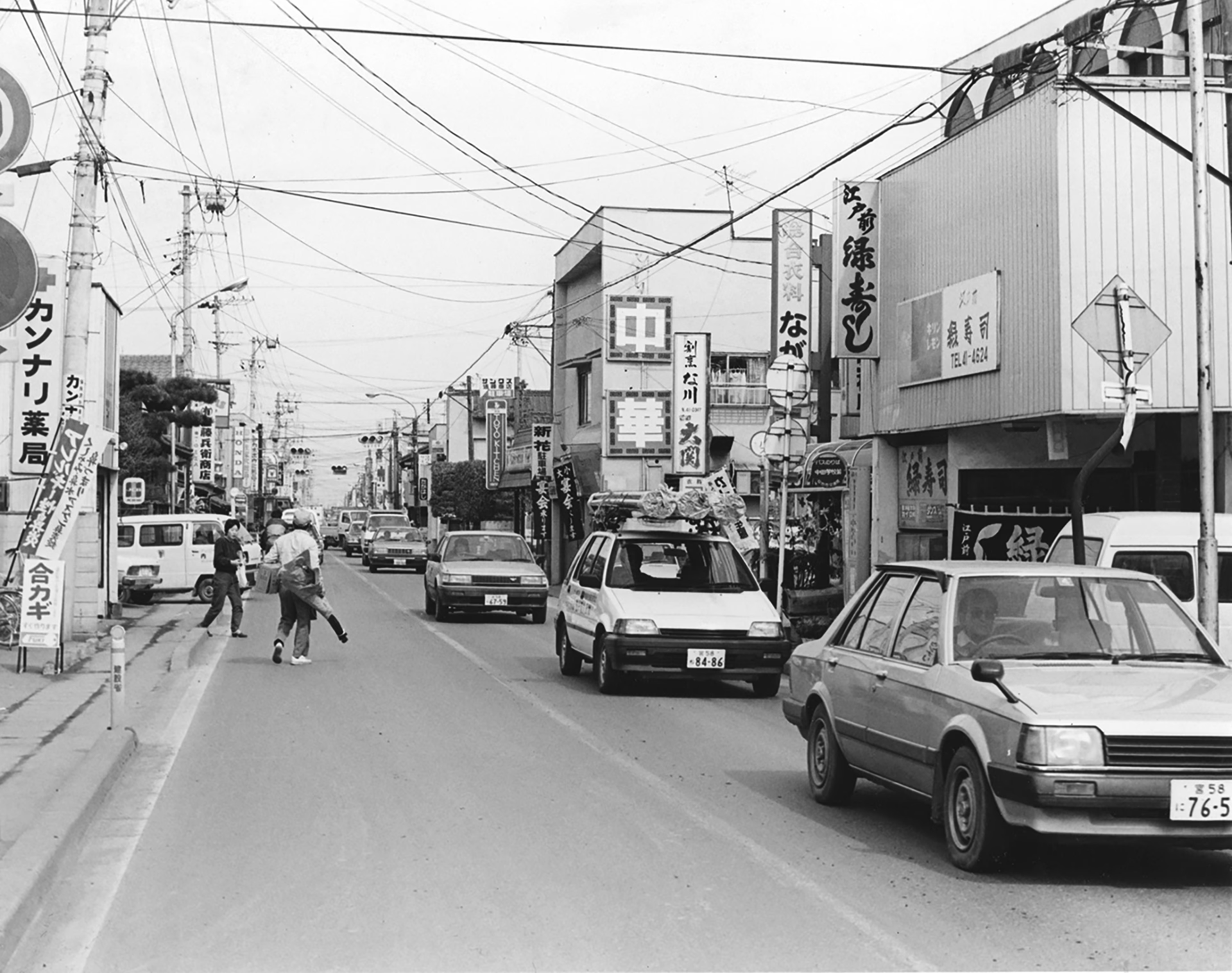

四郎丸小学校北入口付近

袋原畑中バス停付近

バイパスの中田二丁目交差点から東に入った道路ぞいにも、たくさんの商店がみられます。国道ぞいには、むかしからの商店の中に、スーパーマーケットなどもかおを出し、相変わらずのにぎわいをみせています。

中田三丁目付近(国道4号線旧陸羽街道)

新しく生まれた西中田地区には、南仙台駅や、市営住宅ふきんに店が集まっています。最近は、よその土地で商売をしていた人たちが移り住んできているようです。

西中田市営住宅付近

(4)柳生和紙

ひらく

以前、柳生は、和紙つくりの里として広く世間に知られていました。

柳生の和紙づくりは、今からおよそ400年前(慶長年間)に始められました。仙台藩主伊達政宗は、米作り以外の産業もさかんにしようとして、福島県伊達郡茂庭村から4人の紙すき職人を柳生によんで、和紙づくりの指導にあたらせました。そのころ、この4人のほかに48戸の家で和紙づくりをしていました。この土地は、きれいな地下水がゆたかで、高舘山のふもとにあるため、かわきやすく、紙すきにはつごうがよかったのです。

後には、近くの高舘村、熊野堂村、吉田村でも紙すきが行われるようになり、作り出される量もふえて、街でも紙を売る店があらわれるようになりました。

柳生和紙が最もさかんに作られたのは、明治の後半から大正にかけての時期で、『柳生に行くと太白(白砂糖)を食わせられる』と言って、近くの若者たちは争って手伝いに来たそうです。また、そのころの紙の生産額は、中田全村の米の生産額よりも多かったということです。

しかし、大正11年(1922)に、長町に紙を大量に作る工場ができ、西洋紙などが使われるようになってからは、手数のかかる柳生和紙も、たちうちできなくなりました。

そのためしだいに和紙づくりの農家もへり、昭和35年(1960)には10戸だけとなり、おもに障子紙などを作っていました。

今では、和紙づくりの農家は柳生の佐藤さんの家一戸だけとなり、菓子のつつみ紙や松川ダルマの型紙を作り、伝統工芸を守り続けています。

柳生和紙の略年表

仙台藩は、藩の収入をふやすため、柳生で紙漉きを始めさせる。

城下に紙を売る店ができる。

柳生紙(鼻紙、料紙)、美濃紙、漉返しなどさかんに漉く。

小西利兵衛の努力によって、傘紙の作り方が伝えられる。

元結の紙や盆提灯用の染美濃紙も作られるようになる。

仙台藩での楮紙の生産がさかんになる。

柳生和紙のために尽した小西利兵衛をたたえる石碑が柳生雷神社に建てられる。このころ、柳生を中心として100戸の家で紙を漉いていた。

名取製紙商工組合できる。

紙漉業者、柳生、熊野堂、吉田で400戸にもなる。

柳生全戸(90戸)で紙漉きをする。

柳生の強靱紙(じょうぶな紙)全国に広まる。

叩解機(楮を細くくだく機械)を柳生に導入する。

名取郡の和紙の生産、県内第2位となる。

仙台和紙協同組合ができる。

障子紙漉き戸数10戸になる。

仙台和紙協同組合が解散する。